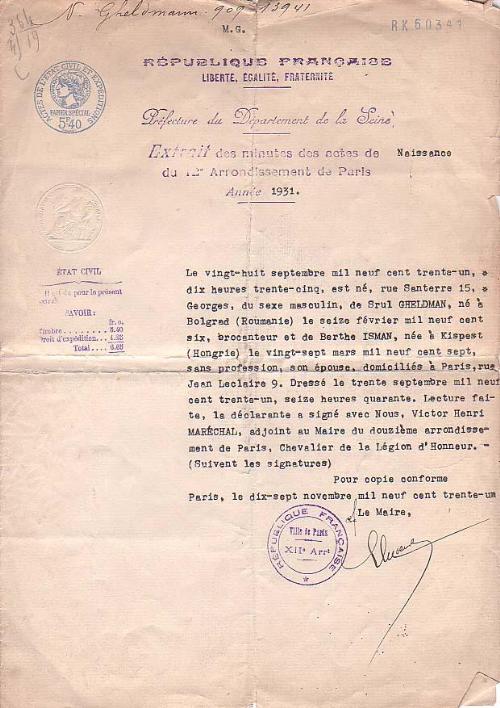

Il nait le 28 septembre 1931, 15 rue Santerre à Paris XIIe (Hôpital Rothschild), fils de Srul, brocanteur, marchand-ambulant, puis propriétaire d’une parfumerie (né en 1906 à Bolhrad en Bessarabie (Empire de Russie) -aujourd’hui en Ukraine-, en instance de divorce et domicilié à Avignon en mai 1941, il est arrêté lors de la rafle du Vél’ d’Hiv’ et déporté le 19 juillet 1942), et de Berthe dite « Colette » ISMAN (née en 1907 à Budapest en Hongrie, arrêtée à Dax le 16 juillet 1942 et déportée sans retour le 19). Ils immigrent en France à la fin des Années 20 et se marient en février 1930.

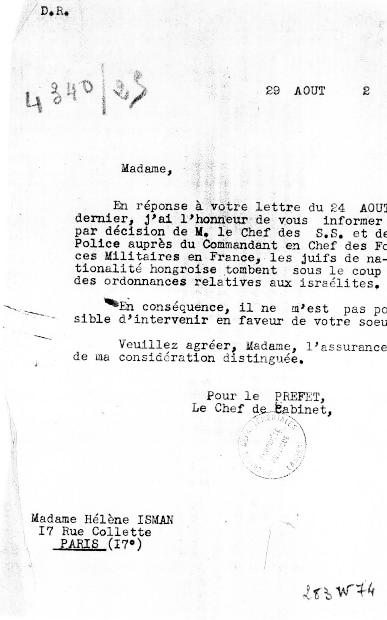

Ses parents sont d’abord domiciliés 9 rue Jean Leclaire à Paris XVIIe, puis au Kremlin-Bicêtre, et ensuite 17 rue Collette à Paris XVIIe.

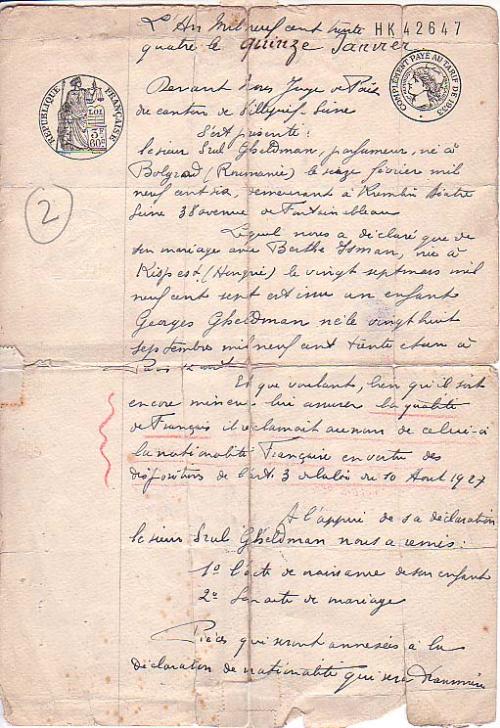

Il devient français par déclaration de ses parents en janvier 1934.

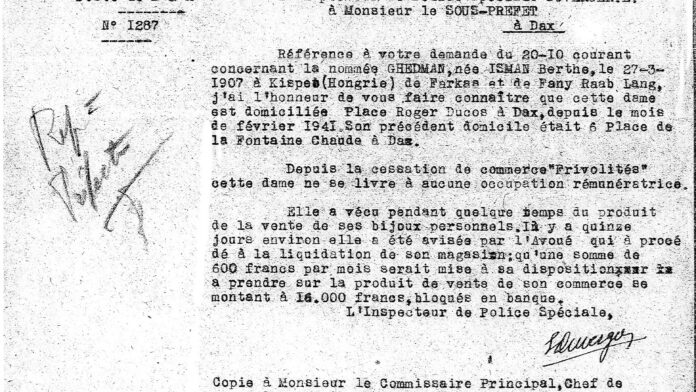

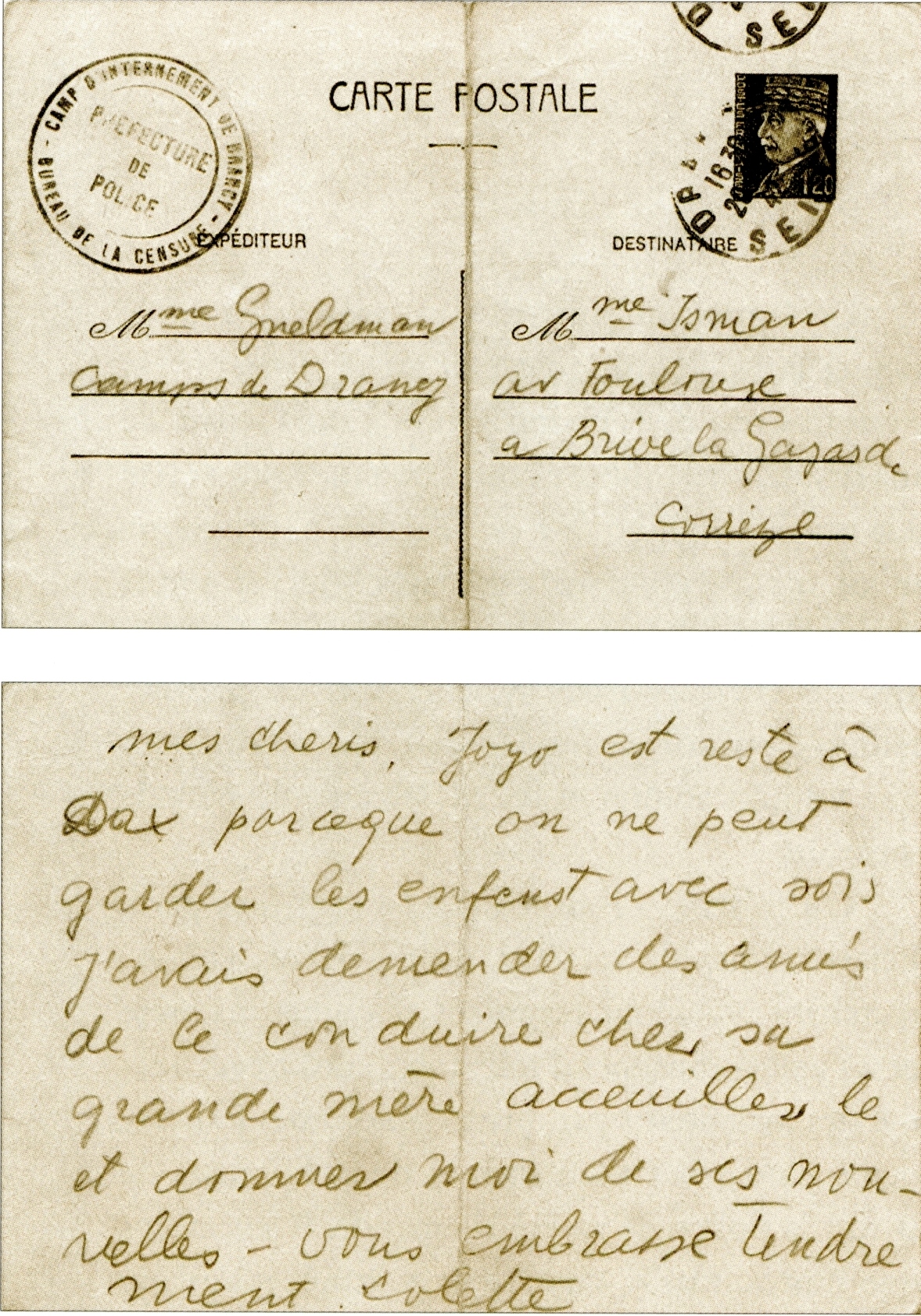

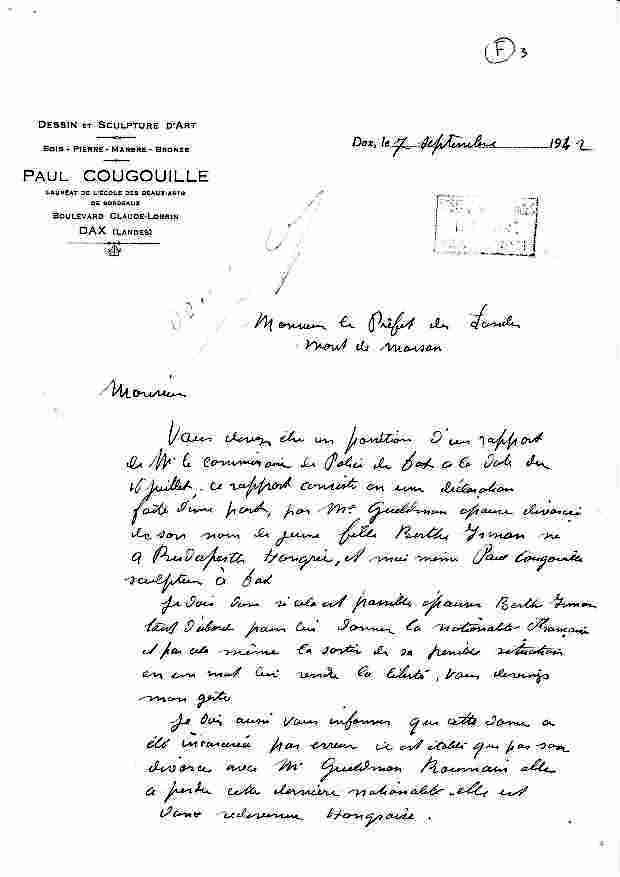

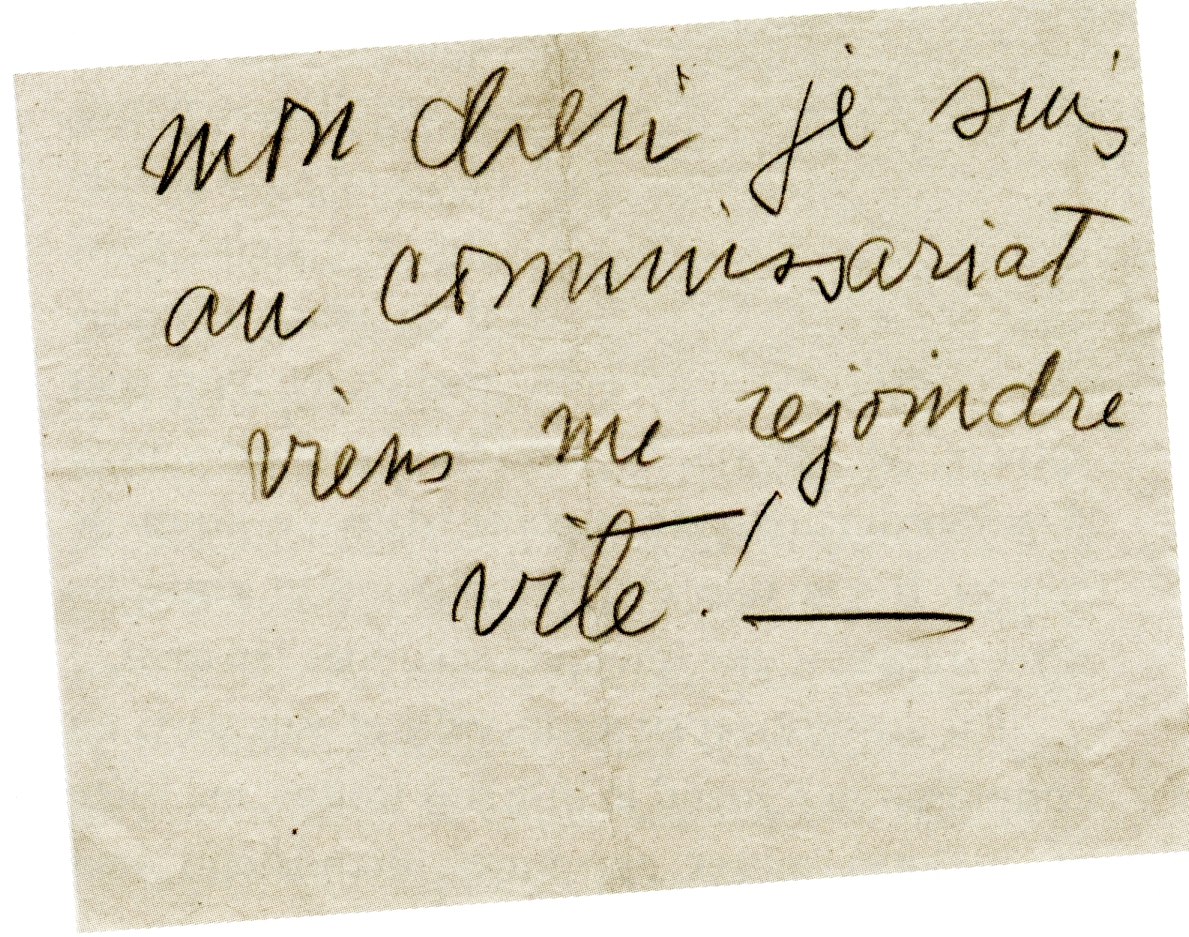

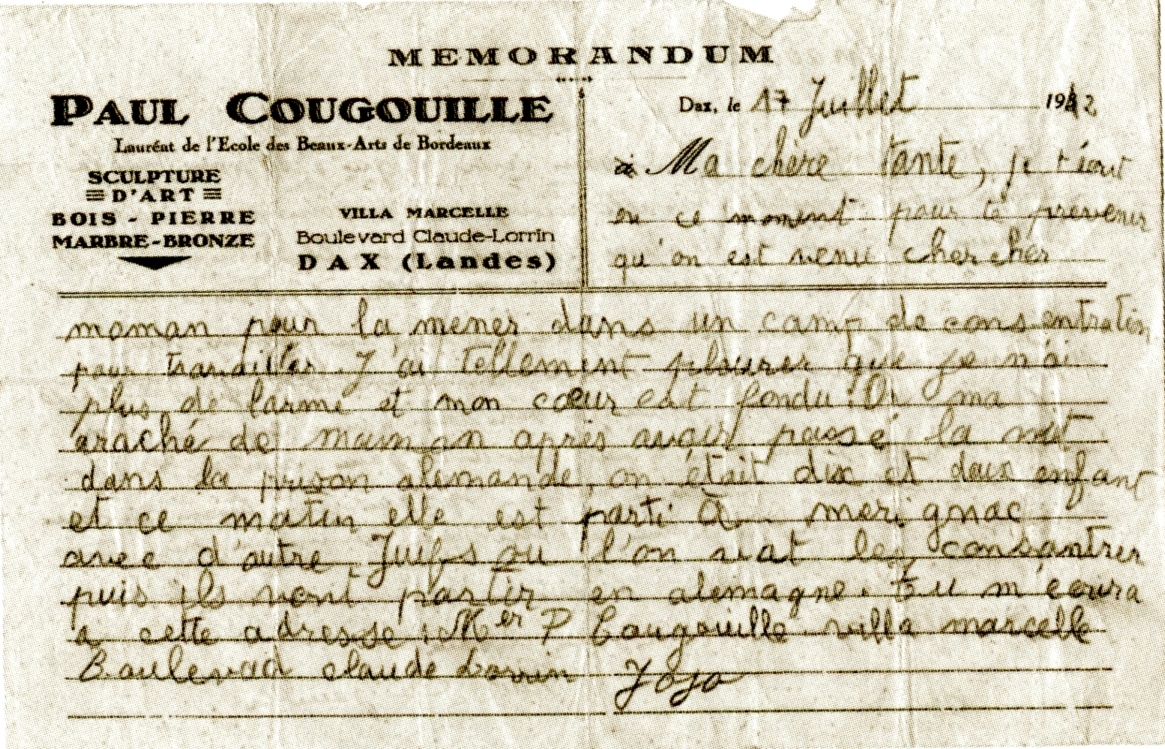

Dès septembre 1939, sa mère tente de les faire passer en Suisse depuis Hégenheim dans le Haut-Rhin, mais ils sont refoulés, et sont donc évacués avec les autres Alsaciens vers les Landes. Sa mère ouvre alors à Dax un magasin de parfumerie, ouvrages pour dames, articles de Paris et « frivolités » place de la Fontaine Chaude (« Au Bleuet »), et fait la connaissance du « Père Cougouille », professeur de dessin, ébéniste et sculpteur.

Le magasin de sa mère est déclaré « entreprise juive », et il est vendu en août 1941.

Ils habitent d’abord à la Pension Camors (à St-Paul-lès-Dax ?), et dits habitant Dax depuis le 30 mai 1940, puis chez M. Destandau, place de la cathédrale (mai 1941), puis au 6 place de la Fontaine Chaude (1941), puis au 16 Place Roger Ducos (février 1941) (alias rue St-Vincent ? en mars 1942).

Le 7 juin 1942, il doit porter l’étoile jaune imposée par une ordonnance allemande.

« Un jour, bravant les interdits, ma mère et moi nous étions rendus au spectacle. Au théâtre de l’Atrium, on donnait une opérette, Le pays du sourire, de Franz Léhar. A la sortie du théâtre, une patrouille de feldgendarmes, les « vert-de-gris », vérifiait les papiers. Que faire ? Nous étions « marqués par l’étoile jaune », que ma mère nous avait cousue non pas sur la poitrine comme le précisait l’ordonnance allemande, mais, par défi, sur la manche gauche, comme s’il s’agissait d’un insigne militaire. Elle m’a alors attrapé par le bras et nous avons rebroussé chemin en vitesse. Nous sommes rentrés à nouveau dans le théâtre, nous l’avons traversé de part en part et avons pu échapper à la patrouille en fuyant par l’entrée des artistes. Il nous a ensuite fallu éviter le cours de Verdun, où se trouvait l’hôtel où s’était installée la Kommandantur. Nous sortîmes cours Maréchal Foch dans une zone qui n’était pas surveillée et, dans une galopade effrénée, nous courûmes jusqu’à la maison.

Mais même à cette période, être juif n’avait pour moi de sens que par rapport à l’ennemi, les «boches ». Parce que nous étions juifs, ils nous traquaient sans relâche, comme si nous étions des criminels.

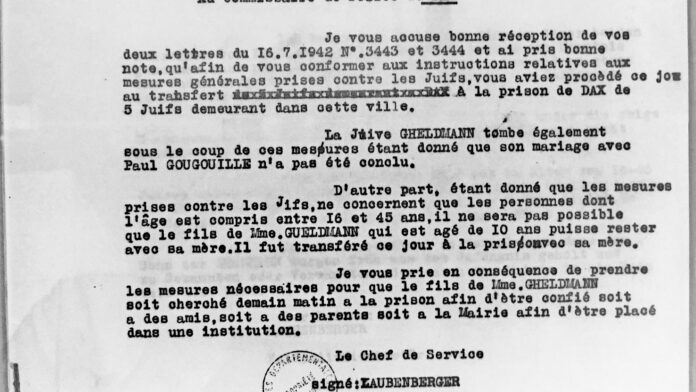

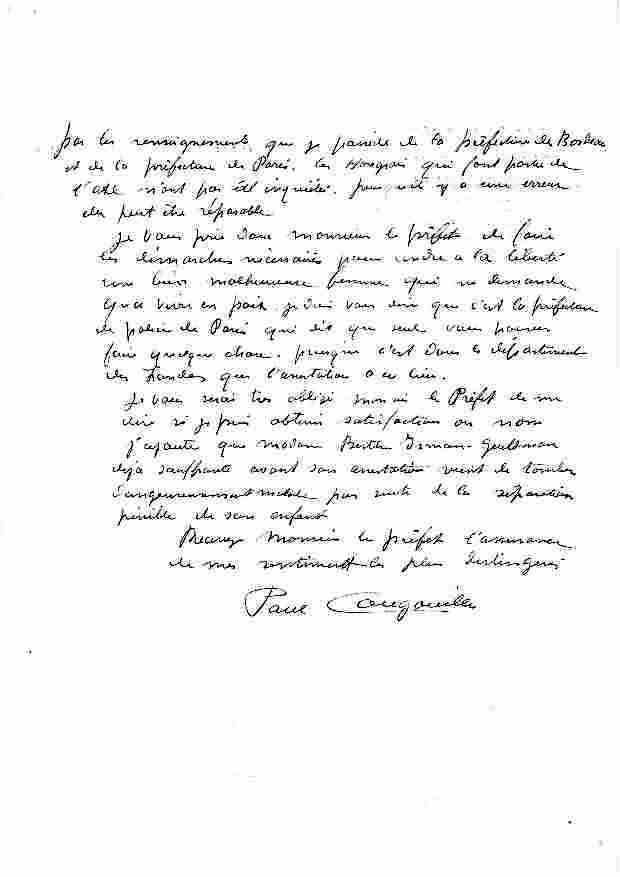

Le jeudi 16 juillet 1942, vers 16 ou 17 heures, je reviens d’une balade à vélo. Je rentre à la maison pour goûter. Je trouve un billet écrit de la main de ma mère. Elle avait griffonné ‘Mon chéri je suis au commissariat. Viens me rejoindre vite !’.

J’ai aussitôt repris mon vélo et suis parti au commissariat. Quand je m’y suis trouvé, ma mère et quelques autres personnes attendaient, sous bonne garde.

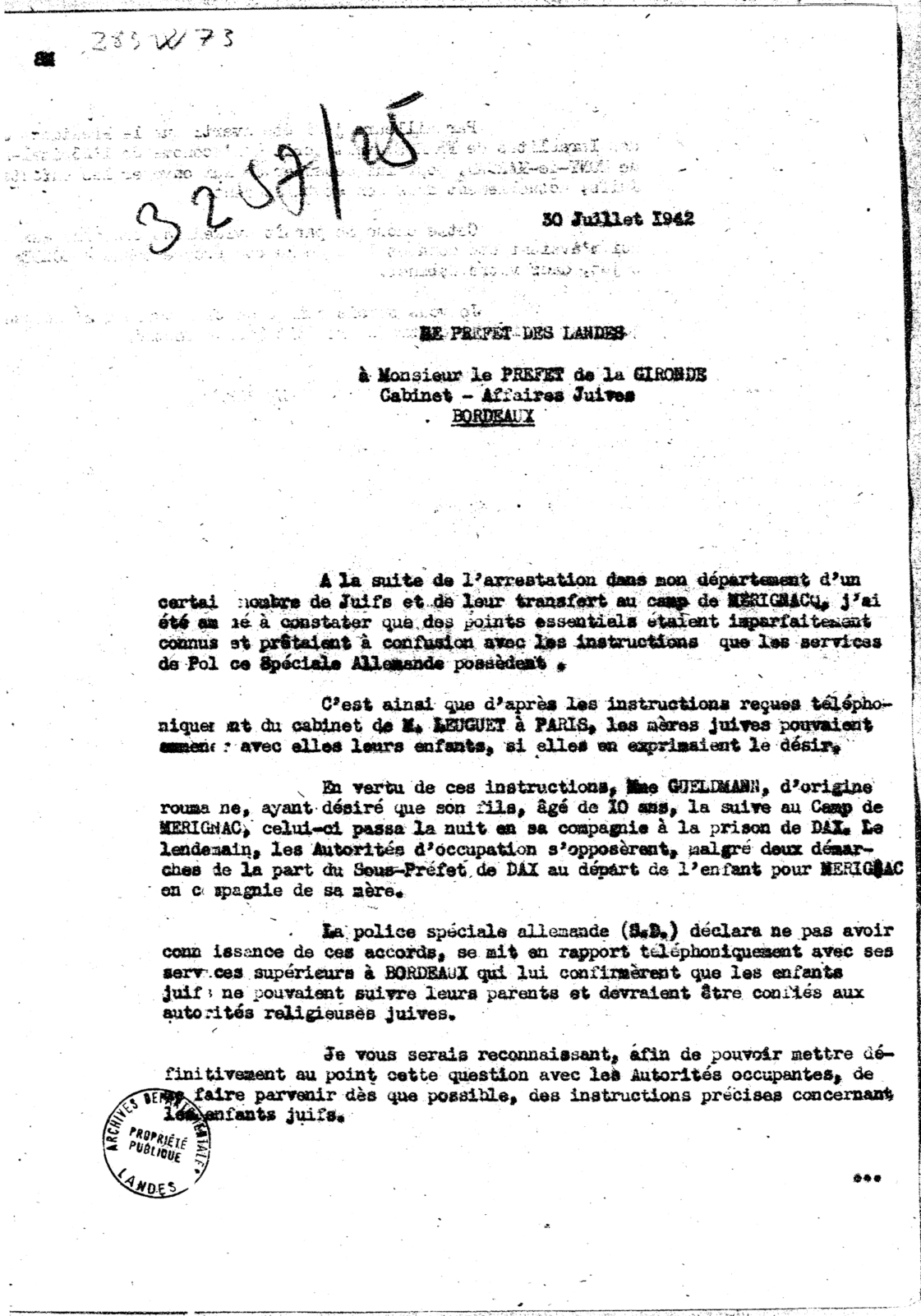

Nous avons été très vite emmenés ma mère et moi, avec une dizaine d’autres personnes, en direction de la prison de Dax. Nos gardiens, policiers français, nous ont fait pénétrer dans la maison d’arrêt et là, nous avons été remis aux Allemands. Après les formalités d’écrou, nous avons été bouclés dans une cellule, très grande. C’est ainsi qu’elle paraissait à mes yeux de gosse. Ce dont je me souviens le plus précisément, c’est du seau hygiénique posé au milieu de la cellule pour un usage commun. J’étais le seul petit garçon au milieu d’une dizaine de femmes et chaque fois qu’elles en faisaient usage, je détournais le regard ; rapidement, le seau fut rempli.

Cette nuit du 16 juillet 1942 fut sans doute la plus importante de ma vie. Je me revois, allongé à même le sol, ma tête posée sur la cuisse gauche de ma mère. Les femmes ont beaucoup parlé, mais de quoi ? Mes souvenirs sont bien flous. Je saisissais mal ce qui se tramait à ce moment-là. Je comprenais confusément que notre détention avait à voir avec le fait que nous étions juifs. Les Juifs étaient depuis quelque temps mis à part, montrés du doigt, je le savais, je l’avais vécu. J’entends encore les vociférations d’une matonne allemande. Elle hurlait avec une violence épouvantable. ‘Schnell ! Raus !’. J’ai gardé en mémoire les cris des prisonniers, que l’on frappait, la fureur de cette femme horrible.

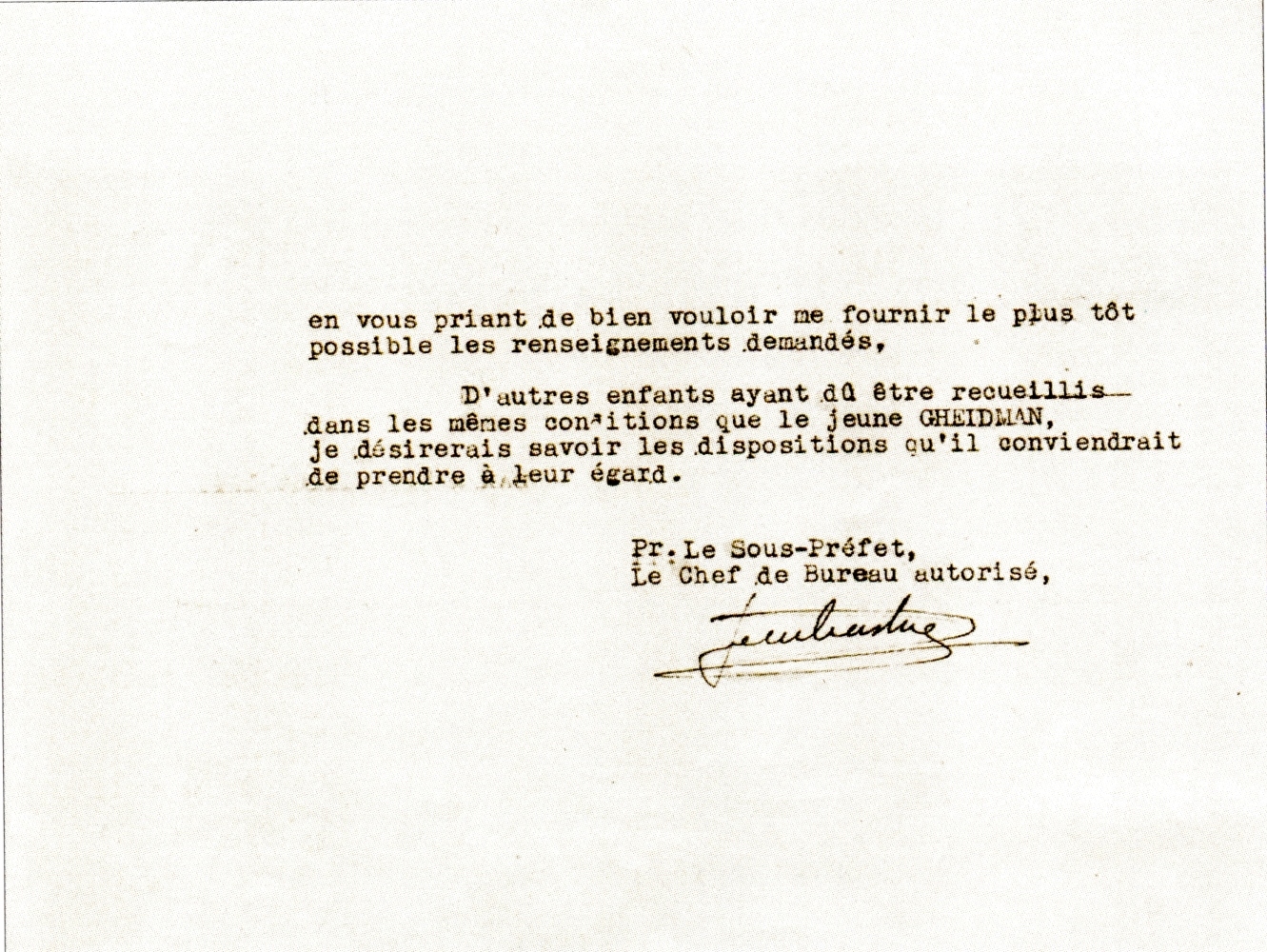

Le lendemain matin, sans avoir rien avalé depuis la veille, sans qu’on ait pu se rafraîchir, on nous fit sortir de prison. On m’a alors séparé de ma maman (ce mot me remplit d’émotion) et jeté à la rue. On m’a dit ‘Fous le camp !’ et je suis parti. J’étais secoué de sanglots.

Je me revois encore, marchant à reculons, regardant s’éloigner ma mère et ses compagnes d’infortune, encadrées comme des malfaiteurs par quatre gendarmes français, deux gendarmes allemands et deux hommes de la SD, la police de sûreté allemande.

Jeté hors du commissariat, je me suis retrouvé seul, livré à moi-même. Je me suis spontanément dirigé vers notre appartement. N’ayant plus les clefs, je n’ai pu y pénétrer. J’ai longtemps traîné dans les rues, sans but, et ça n’est que plus tard que mes pas m’ont mené chez le père Cougouille ».

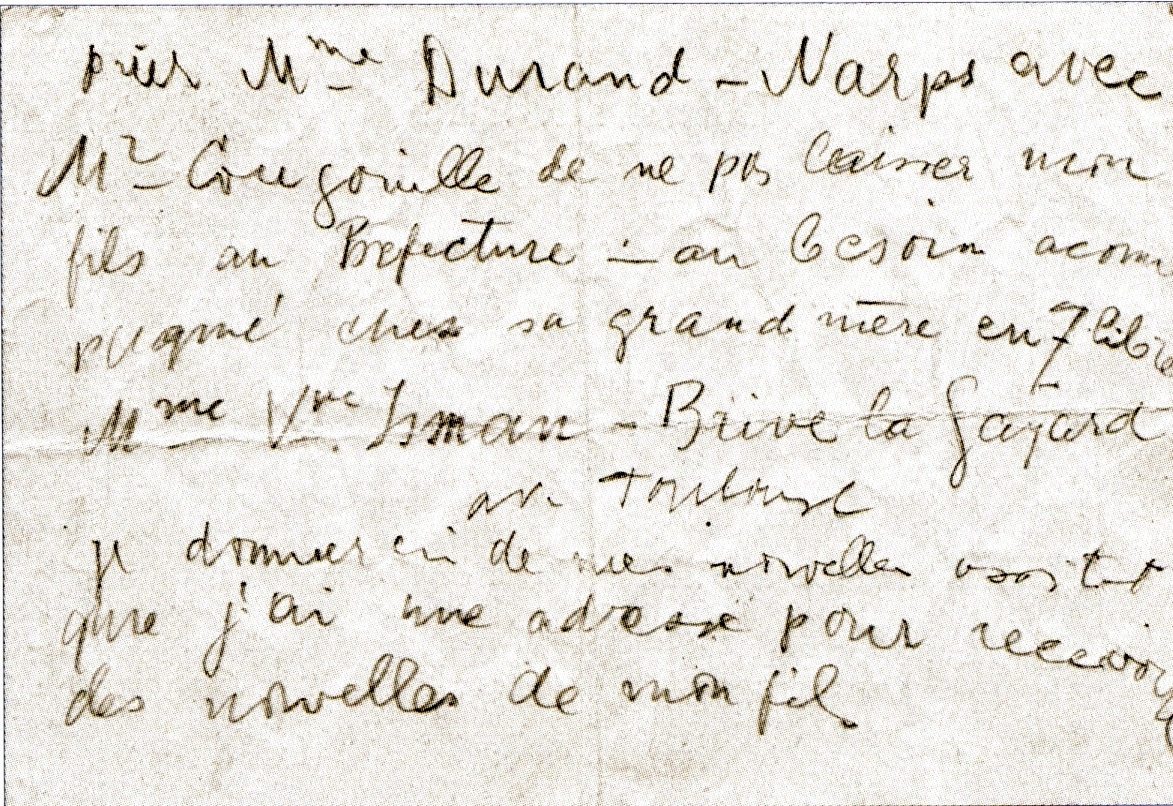

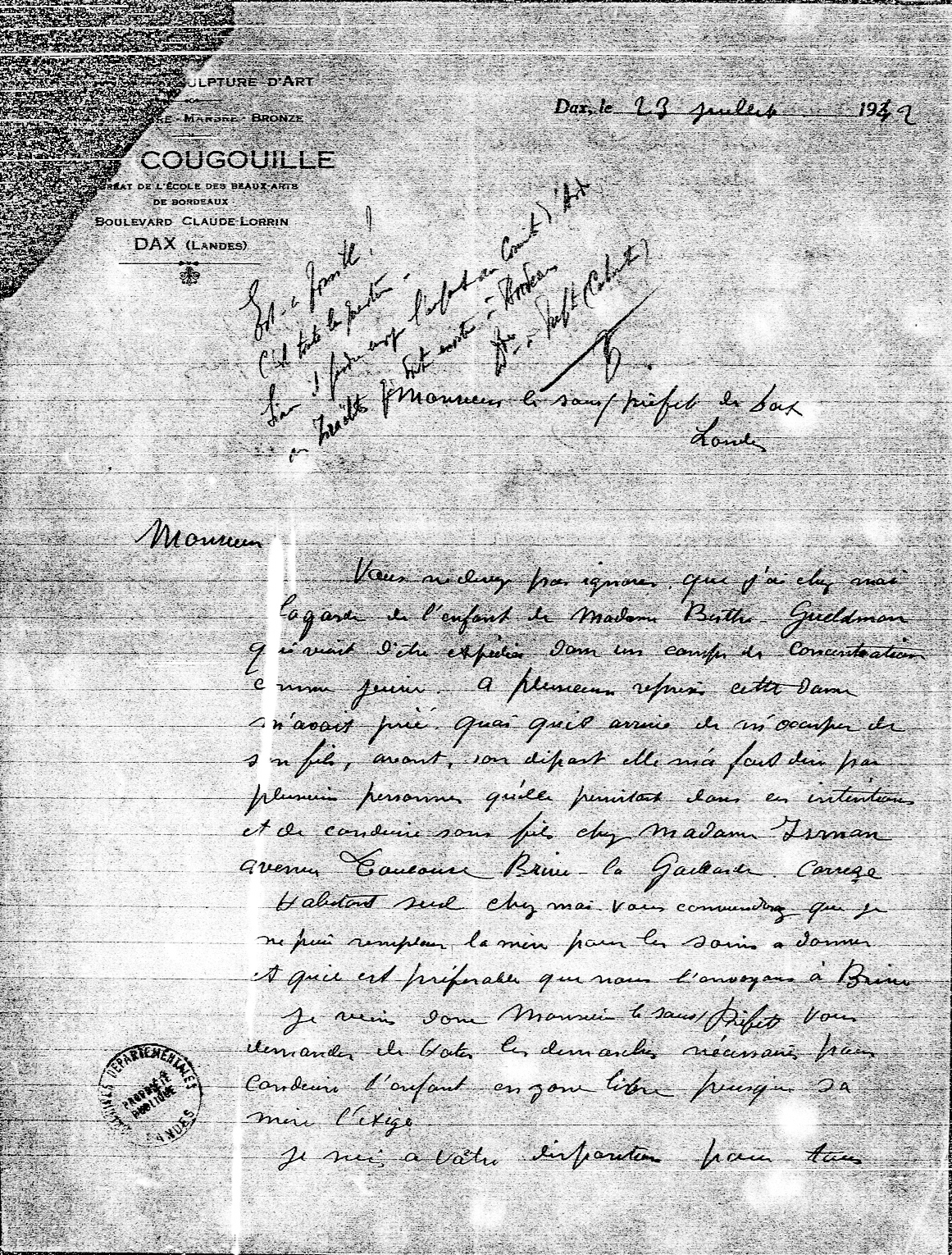

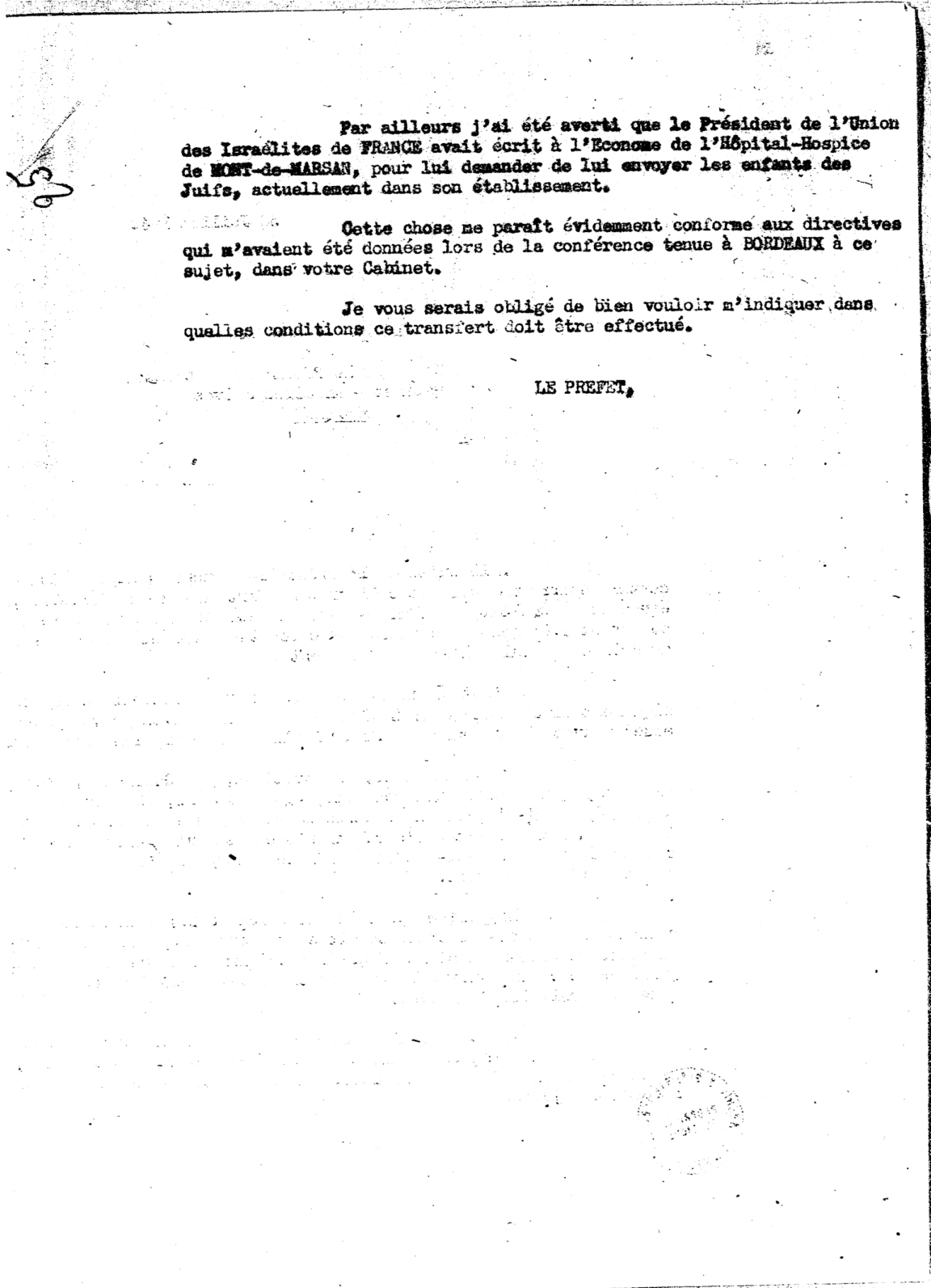

Il est alors recueilli par Paul Cougouille, Villa Marcelle, boulevard Claude Lorrin (qui proposera même d’épouser sa mère afin de lui donner la nationalité française).

« Plus tard, Paul Cougouille s’est rendu chez nous, a repris des objets. Tout ce qui me reste aujourd’hui m’a été transmis par lui. Il a eu ce magnifique réflexe de ramasser et de conserver l’essentiel, les photos, les dessins de ma mère. Il a sauvé mon ours en peluche, que j’ai encore aujourd’hui ».

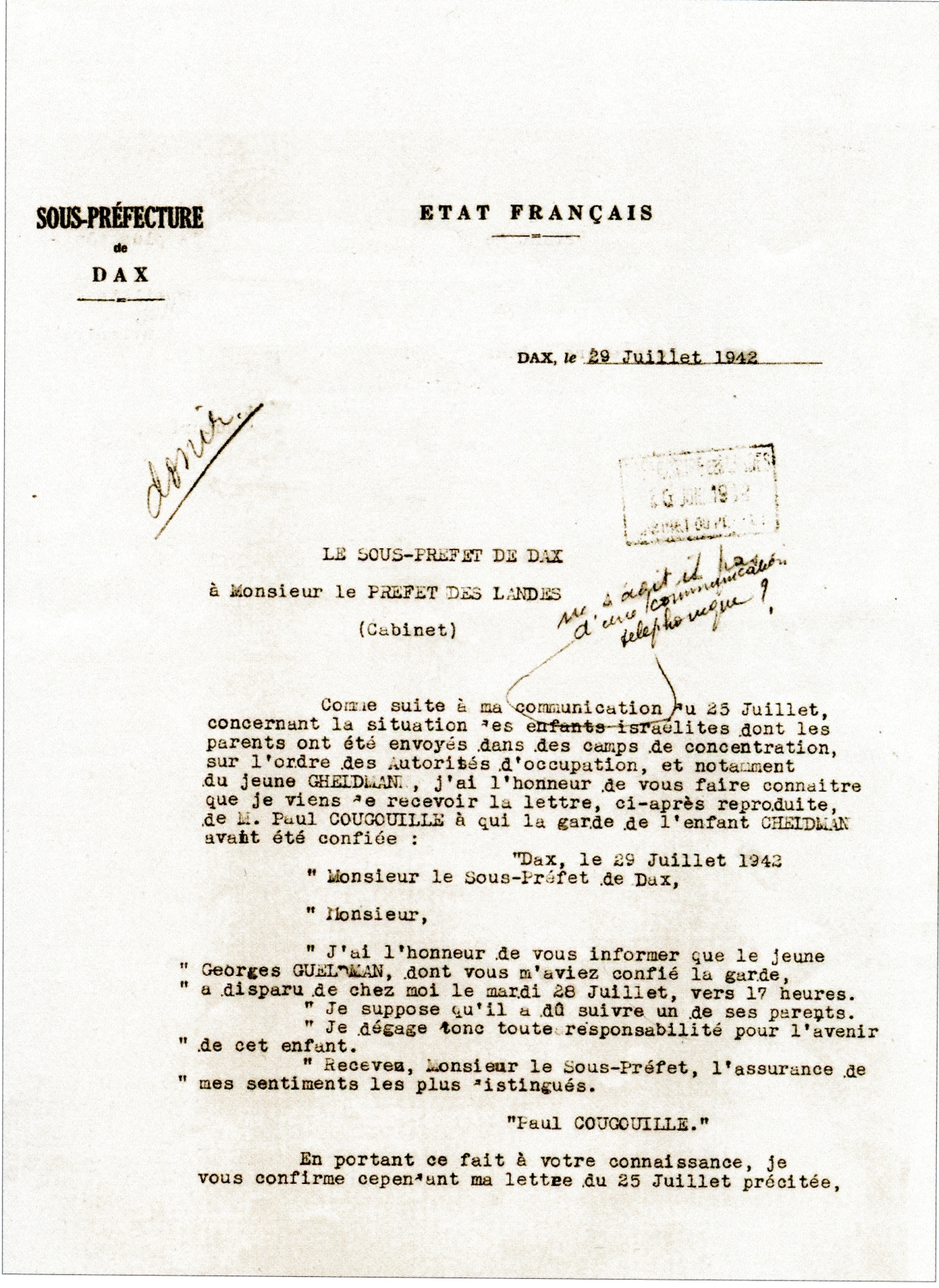

Malade, il entre à l’Hôpital de Dax et n’en ressort que le 27, afin d’échapper aux recherches des autorités françaises.

« Ce même 28 juillet, le Père Cougouille m’amena à la station des autocars et me confia aux bons soins du chauffeur, Joseph Daverat. Daverat et son frère faisaient passer des fugitifs de la zone occupée à celle qui ne l’était pas encore. Leur organisation était simple : les deux frères conduisaient chacun un autocar ; ils partaient de Dax selon le même horaire, l’un suivait l’autre à distance respectable. Les clandestins se trouvaient dans le deuxième autocar. Le premier signalait le moindre contrôle à son frère en faisant flotter à la fenêtre un foulard blanc, ce qui lui donnait le temps de s’arrêter et de débarquer les passagers recherchés.

Ce 28 juillet 1942, je quittai Dax seul, au milieu d’inconnus. Nous sommes partis d’Hagetmau, où se regroupaient autour des passeurs les Juifs qui fuyaient la zone occupée. Je ne me souviens distinctement que du passage de la fameuse ligne de démarcation. Pour moi c’était un jeu, comme celui des cow-boys et des Indiens. A un moment donné, en pleine nuit, il a fallu se faufiler entre les arbres, dans les bois, se glisser dans les fourrés. Le passeur nous avait fait mettre à plat ventre, cachés derrière un petit muret de pierres sèches. Retenant notre respiration, nous avons vu passer une patrouille allemande à moins de trente mètres. Nous avons ensuite longtemps marché dans la nuit. Dans le brouillard du petit matin, j’ai entendu la voix de mon oncle Alexandre. Cette voix aimée, quel bonheur ! Je lui ai sauté dans les bras. Aujourd’hui encore, je me rappelle le froid de son blouson sur mon visage, l’odeur de ce cuir de motard».

Il rejoint sa grand-mère, sa tante et sa cousine-germaine à Brive (Corrèze), mais en mai 1943, pour fuir les dangers de rafle, il est envoyé dans un orphelinat catholique à Grèzes (commune de Laissac-Séverac dans l’Aveyron). A partir de septembre, il est hébergé dans une ferme à Ste-Féréole (Corrèze) et y reste jusqu’à la fin de la guerre (il porte messages et nourriture aux maquisards). A la Libération, il retrouve sa famille à Brive.

Il est alors volontaire pour la Croix-Rouge. « J’étais le plus souvent de service à la gare, car j’étais persuadé que j’allais revoir mes parents. Je les guettais dans chacun des convois. Même récemment, lorsque le ‘rideau de fer’ est tombé, j’ai espéré qu’ils avaient été retenus là-bas, en Union Soviétique.

On n’imagine pas ce que c’est de ne pas pouvoir faire son deuil. De la mort de mes parents, j’ignore tout ».

A 18 ans, il s’engage dans l’armée et est affecté en Allemagne. Il reconnait avoir été motivé par le désir de se venger, mais devant les prisonniers allemands, « pauvres diables, pitoyables et miteux, leurs pantalons soutenus par de vieilles ficelles et les chaussures sans lacets », il renonce, mais il doit affronter de terribles crises d’eczéma.

Il fait un témoignage remarqué au procès Papon en 1997.

Il est décédé le 11 février 2007.

Sources :

- Gheldman (G.), 16 juillet 1942, Berg International Editeurs, 2005

- Site internet : gheldman.com

- Grands entretiens de l’INA

Documents d’archives