Effectuant des recherches sur le devenir des Juifs arrêtés après avoir passé la ligne de démarcation dans la Zone non occupée des Landes, je me rends aux Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, antenne de Pau, dont cette zone dépendait pendant la guerre.

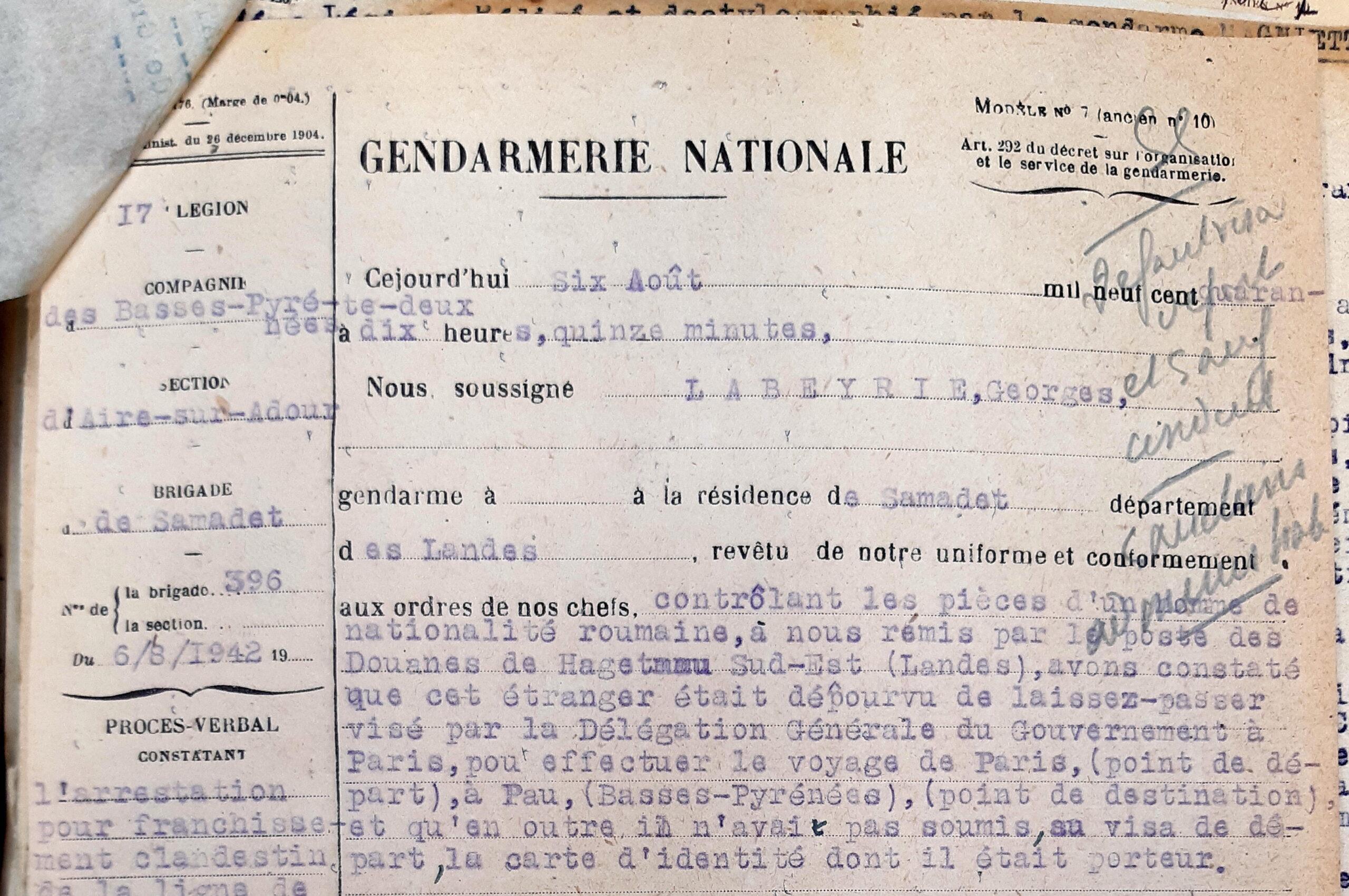

Après une demi-journée décevante (fonds reclassés, recotés, etc.), je retrouve enfin une liasse de procès-verbaux d’arrestations dans le fonds du Tribunal de Grande Instance de Pau, puisque le procureur de l’Etat Français de cette ville avait à décider des sanctions judiciaires à l’encontre de ces personnes (quasiment toujours un classement sans suites). Ces documents concernent essentiellement l’année 1942 (surtout août). J’ai donc une liste de noms.

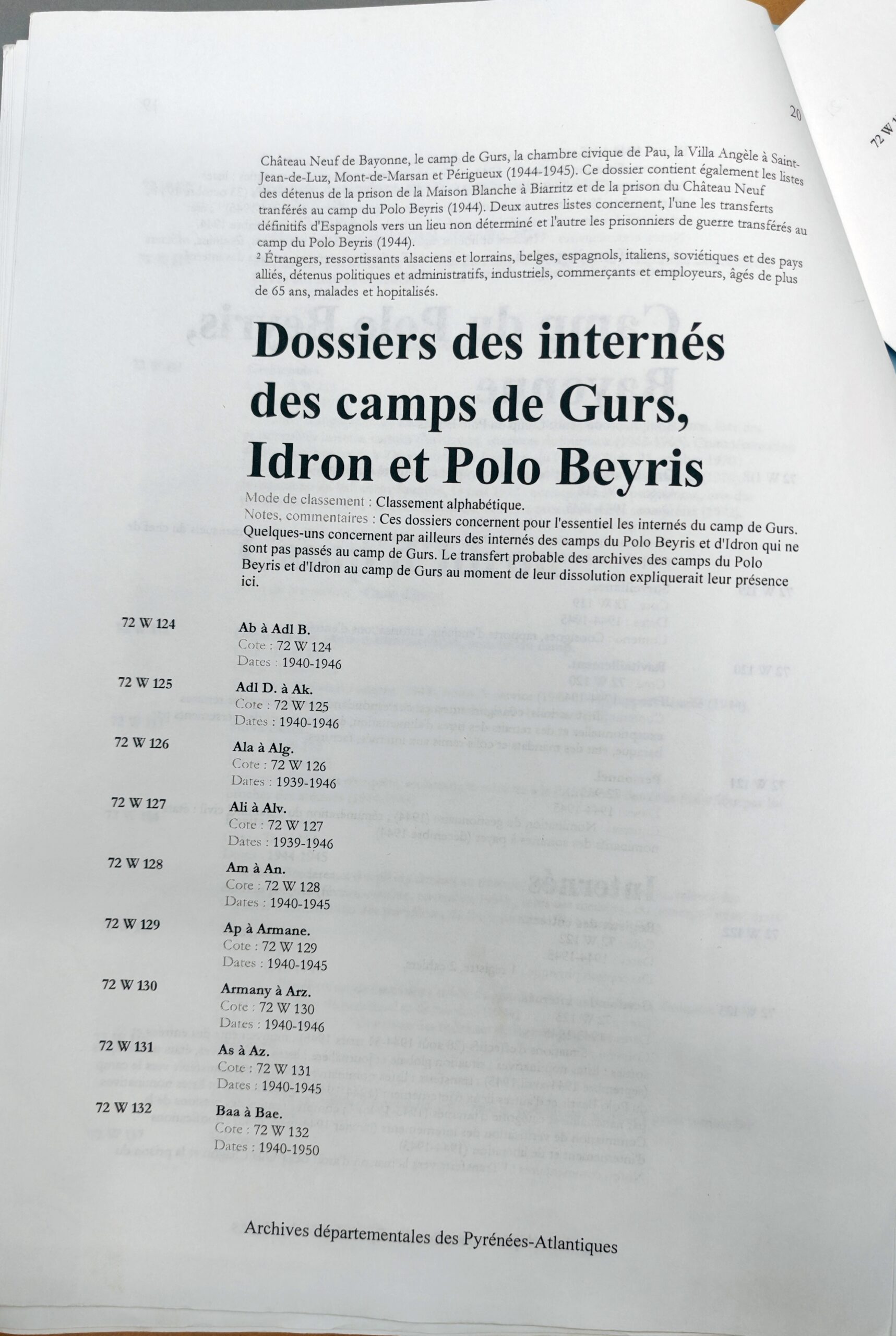

Un grand nombre des personnes arrêtées ont été internées par le préfet de Pau au Camp de Gurs, je me penche donc sur les archives, conséquentes, de ce camp (fonds de la préfecture, sous-préfecture d’Oloron, coté 72 W), en particulier dans les dossiers individuels des internés (215 cartons représentant plusieurs milliers de dossiers !).

J’ai donc des noms, mais je décide de dépouiller ces dossiers de manière exhaustive, ne sachant pas si ma liasse de PV est complète (elle ne l’est sans doute pas).

Et en effet, au détour d’un interrogatoire ou de la documentation administrative, je découvre d’autres Juifs arrêtés, soit plus tôt soit plus tard, dans les Landes.

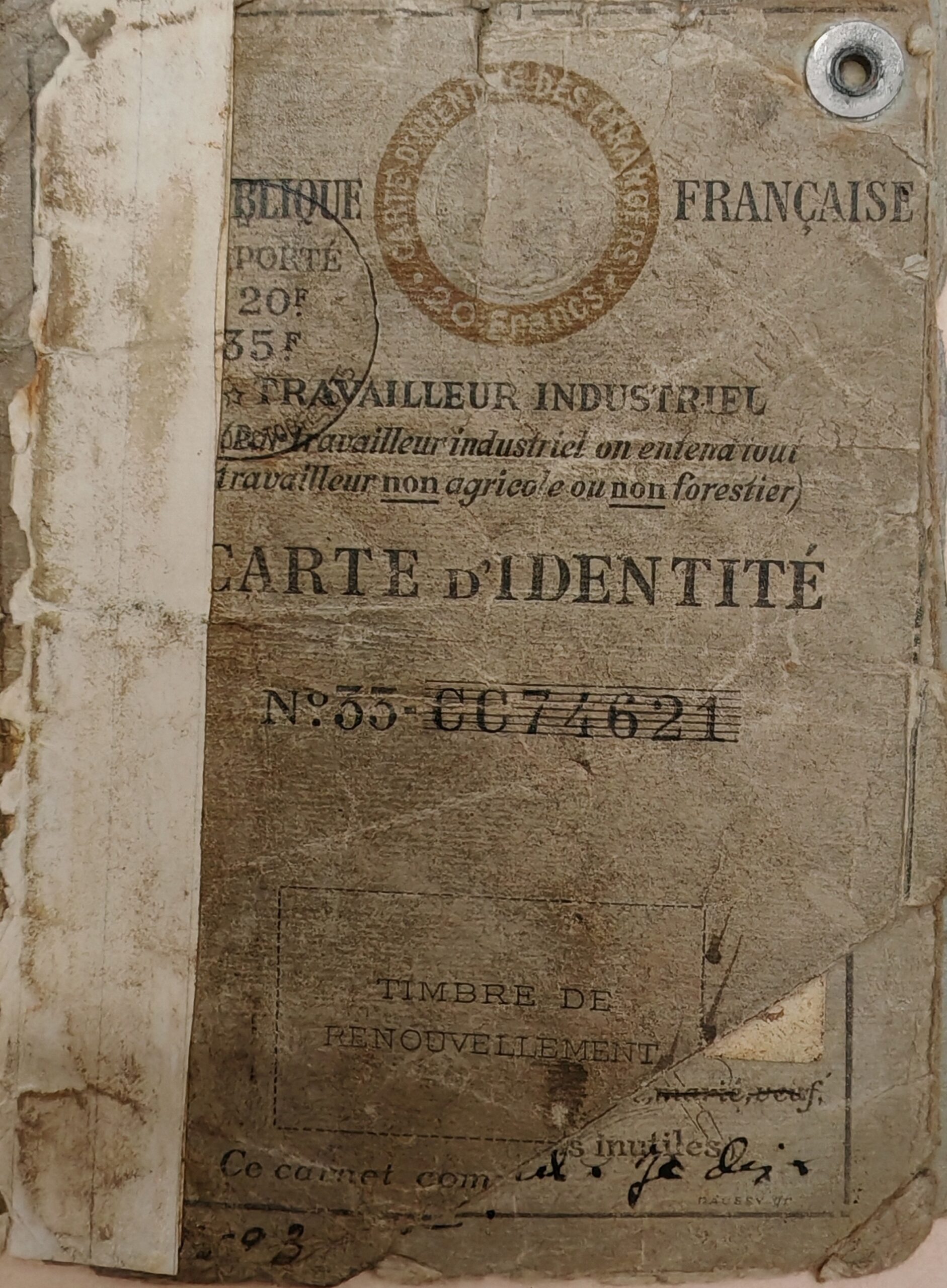

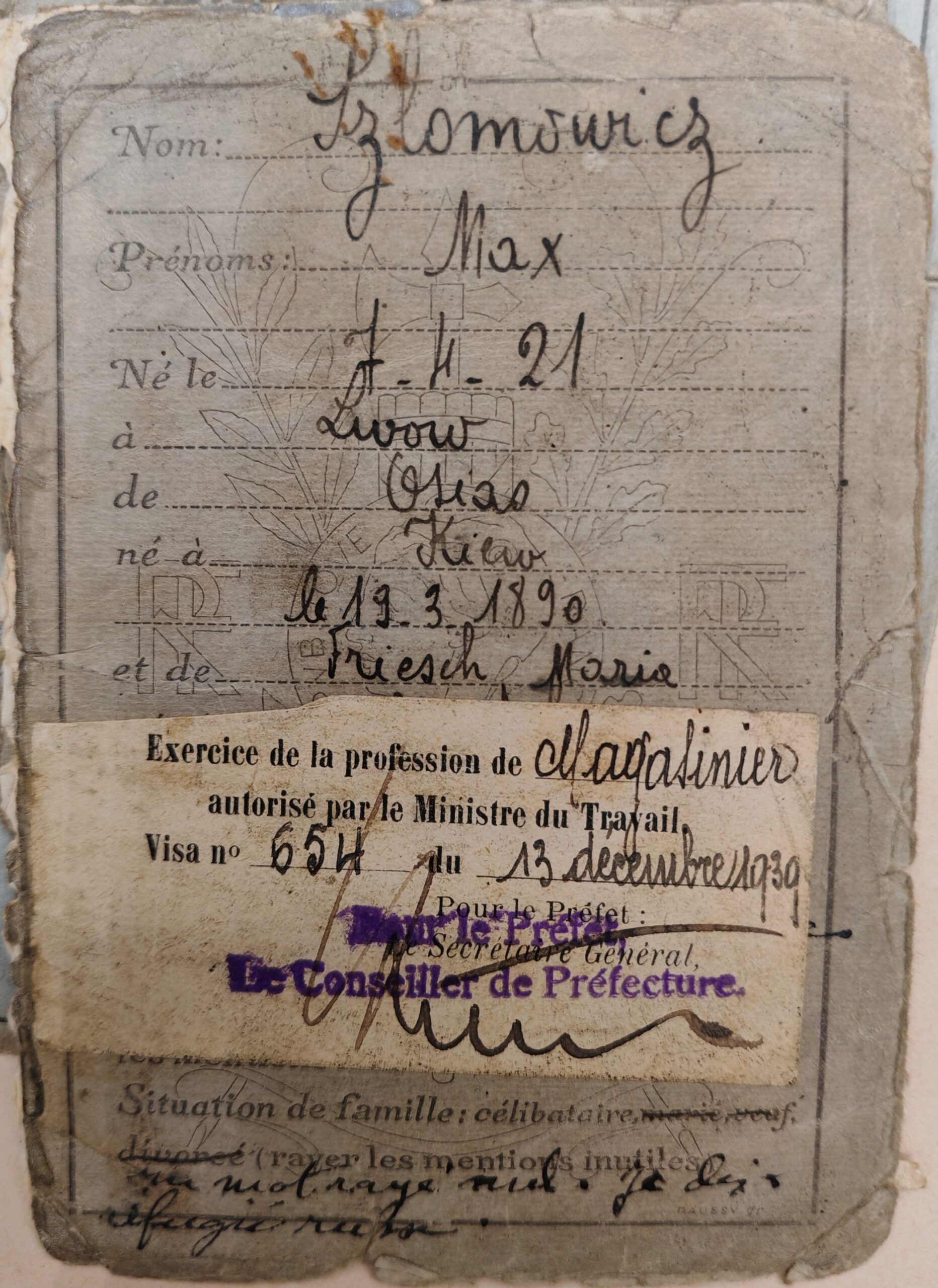

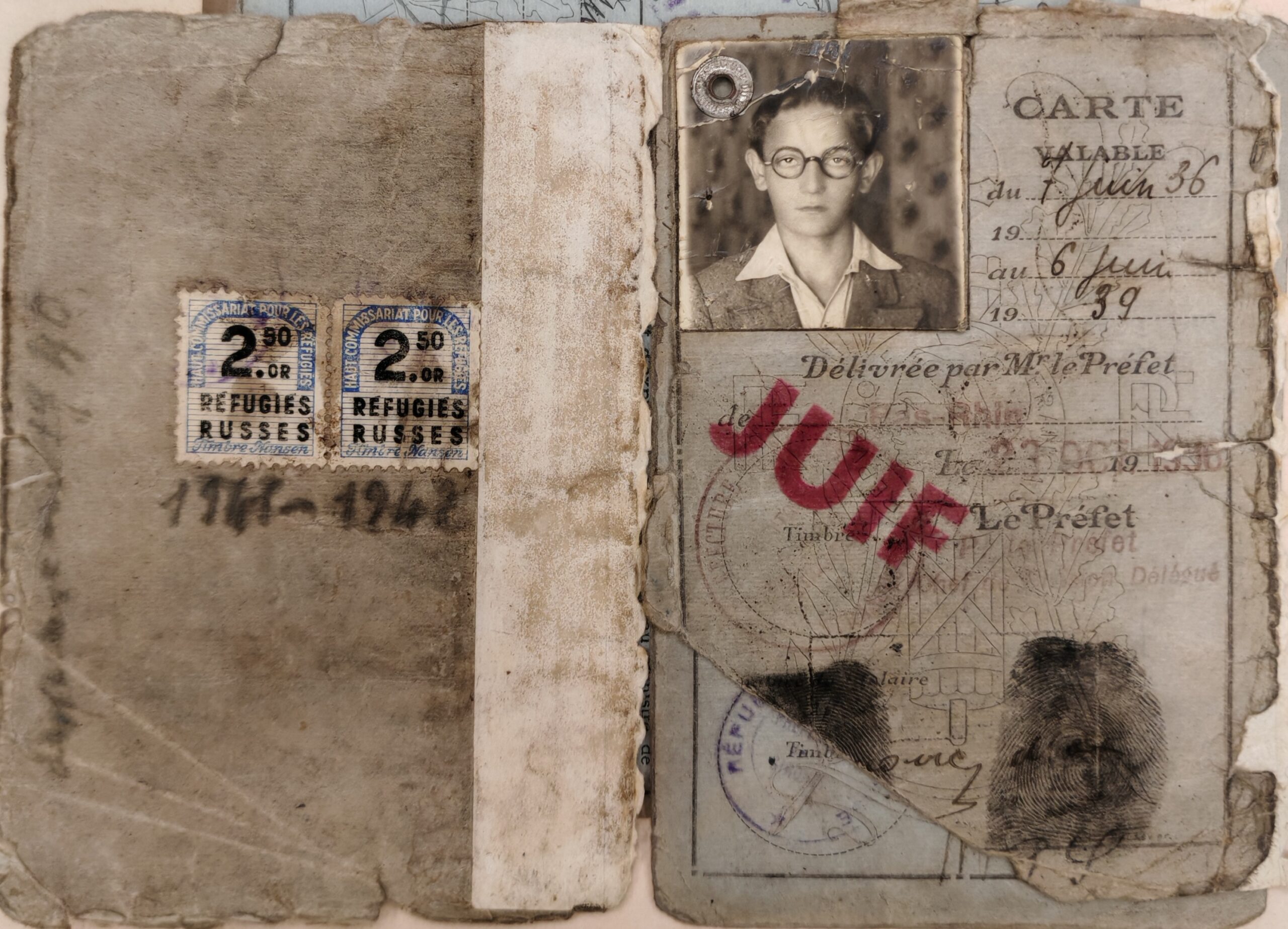

C’est par exemple le cas de Max Bernard SZLOMOWICZ, « réfugié russe » (né en 1921 à Lwow, aujourd’hui Lviv en Ukraine, arrivé en France à l’âge de 3 ans), dont le dossier (coté 72 W 313) est assez riche, avec en particulier sa carte d’identité d’étranger, délivrée par la préfecture du Bas-Rhin en 1936 et ornée d’une photographie prise à l’âge de 15 ans. On y découvre ses domiciles successifs : avec ses parents 17 Faubourg National à Strasbourg en 1936-1939, évacué à la déclaration de guerre (septembre 1939) vers la Dordogne, à Ste-Aulaye, puis on le trouve à Bordeaux (dès juin 1940) (avec de nombreuses adresses, en dernier lieu 246 rue Ste-Catherine). Il est porté successivement apprenti-tapissier, magasinier, « agriculteur ».

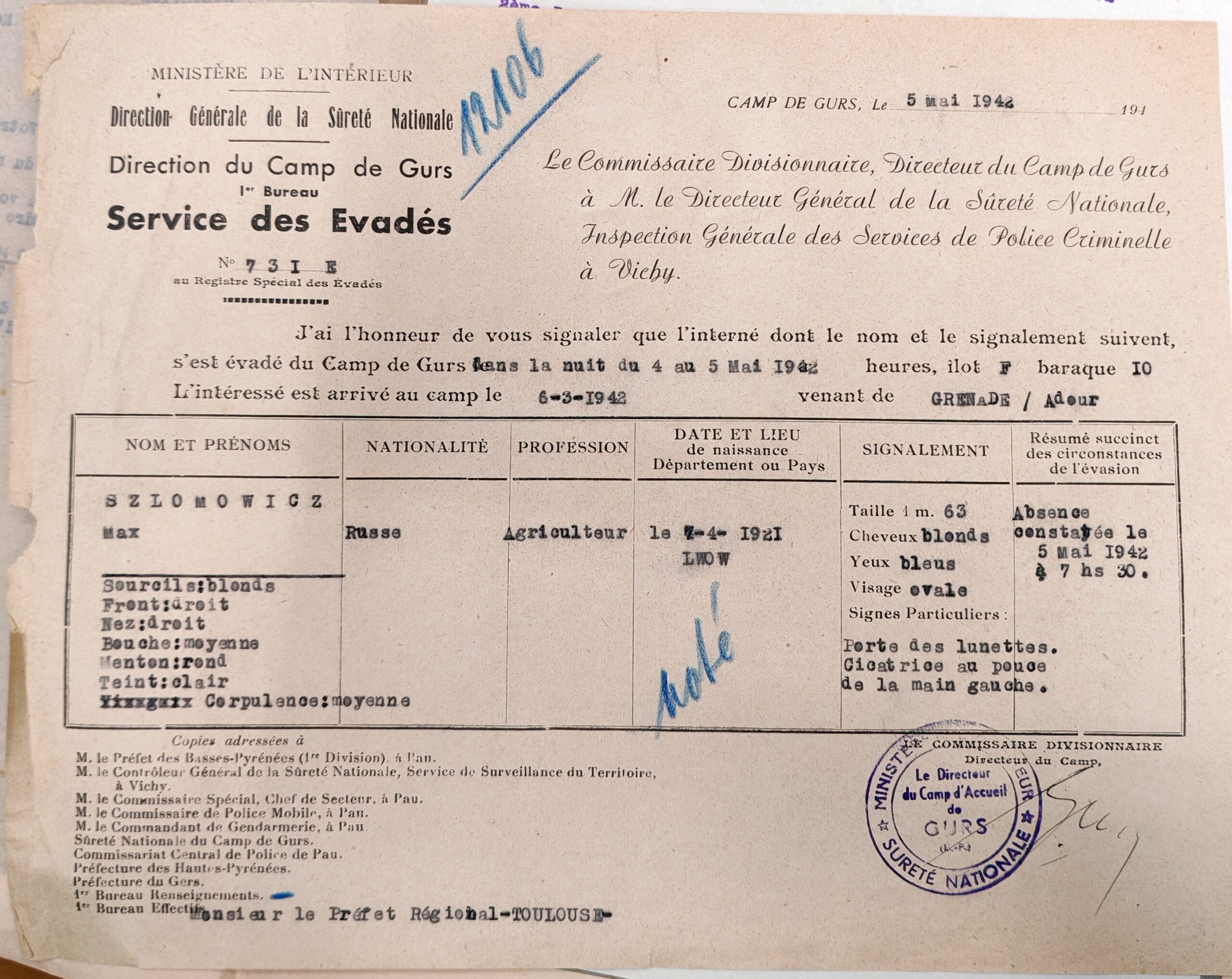

On y apprend que, venu de Bordeaux, il a été arrêté à Saint-Sever fin février ou début mars 1942, après avoir passé la ligne de démarcation, transféré à Grenade-sur-l’Adour pour examen de situation, et interné au Camp de Gurs le 6 mars (Îlot F, Baraque 10), dont il s’est évadé dans la nuit du 4 au 5 mai, après avoir appris qu’il était affecté au 526e « Groupement de Travailleurs Etrangers » d’Izeste.

Muni de ces informations, il est possible d’en obtenir davantage en quittant les papiers jaunis pour internet.

Les sites de référence sont alors consultés :

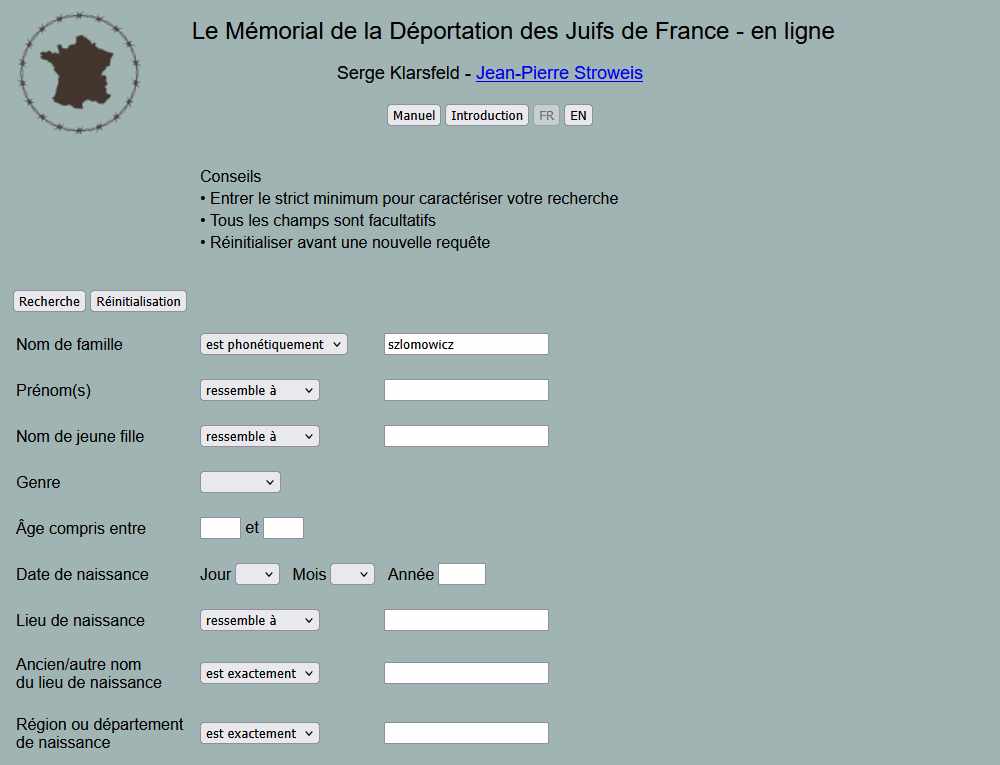

- Celui du Mémorial de la Shoah, qui nous apprend qu’il a été interné à Drancy le 6 novembre 1943 en provenance de Nice, déporté en direction d’Auschwitz par le convoi 66 du 20 janvier 1944, mais qu’il a survécu. On découvre aussi que le frère aîné de Max, David, a été déporté par le 1er convoi parti de France en mars 1942.

- L’ouvrage de Serge KLARSFELD« La rafle des Juifs à Nice », disponible en ligne, nous apprend qu’il a été extrait de la prison de Nice le 5 novembre 1943 et transféré à Drancy le lendemain. A Nice, depuis septembre et le départ des Italiens, qui laissaient les Juifs à peu près tranquilles, c’est le terrible Aloïs BRUNNERqui est à la manœuvre, multipliant les rafles et les sévices, dans son QG de l’Hôtel Excelsior. C’est à cette époque qu’y sont arrêtés le père de Serge KLARSFELD, Simone VEIL et les frères JOFFO.

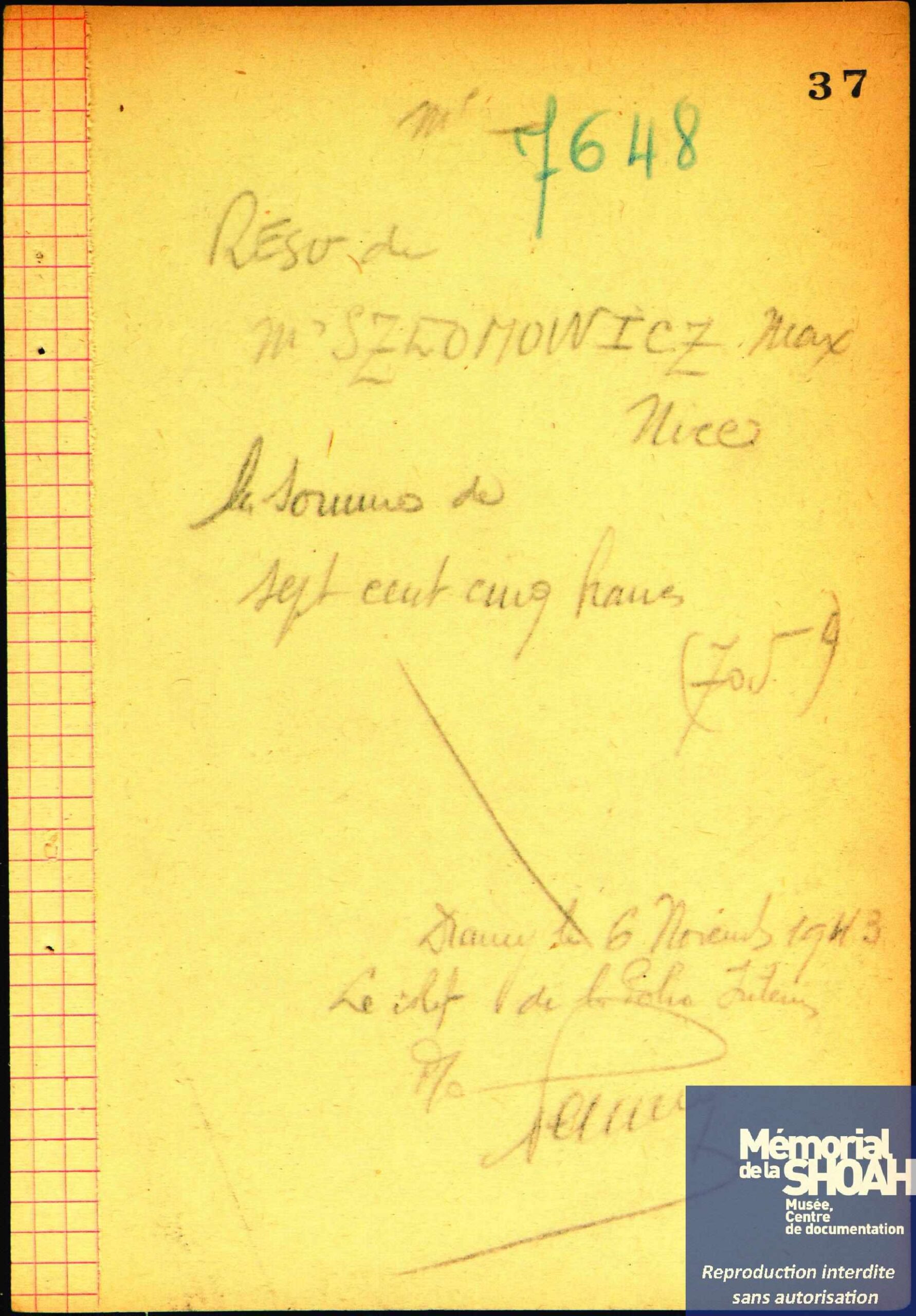

- La base de données établie par Serge KLARSFELDet Jean-Pierre STROWEIS, informaticien, donne une adresse parisienne à Max, ainsi qu’un lien vers le Mémorial d’Auschwitz (où l’on obtient son matricule dans ce camp, le 172804). On y apprend aussi l’existence d’une probable sœur, Jetty (un lien vers un témoignage à Yad Vashem nous donne la même adresse bordelaise que Max), déportée depuis Angers en juillet 1942.

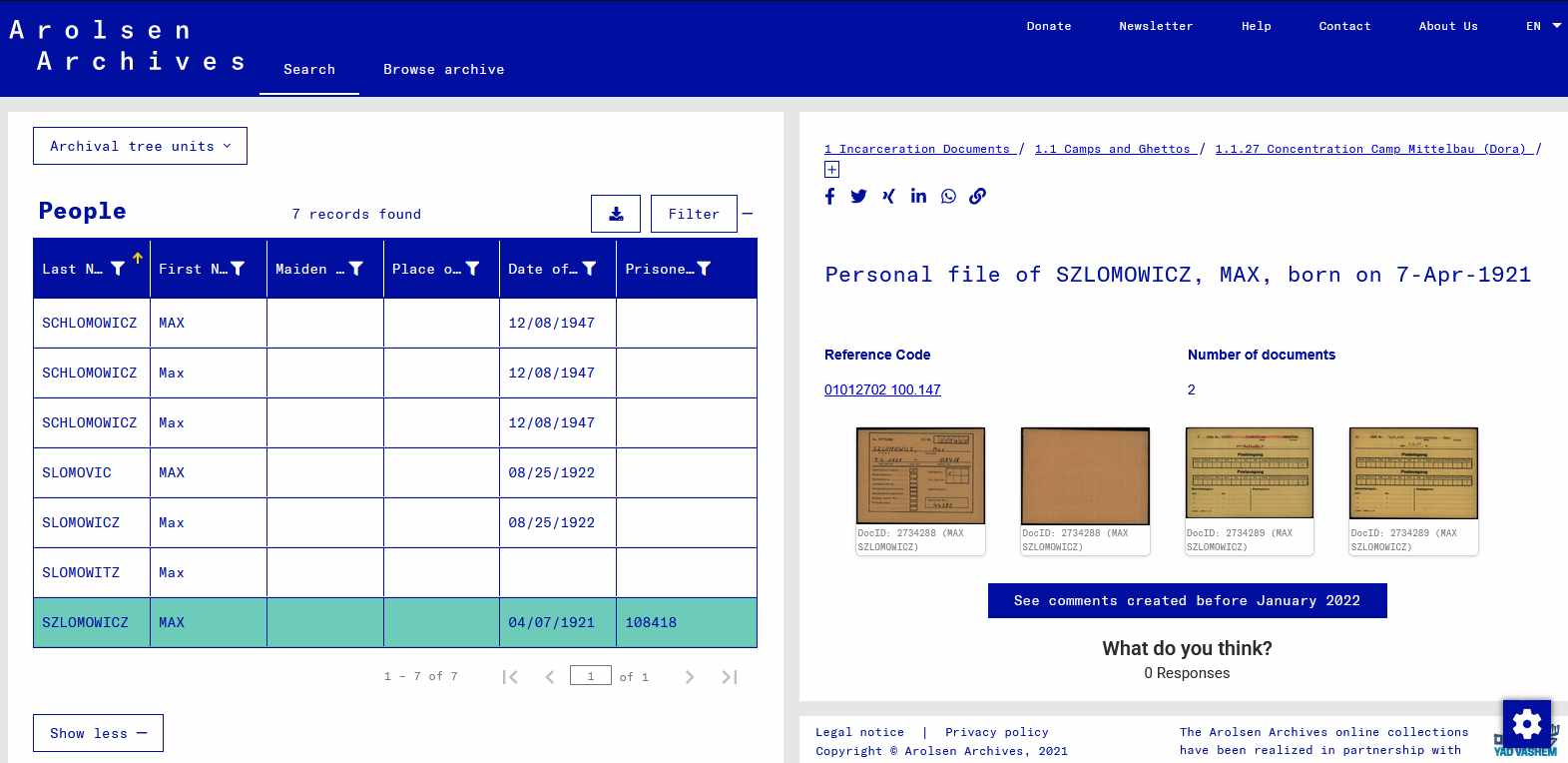

- Le site des Archives de Bad-Arolsen (en anglais… ou en allemand), qui nous apprend que Max a été interné au camp de Mittelbau-Dora-Nordhausen, et qu’il avait pour alias « Max SEMOVIC ».

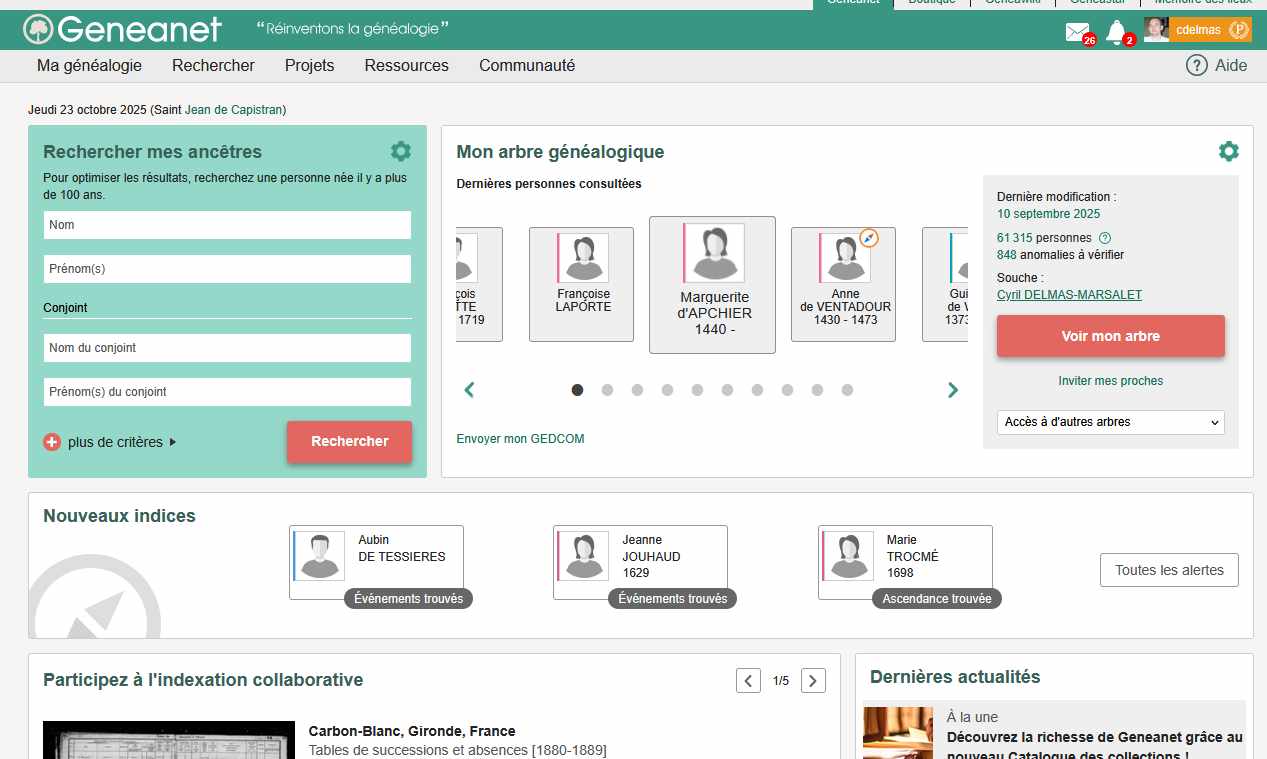

- Le site Généanet, consacré à la généalogie, mais qui fournit souvent de très riches informations issues de nombreuses bases de données, qui nous indique qu’il est décédé en 2014, et qu’il figure dans un ouvrage recensant les Français déportés au camp de Nordhausen-Dora, qu’il habitait au 44 rue Lamartine à Nice, et a été libéré le 15 avril 1945 du camp de Bergen-Belsen. Il y est mentionné que son frère David s’est marié en 1939 et était domicilié chez ses parents à Strasbourg 17 Faubourg National (père et fils sont menuisiers).

Enfin un lien vers le Journal Officiel nous informe que Max a été naturalisé français en 1948.

- Une recherche menée sur des sites généralistes consacrés à l’histoire des convois, des camps, de leur libération, etc. nous apprend que le convoi 66 est arrivé le 23 janvier 1944 à Auschwitz, et que seuls un quart des déportés le composant ne furent pas assassinés dans les chambres à gaz, mais affectés à l’usine de caoutchouc synthétique IG-Farben à Auschwitz III-Monowitz.

En janvier 1945, le camp commence à être évacué vers l’ouest, face à l’avancée des troupes soviétiques. Max participe aux « marches de la mort », avec 16.000 de ses camarades (ainsi que le personnel SS et le dernier commandant d’Auschwitz), jusqu’au camp de Nordhausen-Mittelbau-Dora. Lorsque, au début du mois d’avril 1945, les Américains s’approchent par l’ouest, les SS évacuent les détenus vers Bergen-Belsen.

Ce camp est découvert le 15 avril par les Britanniques. Il est jonché de cadavres de détenus, victimes de la faim, de la soif, et du typhus.

Petit à petit, les pièces du puzzle s’assemblent et permettent de retracer le parcours de Max, mais il en manque beaucoup, et d’autres pistes restent à explorer (recensements, Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service Historique de la Défense (à Caen), témoignages familiaux, etc.).