Le Comité Français de la Libération Nationale est constitué à Alger le 3 juin 1943. Appliquant le programme du Conseil National de la Résistance, il publie un ensemble d’ordonnances ayant vocation à rétablir la légalité républicaine et à apporter des réformes économiques et sociales.

Dans les Landes, le rétablissement de la « légalité républicaine » ne présente que peu de particularités par rapport aux autres départements. Il débute dès la libération des villes et villages landais, à la fin du mois d’août, même si un Comité Départemental de Libération existait déjà avant, dans la clandestinité.

Un principe : affirmer la souveraineté et l’unité de la France

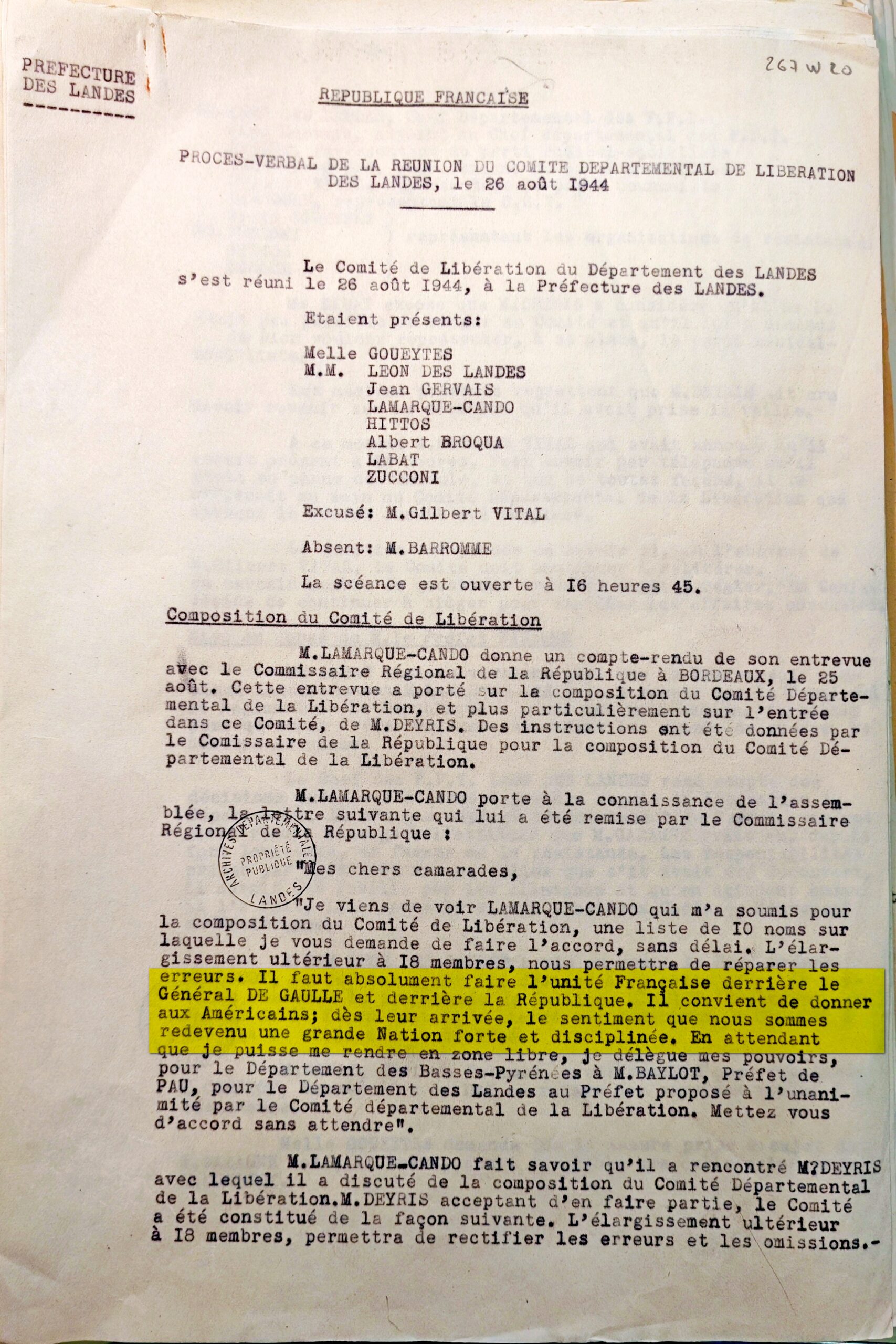

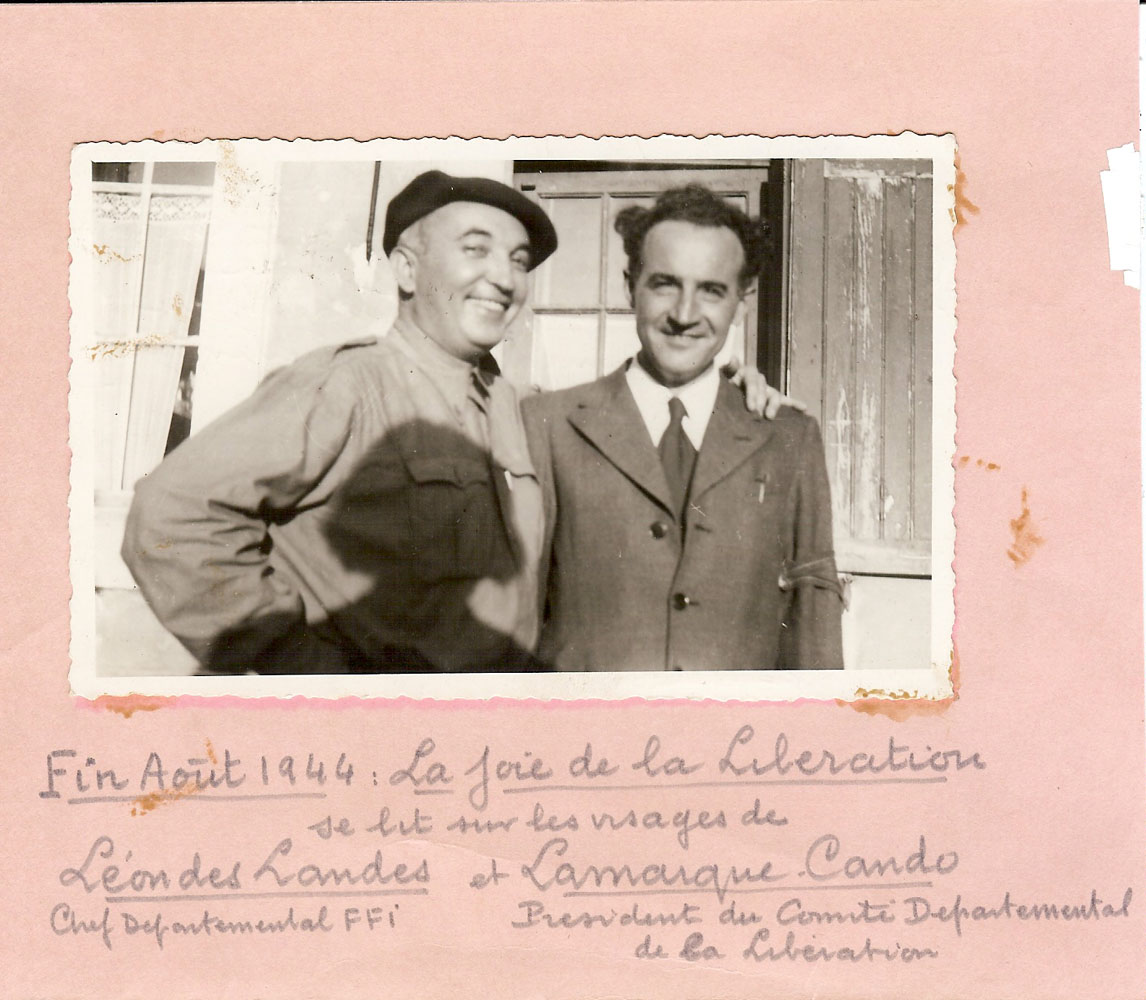

C’est le Commissaire de la République de Bordeaux, Gaston Cusin, qui représente de Gaulle et est l’interlocuteur des autorités résistantes landaises (le CDL, dont le président Charles Lamarque-Cando assure la liaison avec Bordeaux, avant même la Libération de cette ville le 28).

Une illustration de cette volonté : De Gaulle entreprend une tournée des villes françaises en septembre afin de consolider son autorité. A cette occasion, il demande aux agents anglais du SOE (« Aristide » et « Hilaire » qui, depuis 1943, encadrent et forment la Résistance en Gironde et dans le Gers, avec des liens et prolongements dans les Landes) de quitter sans délai le territoire national :

A Toulouse le 16 septembre, « Hilaire » rétorque à de Gaulle :

Je suis un militaire britannique en opération. J’ai un commandement à exercer. Je ne le quitterai que sur ordre de mes supérieurs à Londres. Je vous emmerde ; vous êtes le chef d’un gouvernement provisoire que les Alliés n’ont pas reconnu !

Hilaire dispose en effet de 700 hommes armés et dévoués. Après le discours de de Gaulle, la foule crie « We want Hilaire! »

Le lendemain à Bordeaux, dans une ambiance très tendue, de Gaulle donne à « Aristide » 48 heures pour quitter le territoire.

Heureusement, les relations entre le Commissaire de la République et le CDL seront plus apaisées…

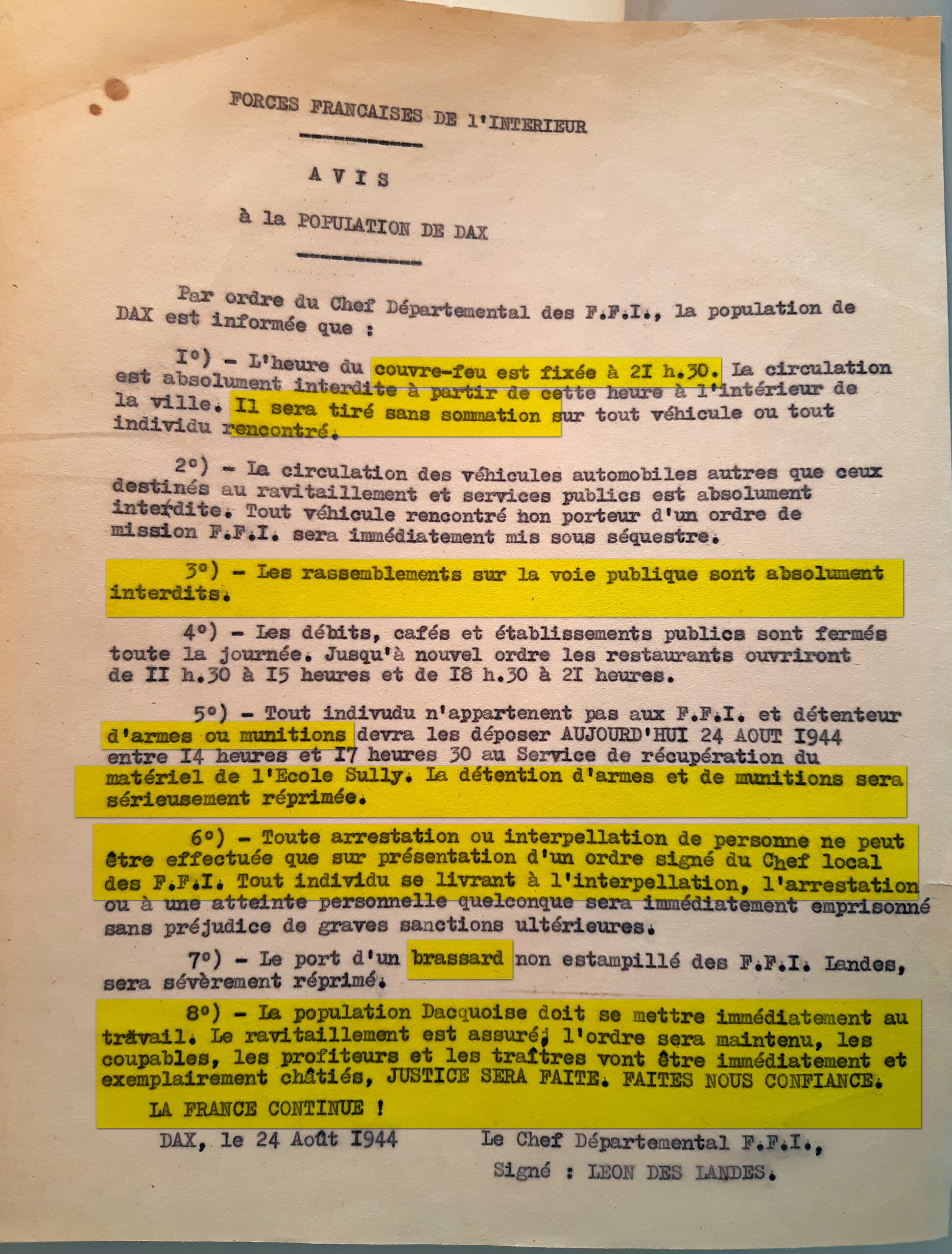

Une urgence : assurer l’ordre et la sécurité

Quelques exemples de l’ampleur de la tâche, réalisée dans l’urgence :

A Mont-de-Marsan, une section de résistants arrive du Gers le lendemain de la libération afin de maintenir l’ordre et assurer la sécurité de la ville (et alors que le département n’est que partiellement libéré, les FFI partant vers l’ouest et le nord). Il faut aussi garder les prisonniers allemands et italiens, ainsi que les supposés collaborateurs que l’on commence à arrêter (66 la première semaine), faire cesser les pillages, et désarmer certains maladroits, qui « font des cartons » au Parc Jean Rameau…

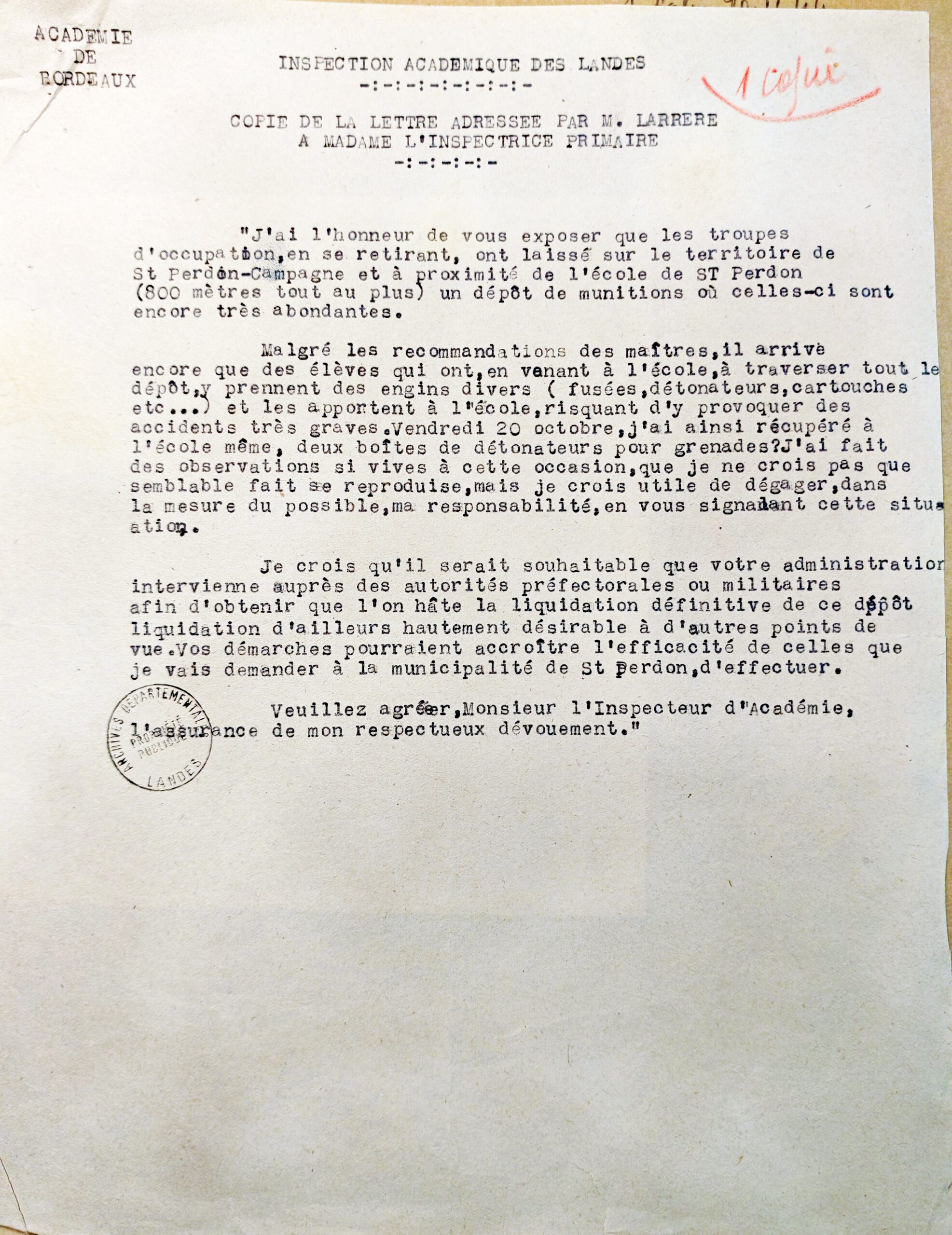

Autre exemple : les 26 et 27 août, le dépôt de munitions allemand de St-Perdon, incendié par les Allemands lors de leur retraite, explose. Il y a des sinistrés.

Des groupes de guérilleros espagnols, qui avaient formé des maquis et espèrent encore repasser en Espagne pour lutter contre Franco, entretiennent une certaine agitation dans quelques communes des Landes (en particulier dans le nord du département).

Fin septembre, c’est le 14e Régiment de Tirailleurs Sénégalais, de nouveau rassemblé, composé de prisonniers de guerre coloniaux libérés des camps landais, qui est chargé de la garde des prisonniers allemands et du maintien de l’ordre.

Pour un certain nombre de ces soldats et de résistants landais (qui vont intégrer le 34e Régiment d’Infanterie), le combat continue sur le Front du Médoc et au-delà, jusqu’en Allemagne.

De manière générale, il est très difficile de recruter du personnel compétent pour les nombreuses tâches à accomplir : éviter les désordres, procéder aux arrestations des suspects de collaboration, les garder (on recrute des douaniers, soldats coloniaux, etc.), enquêter pour l’épuration, juger les accusés, remplacer les personnes « épurées », etc.

Le problème est particulièrement aigu en ce qui concerne le personnel de police et de gendarmerie, censé maintenir l’ordre, mais qu’il faut épurer, et qui se trouve en nombre insuffisant, pas assez armé…

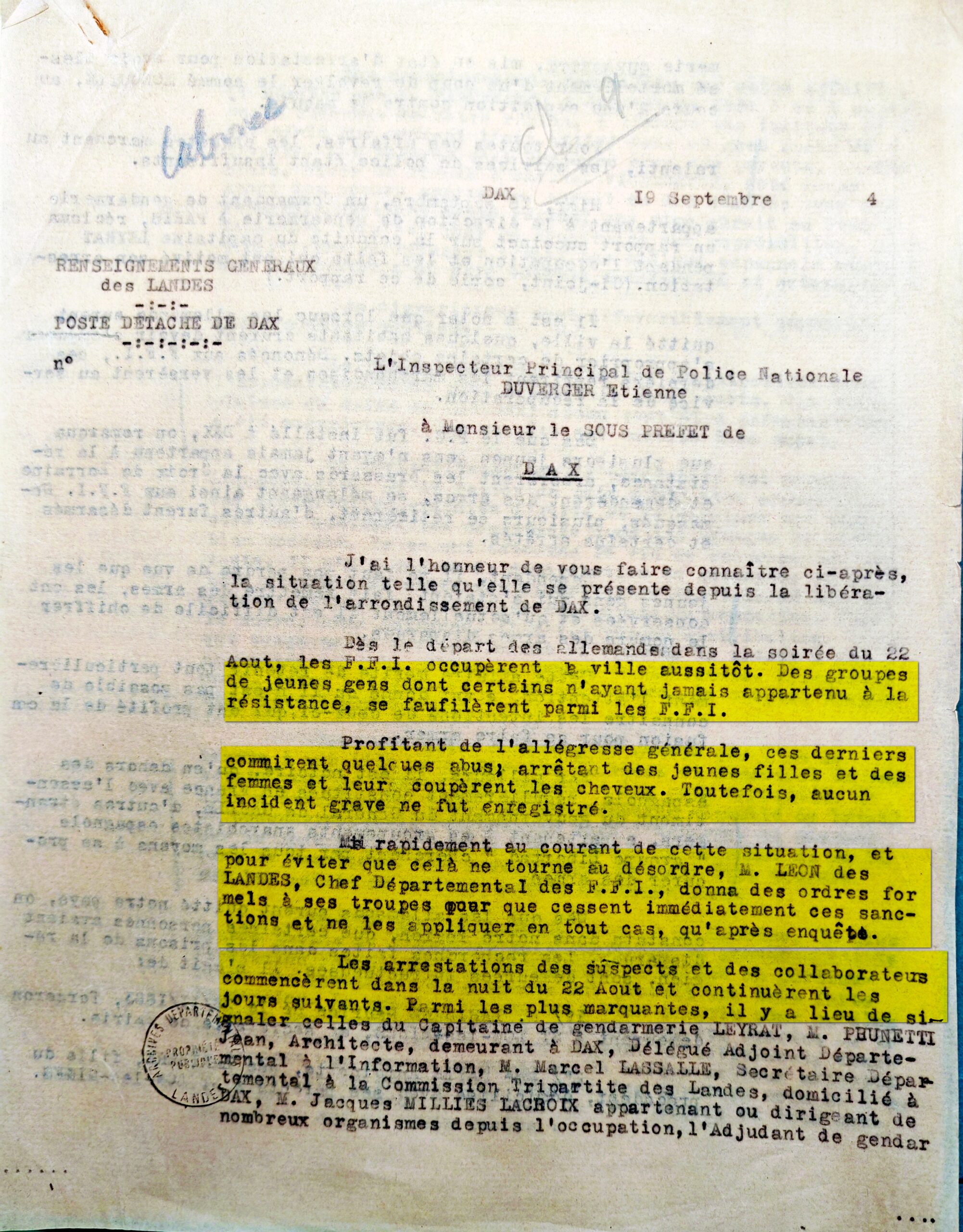

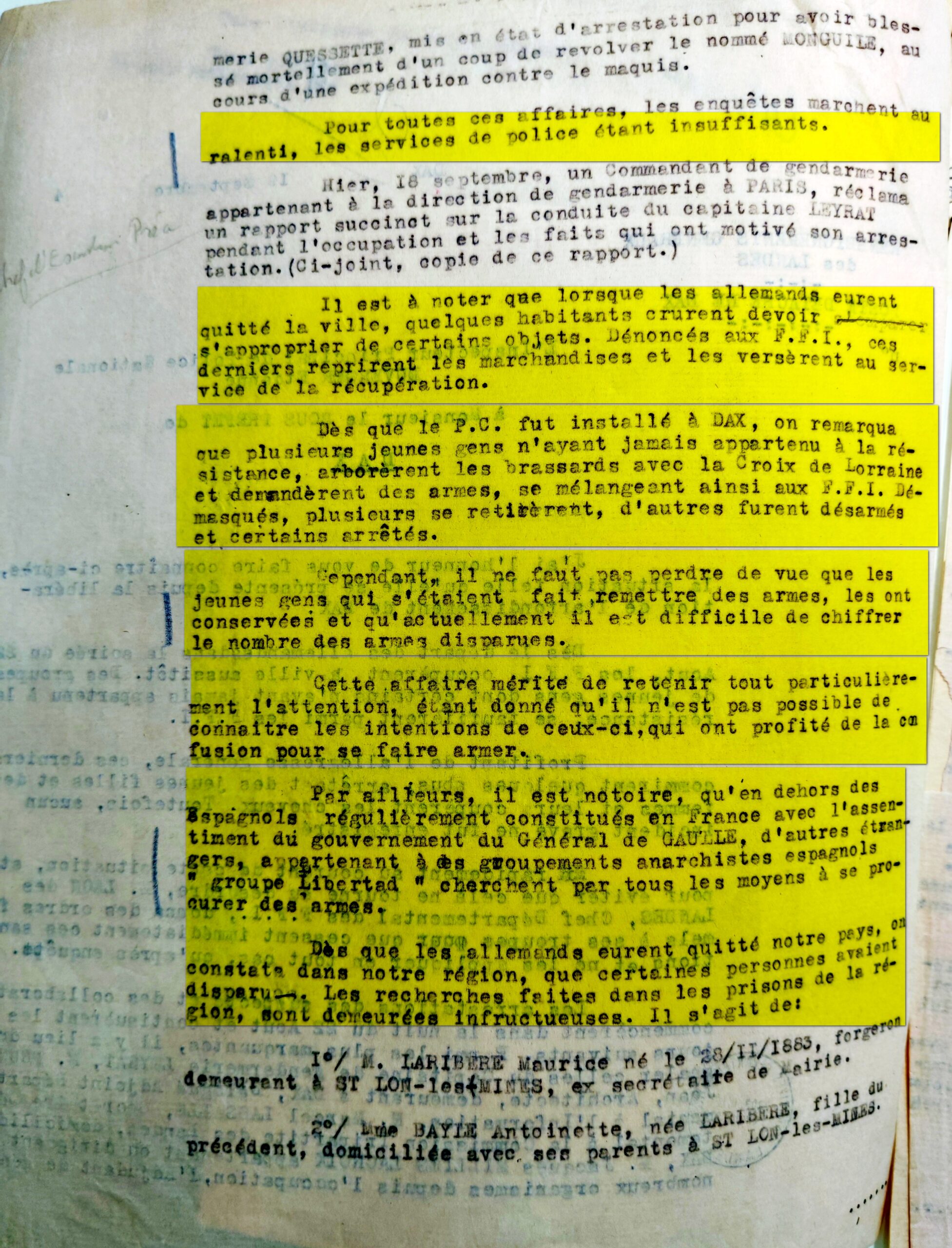

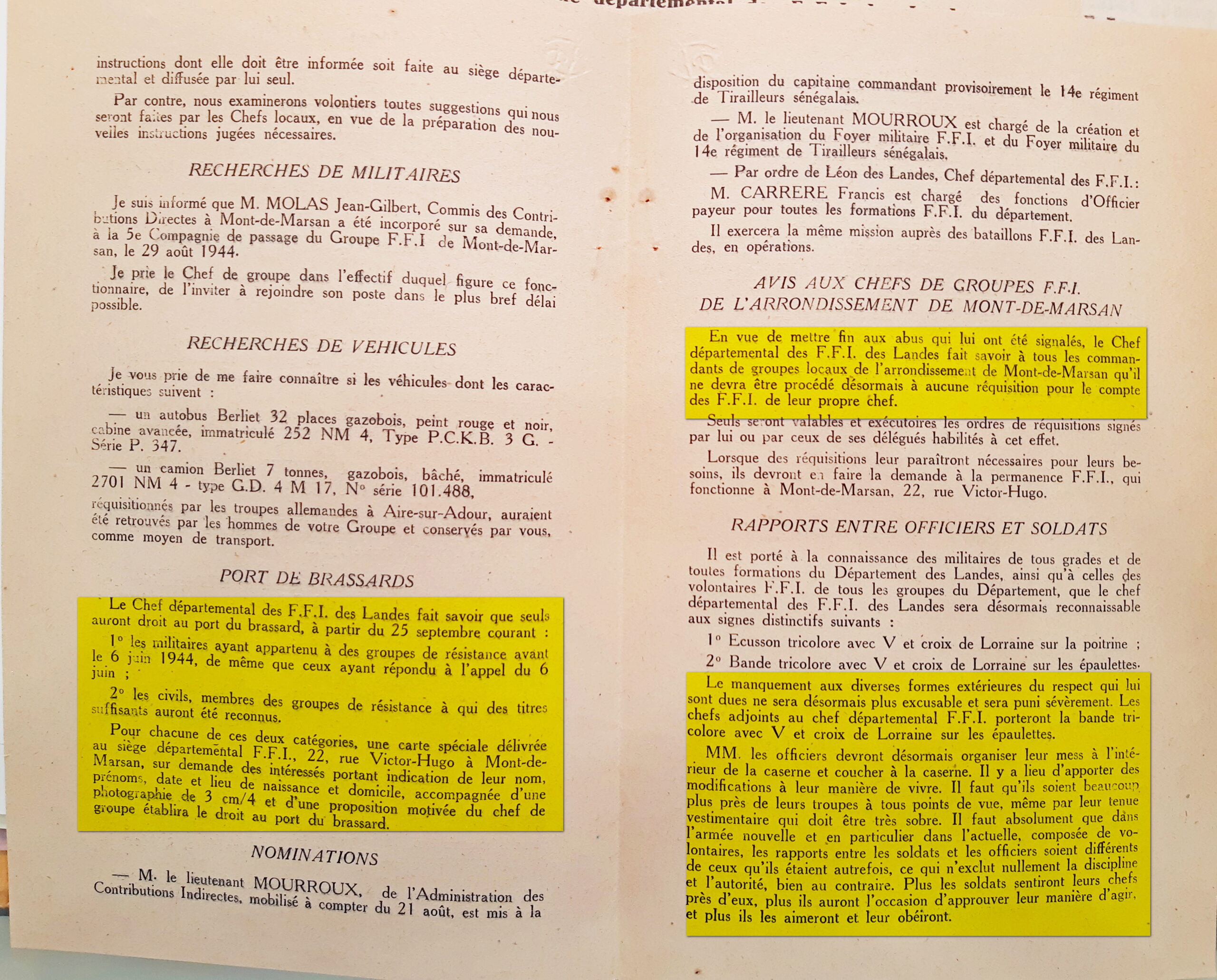

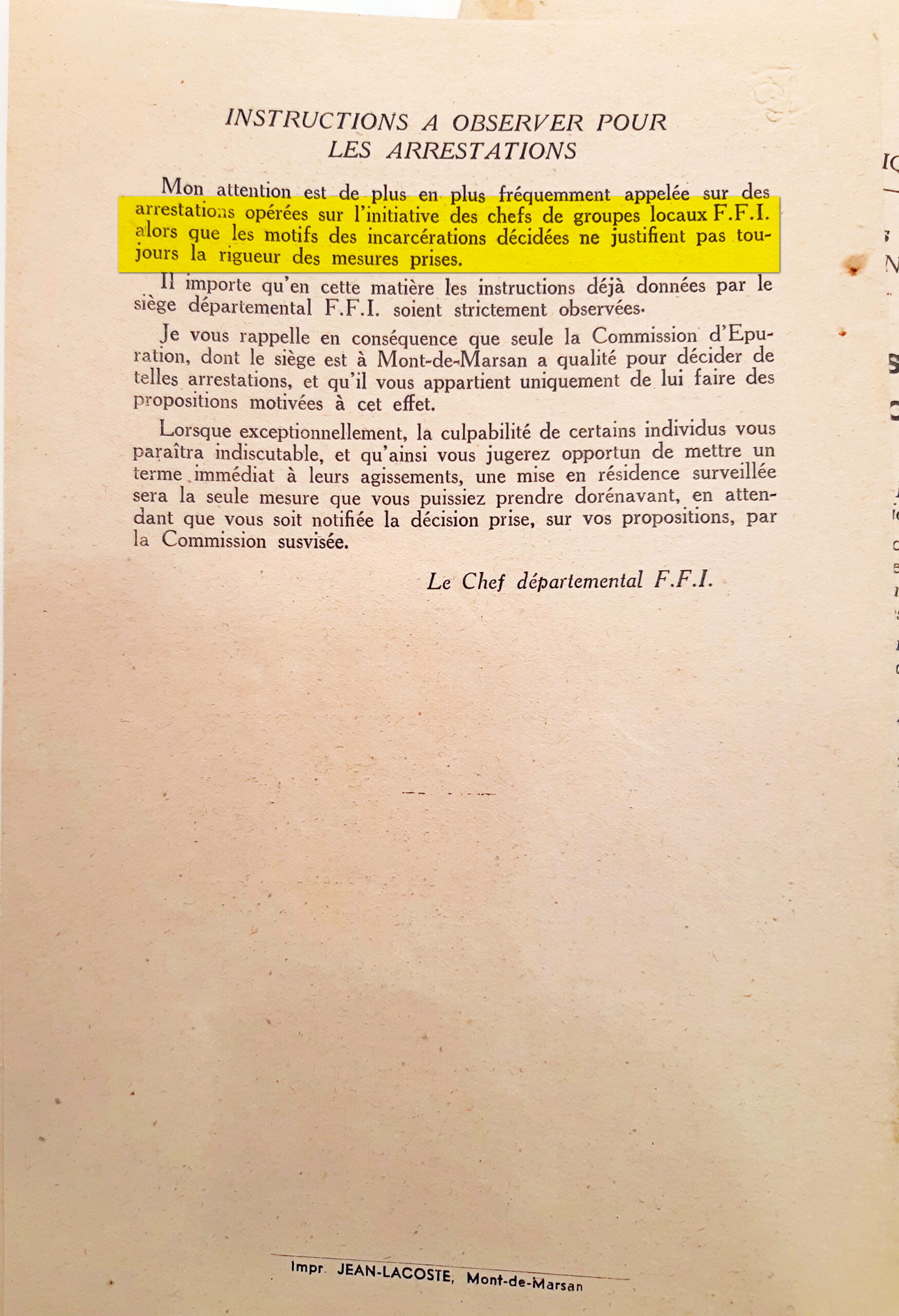

Il faut également lutter contre les débuts de l’épuration « sauvage », qui n’est pas exempte d’abus.

Ce sont au moins 35 exécutions sommaires qui se sont produites en juillet-août 1944, mais l’action conjuguée du CDL, du préfet et de Léon des Landes a permis un passage assez rapide, on le verra, à l’épuration légale.

Un processus complexe : rétablir la légitimité des autorités

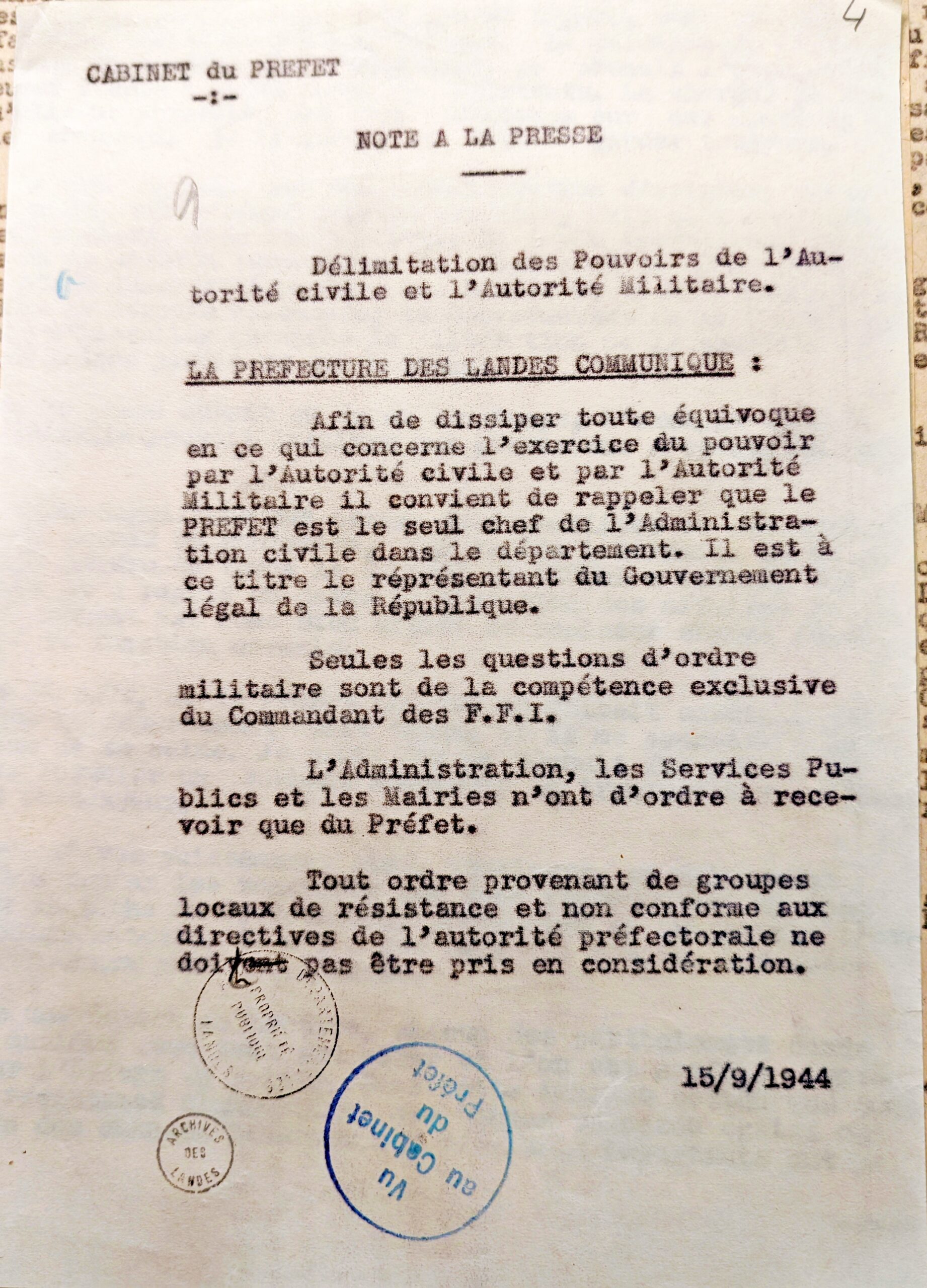

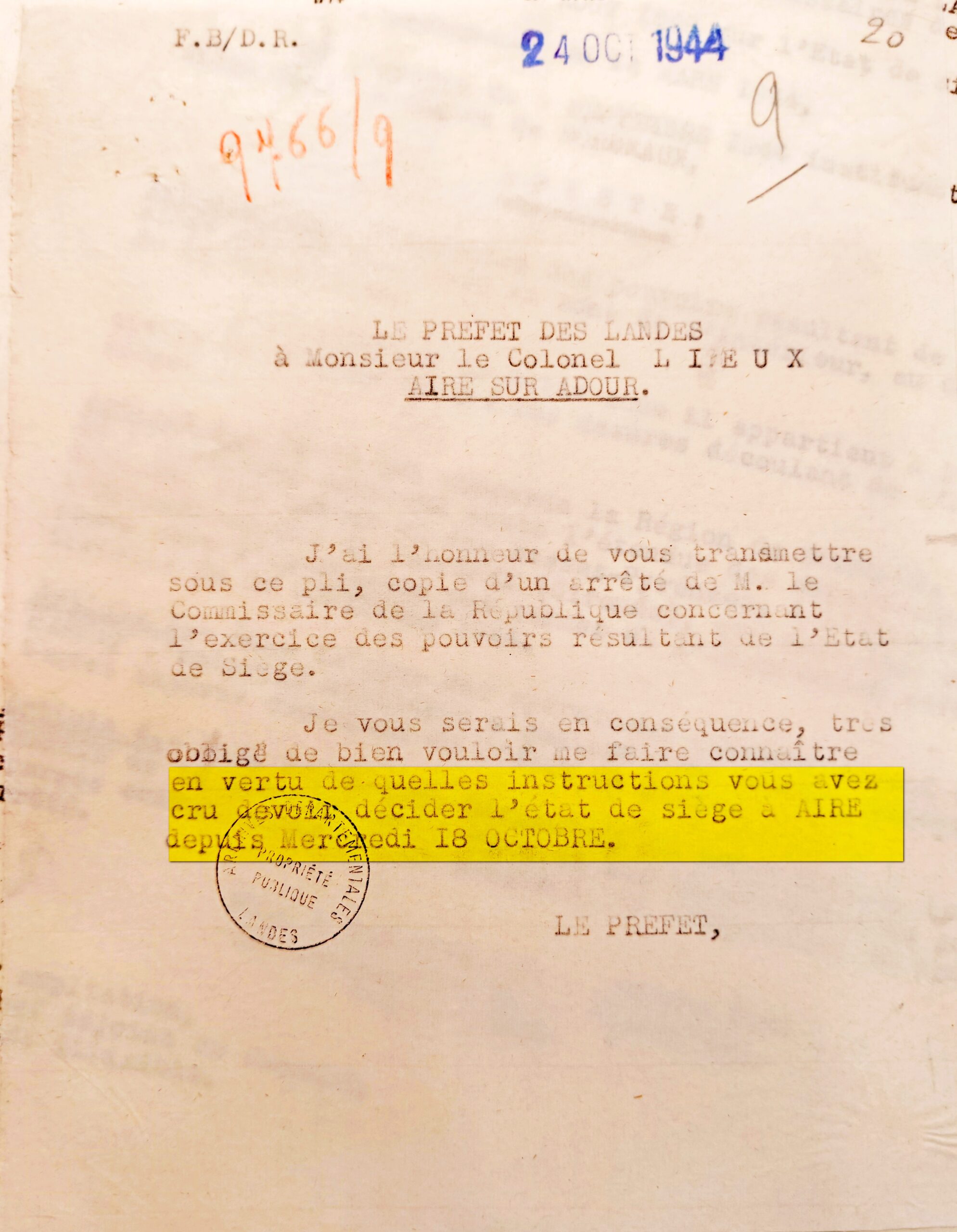

A la Libération, il y a une période de « flottement » dans l’exercice du pouvoir, partagé entre commissaire de la République (Bordeaux), préfet, Comité Départemental de Libération (puis Comités Cantonaux de Libération), Comités Locaux de Libération, autorités militaires, etc.

Le rétablissement de la République dans les Landes commence bien sûr par le remplacement des autorités mises en place par Vichy : préfet, sous-préfets, conseillers départementaux, maires et municipalités, etc.

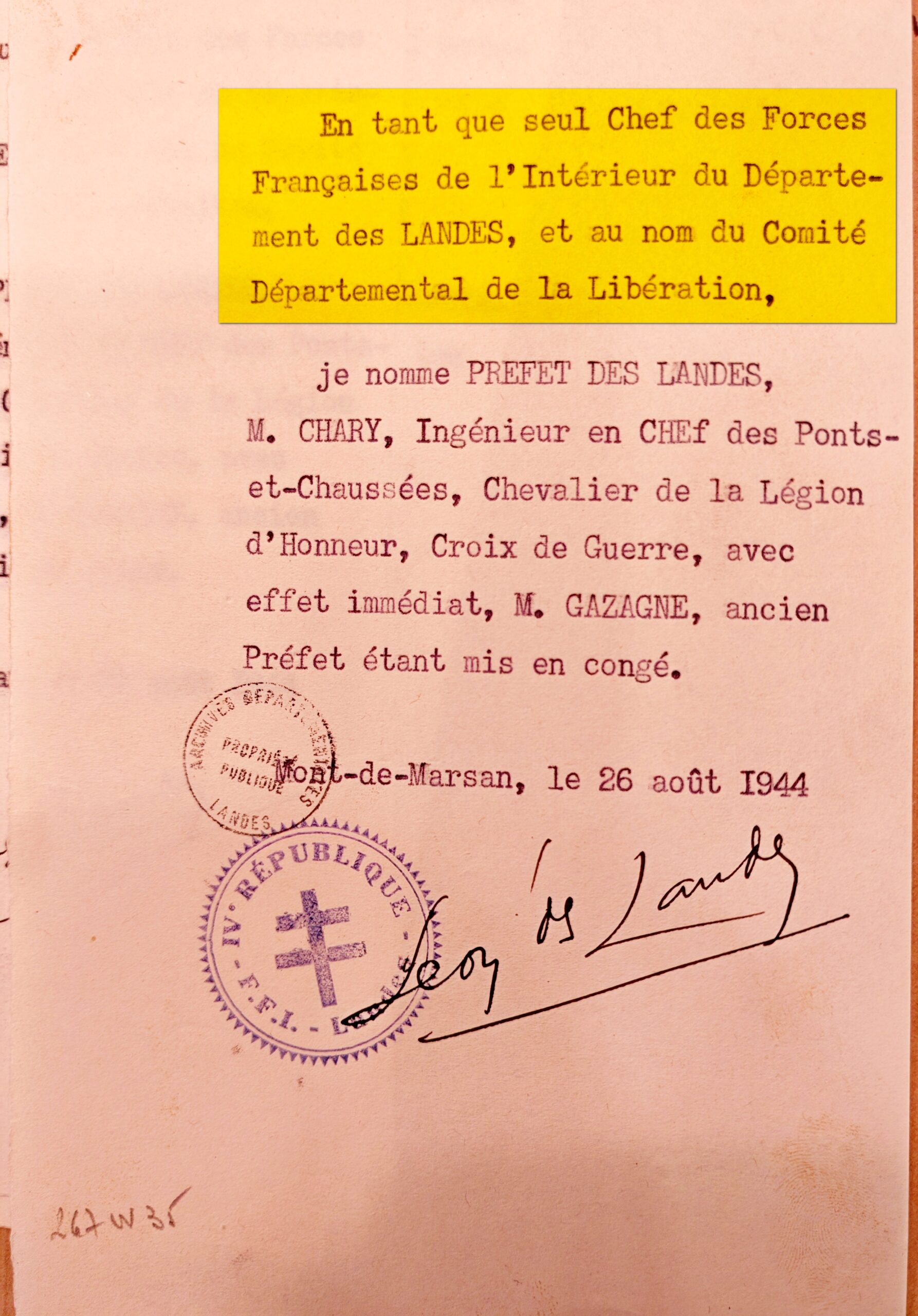

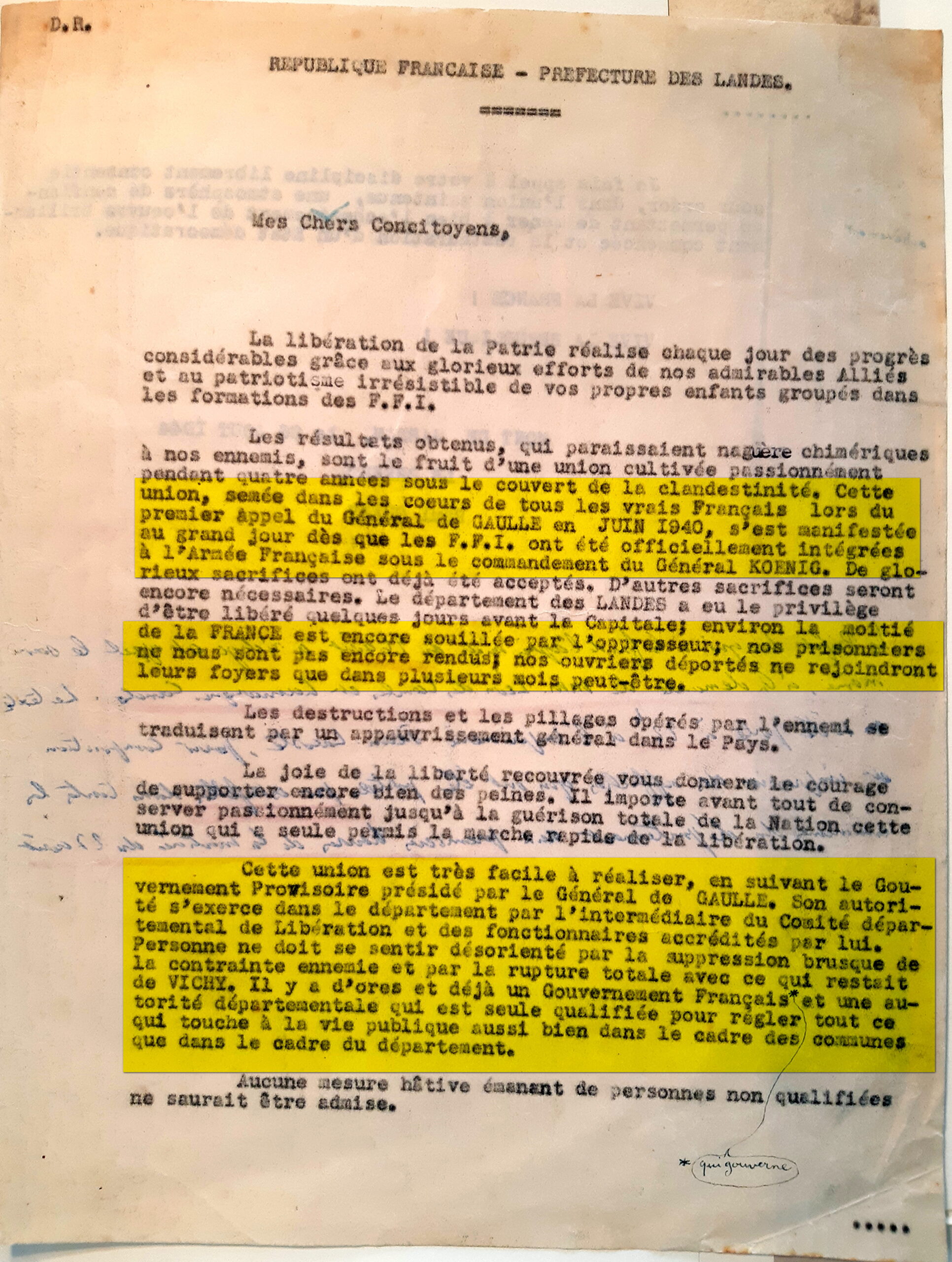

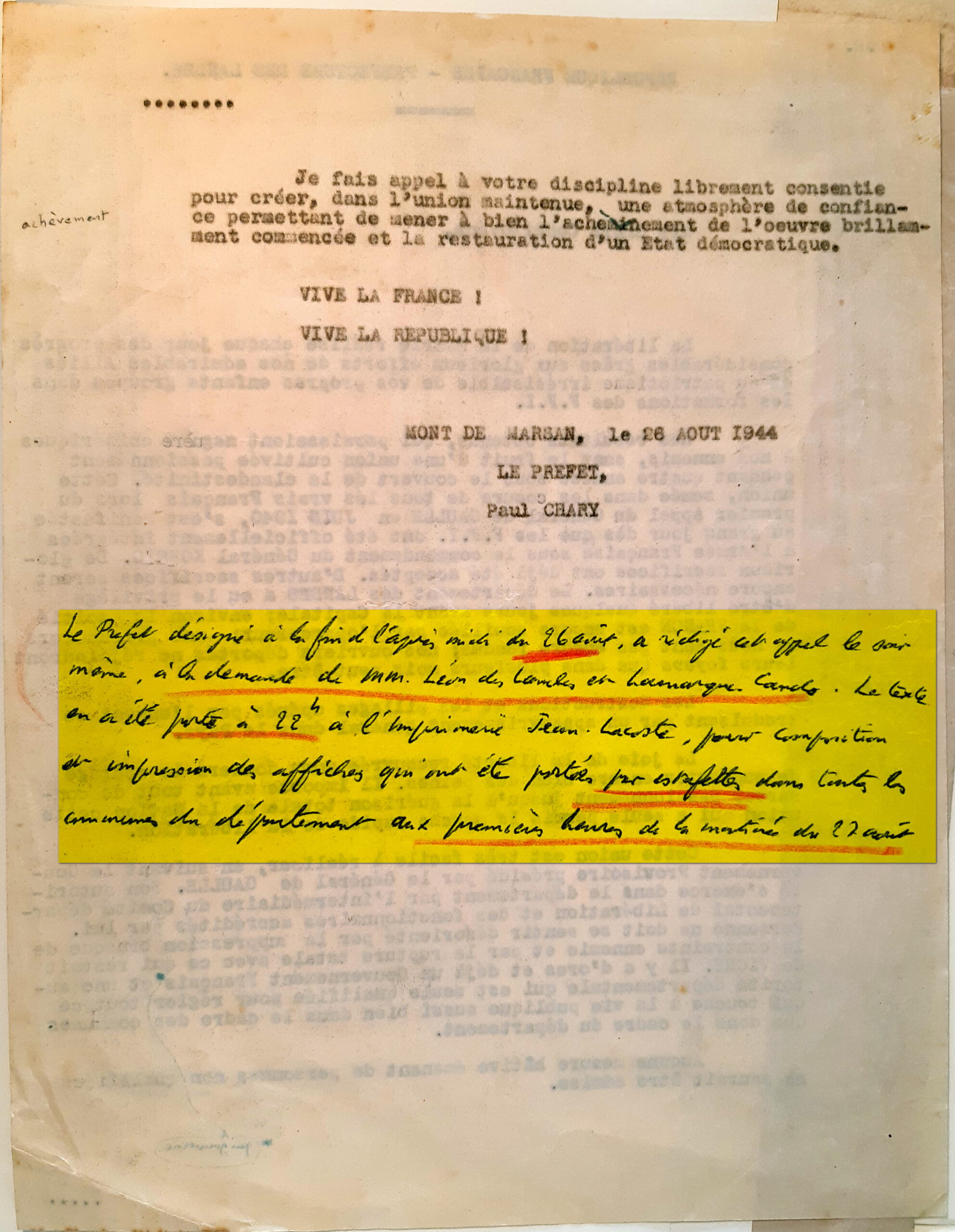

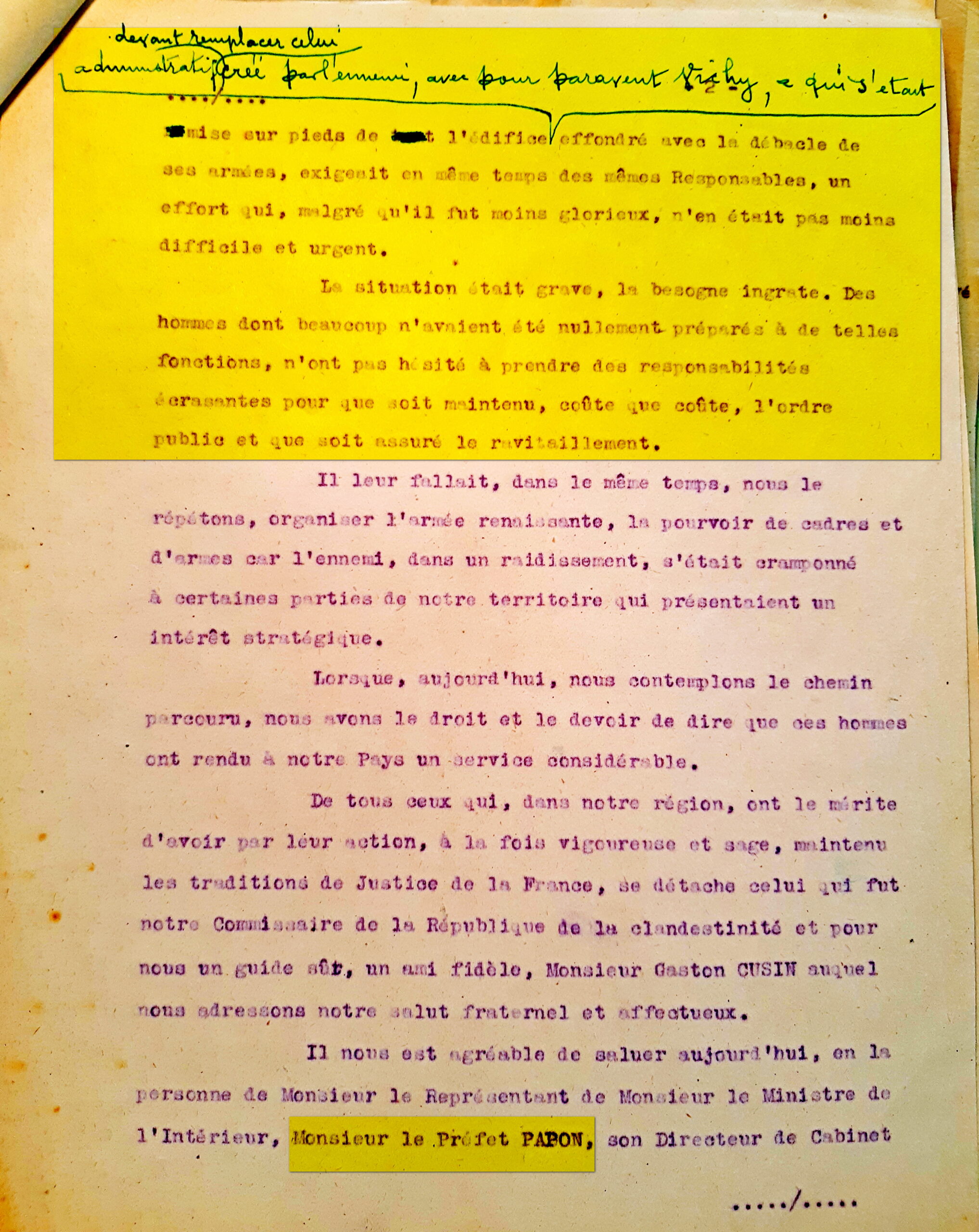

Le préfet de Vichy René Gazagne est maintenu à son poste par les Résistants pendant quelques jours, afin d’éviter une vacance du pouvoir préfectoral. Puis, malgré les indéniables services rendus à la Résistance, il est « mis en congé » (et non destitué), et remplacé par… Maurice Papon (nommé par le Commissaire de la République Gaston Cusin), tandis que la Résistance landaise soutient mordicus la candidature de Paul Chary (ingénieur des Ponts-et-Chaussées en chef des Landes et authentique résistant), qui est nommé le 26 au soir par le Comité départemental de Libération. Chary fait fonction de préfet jusqu’en novembre, date à laquelle il retourne alors aux Ponts-et-Chaussées, et est remplacé par le préfet « parisien » Phalempin… (On a donc Chary le préfet de la Résistance landaise, Papon le préfet de Bordeaux/Cusin/de Gaulle, Phalempin le préfet de la République).

Dans les Landes, c’est le Comité Départemental de Libération qui est aux commandes.

Le programme du Conseil national de la Résistance (CNR) avait prévu la création dans chaque département d’un CDL constitué à l’image du CNR, c’est-à-dire qu’il devait comprendre des représentants des mouvements de Résistance, des partis politiques qui avaient soutenu la Résistance et des syndicats. Le CDL doit incarner, dans le département, l’union de la Résistance réalisée au sommet par le général de Gaulle.

Les missions assignées au CDL sont :

– poursuivre la guerre, c’est la priorité, (ici sans objet puisque le département est libéré)

– s’emparer du pouvoir civil et remplacer les autorités de Vichy en attendant la nomination d’un nouveau préfet,

– assurer la reprise de la vie économique et sociale du département.

Le CDL qui se réunit le 26 août 1944 à la préfecture à Mont-de-Marsan comprend dix membres : Charles Lamarque-Cando (président), représente la SFIO (résistant aussi), Vital Gilbert, le PC (et les FTP), un représentant du parti radical-socialiste, un de la CGT. « Léon des Landes » et 5 autres membres (dont une femme) sont issus des diverses organisations de Résistance.

Il est prévu d’élargir rapidement la composition du comité à 18 membres.

En réalité, le nombre des membres du comité ne cesse d’augmenter (jusqu’à 28 membres) car il s’ouvre à d’autres sensibilités de la Résistance : OCM, démocrates populaires, prisonniers, démocrates-chrétiens, Confédération Paysanne…

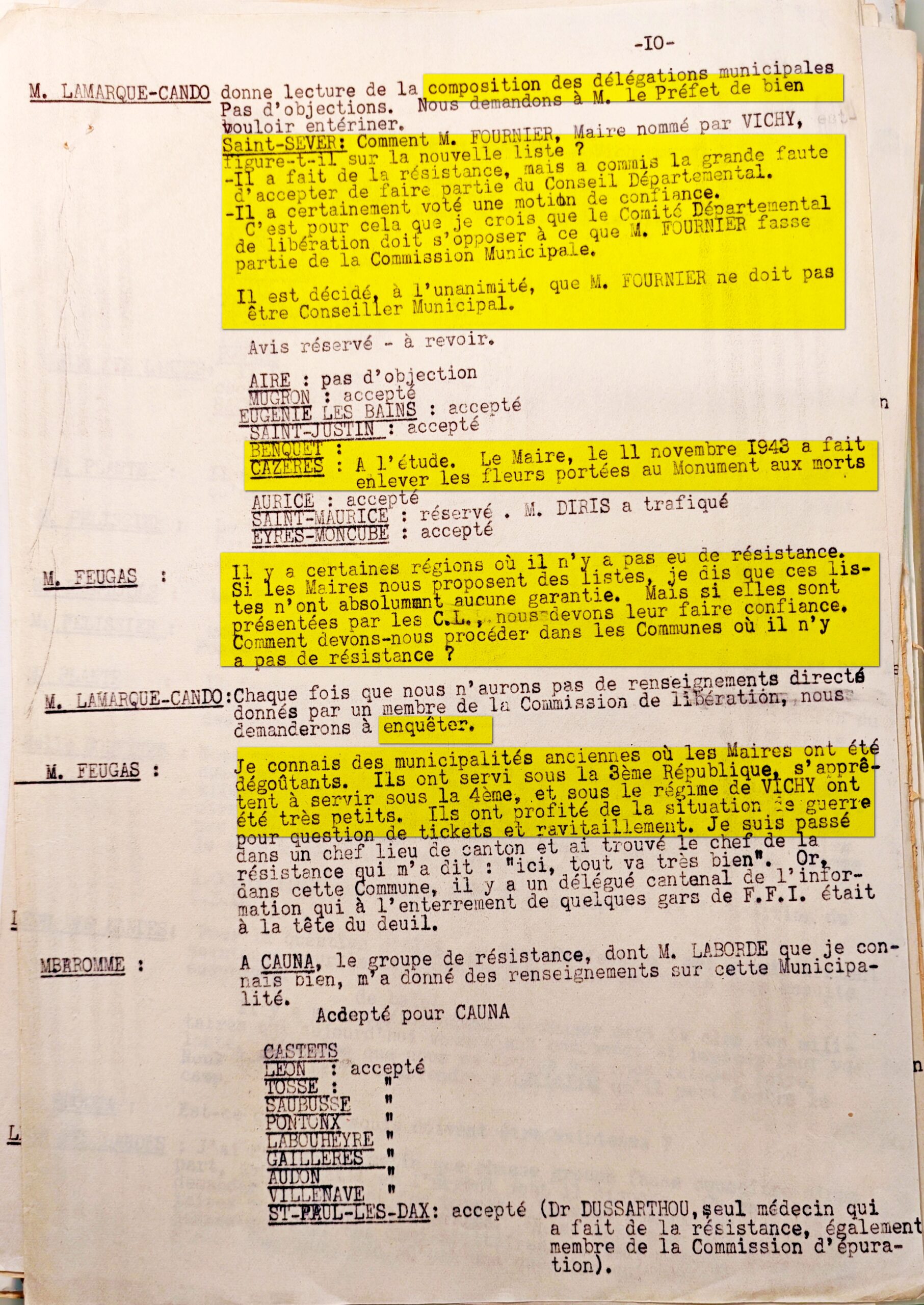

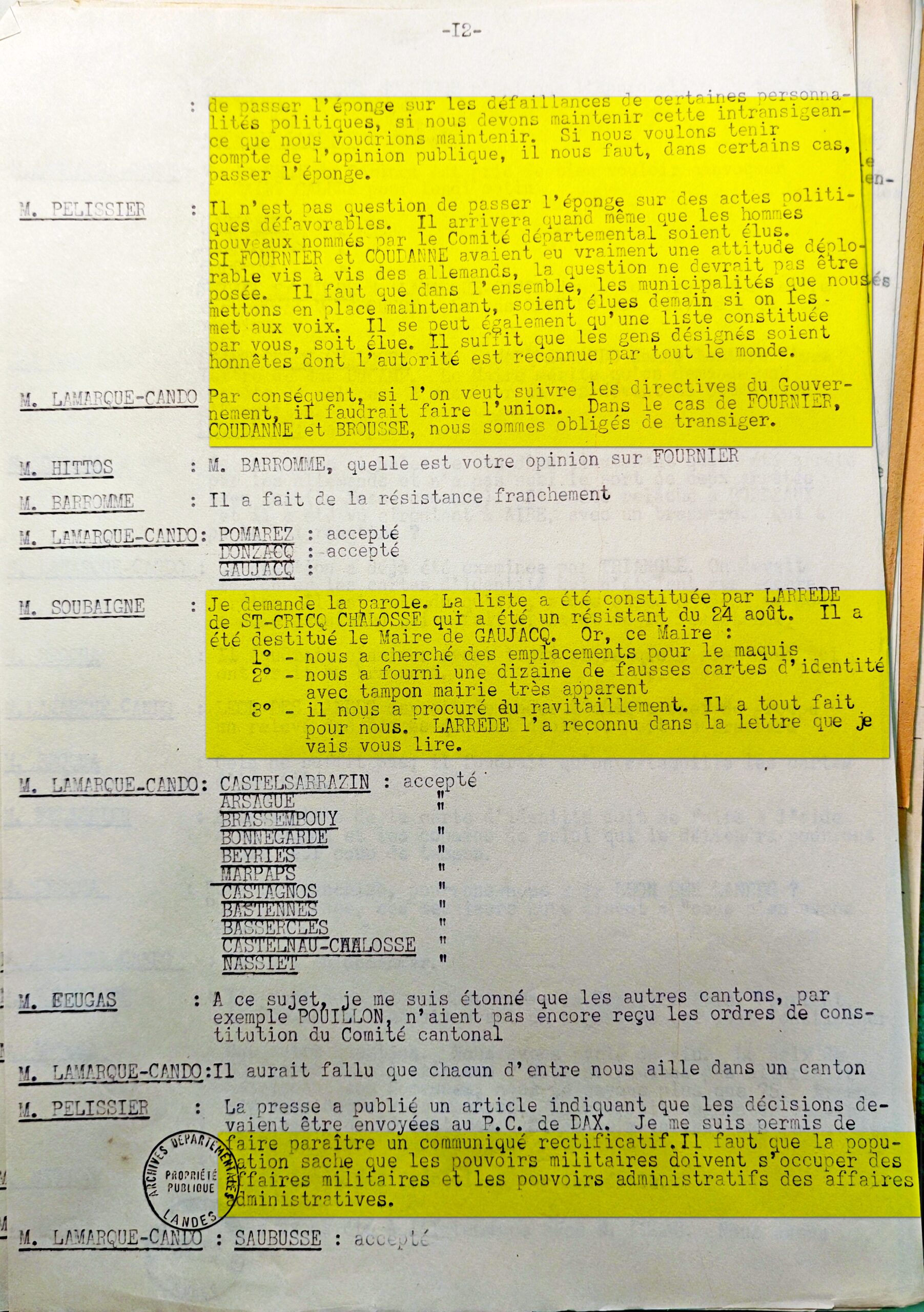

Le CDL s’attaque au rétablissement des autorités municipales, proposant municipalités et maires à la nomination par le préfet, sur la base des conseillers municipaux de 1939.

L’élaboration des listes est néanmoins compliquée.

A Mont-de-Marsan, le maire de l’Occupation est remplacé par Marcel David, censeur du lycée Victor Duruy, et, avec le nouveau préfet Paul Chary, ils se présentent à la population, au balcon de la mairie.

La déclaration du nouveau maire donne une idée de l’imbrication et de la hiérarchie des pouvoirs locaux : « Une nouvelle municipalité vient d’être installée à l’hôtel de ville. Il importe de souligner son caractère spécial : choisie par le Comité Local de résistance [Mont-de-Marsan], elle a reçu l’agrément du Comité Départemental de Libération, de M. le préfet des Landes et de M. le Commissaire de la République […]. Dénués de toute ambition personnelle, nous partirons dès que notre tâche sera accomplie, dès que les élections seront rendues possibles, dès que les agitations dues à la guerre seront suffisamment atténuées » (il sera maire de Mont-de-Marsan jusqu’en décembre 1946, et député jusqu’en 1958).

Les membres du CDL travaillent en commissions, créées au fur et à mesure que les besoins s’en font sentir :

– Epuration

– Ravitaillement

– Presse

– Finances

– Militaire

Les commissions travaillent toute la journée du jeudi et rendent compte de leur activité, le jeudi soir en séance plénière.

Le CDL effectue dans les mois qui suivent la Libération un travail considérable en ce qui concerne notamment l’épuration et le ravitaillement.

Il intervient sur tous les problèmes de la vie politique, économique et sociale du département par l’intermédiaire de ses membres présents dans chacun des organismes participant au redressement de la situation dans les Landes.

On peut constater que le CDL n’a jamais contesté l’autorité du gouvernement et a travaillé de pair avec les préfets qui étaient d’autant plus respectés qu’ils étaient issus de la Résistance.

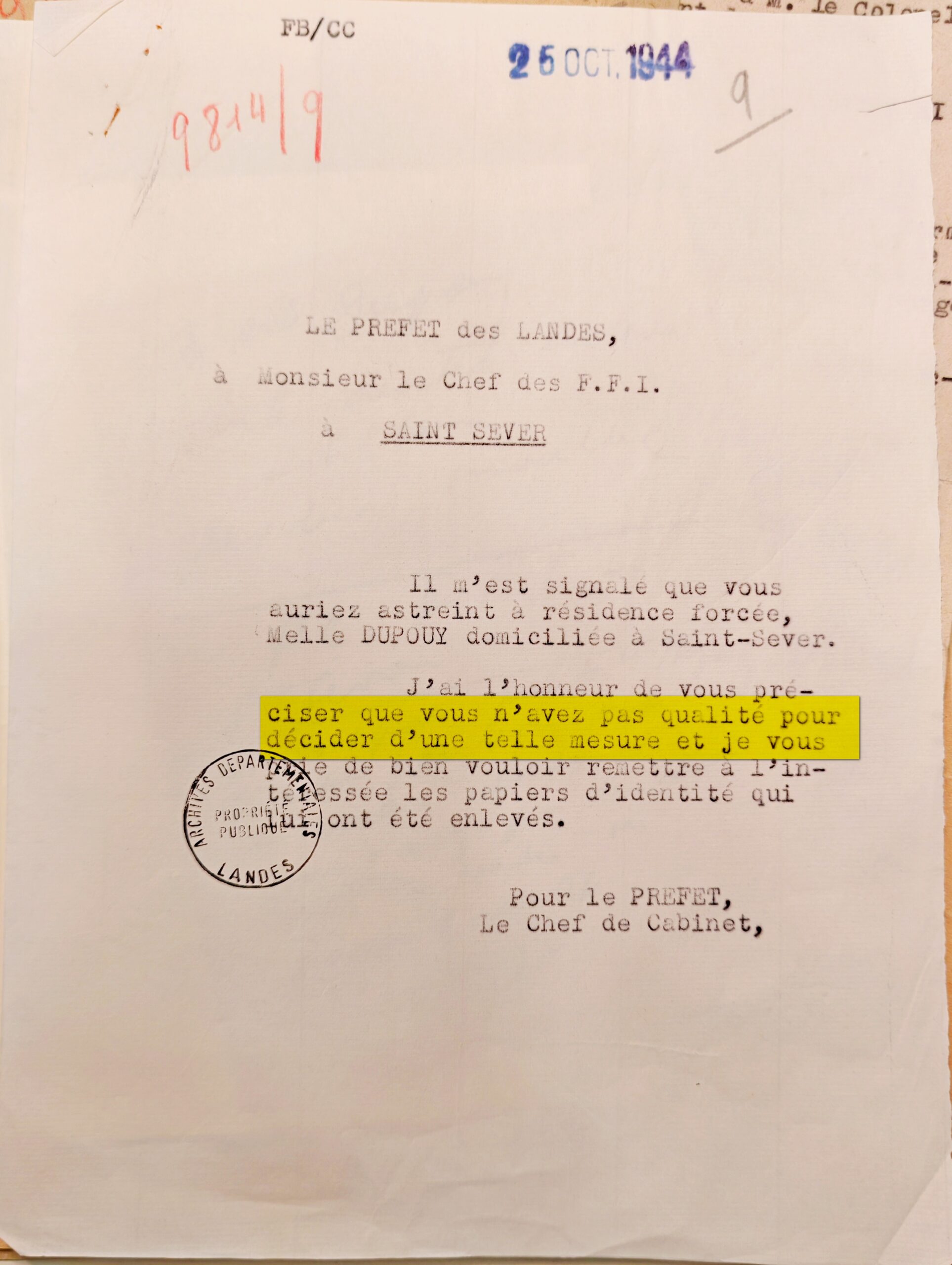

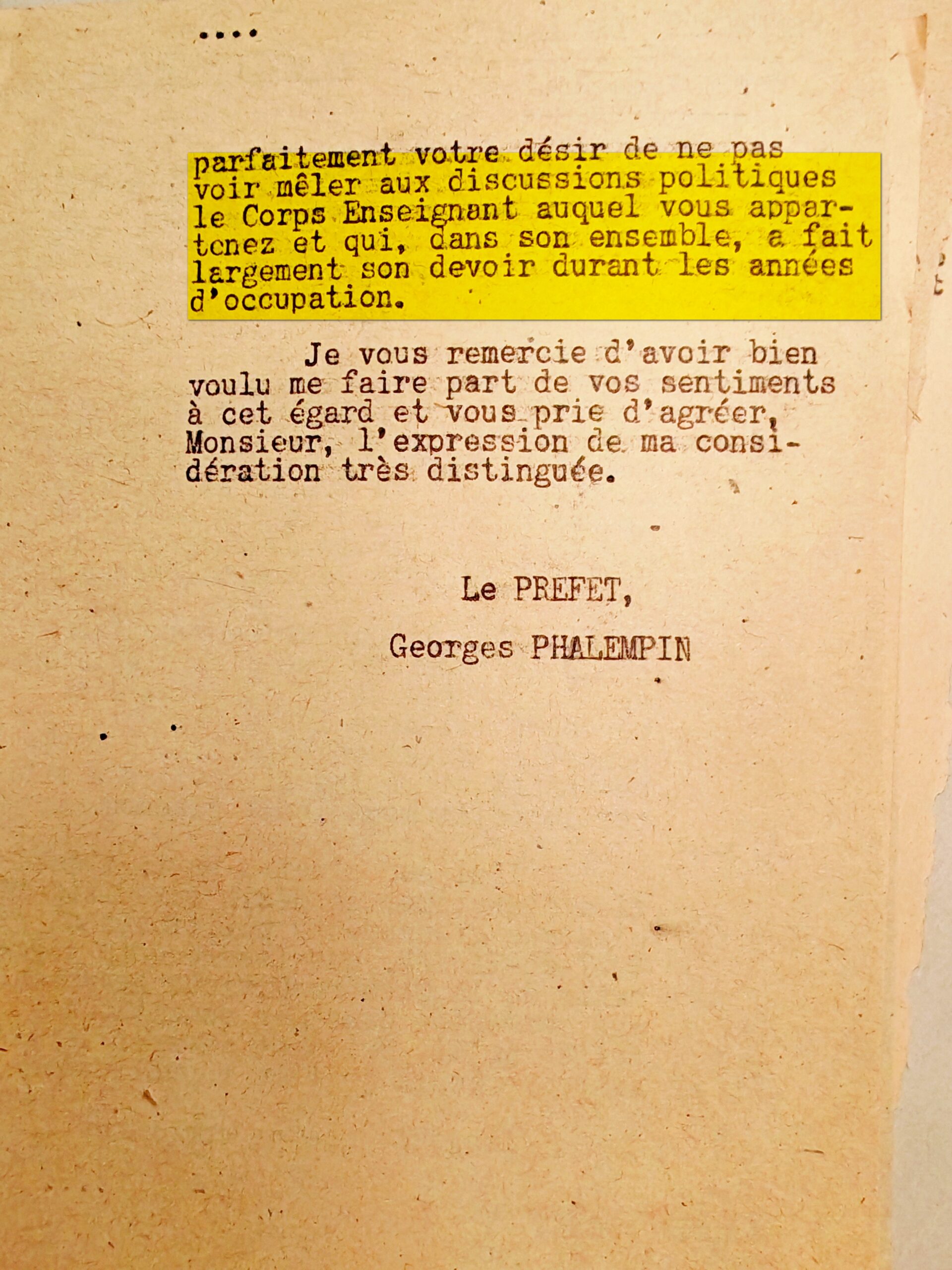

Les préfets ont cependant parfois dû rappeler quelles étaient leurs prérogatives :

Sans remettre en cause la prééminence du préfet, le CDL a agi comme un groupe de pression représentant les intérêts de la Résistance : il a collaboré loyalement mais a voulu être entendu sur tous les problèmes pour, en règle générale, pousser à une politique plus radicale.

Le bilan du CDL est jugé positif par la population landaise, comme en témoignent les résultats des élections de 1945. Aux municipales de mars, sur 233 communes, 225 listes patronnées par le CDL sont élues. Aux élections cantonales de septembre, plusieurs membres du CDL sont élus conseillers généraux : Charles Lamarque-Cando, président du CDL devient président du conseil général puis est élu député des Landes aux législatives d’octobre 1945.

A partir du deuxième semestre 1945, le rôle du CDL décline au fur et à mesure que se remettent en place les institutions de la République.

Les frustrations de l’épuration

L’épuration occupe une place importante dans la documentation conservée aux Archives, et ceci traduit la forte attente de la population en ce qui concerne le châtiment des « traitres », des « mauvais français » (ou « mauvaises françaises »).

Les femmes tondues dans les Landes

Comme dans l’ensemble du pays, des femmes ont été tondues dans les Landes à la Libération. Ces opérations, plus ou moins mises en scène, sont considérées par les historiens comme participant à une forme d’expiation de la honte et de la souillure de l’Occupation ressentie par presque tous par le châtiment de certaines.

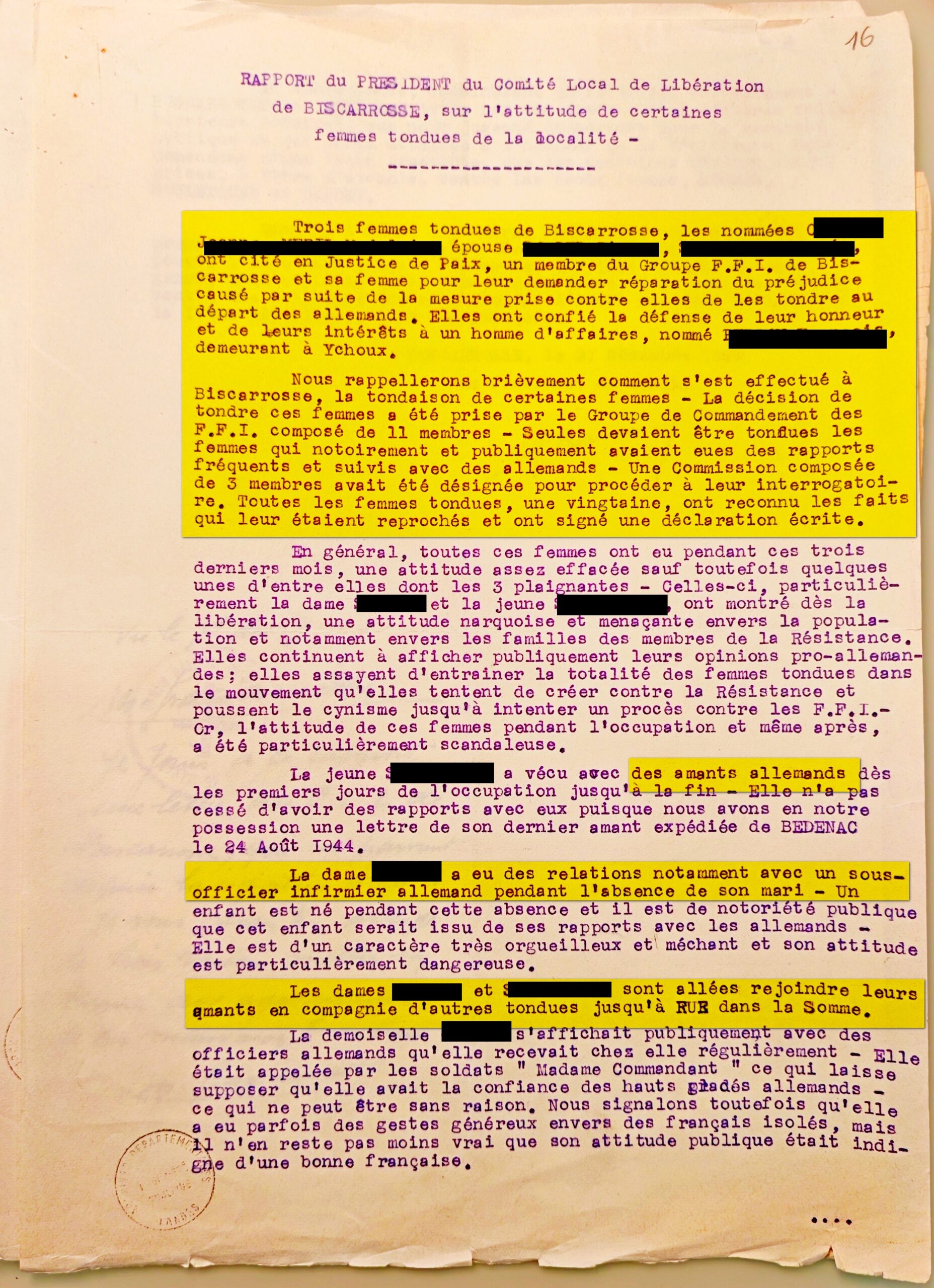

Les accusations les plus fréquentes portées contre les femmes tondues relèvent de la « collaboration horizontale ». A Biscarrosse, une vingtaine de femmes ont été tondues car elles avaient eu « notoirement et publiquement des rapports fréquents et suivis avec les Allemands ».

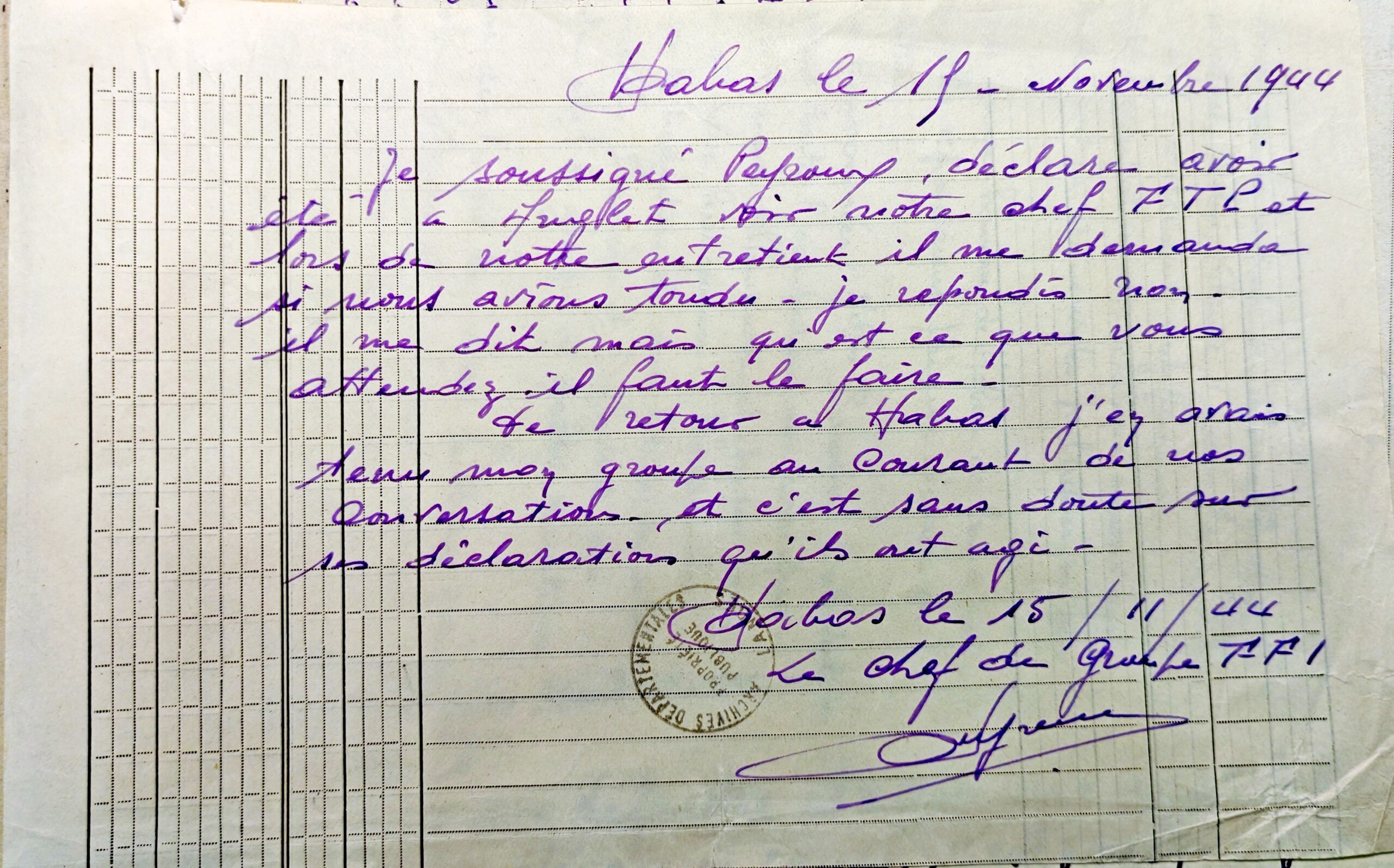

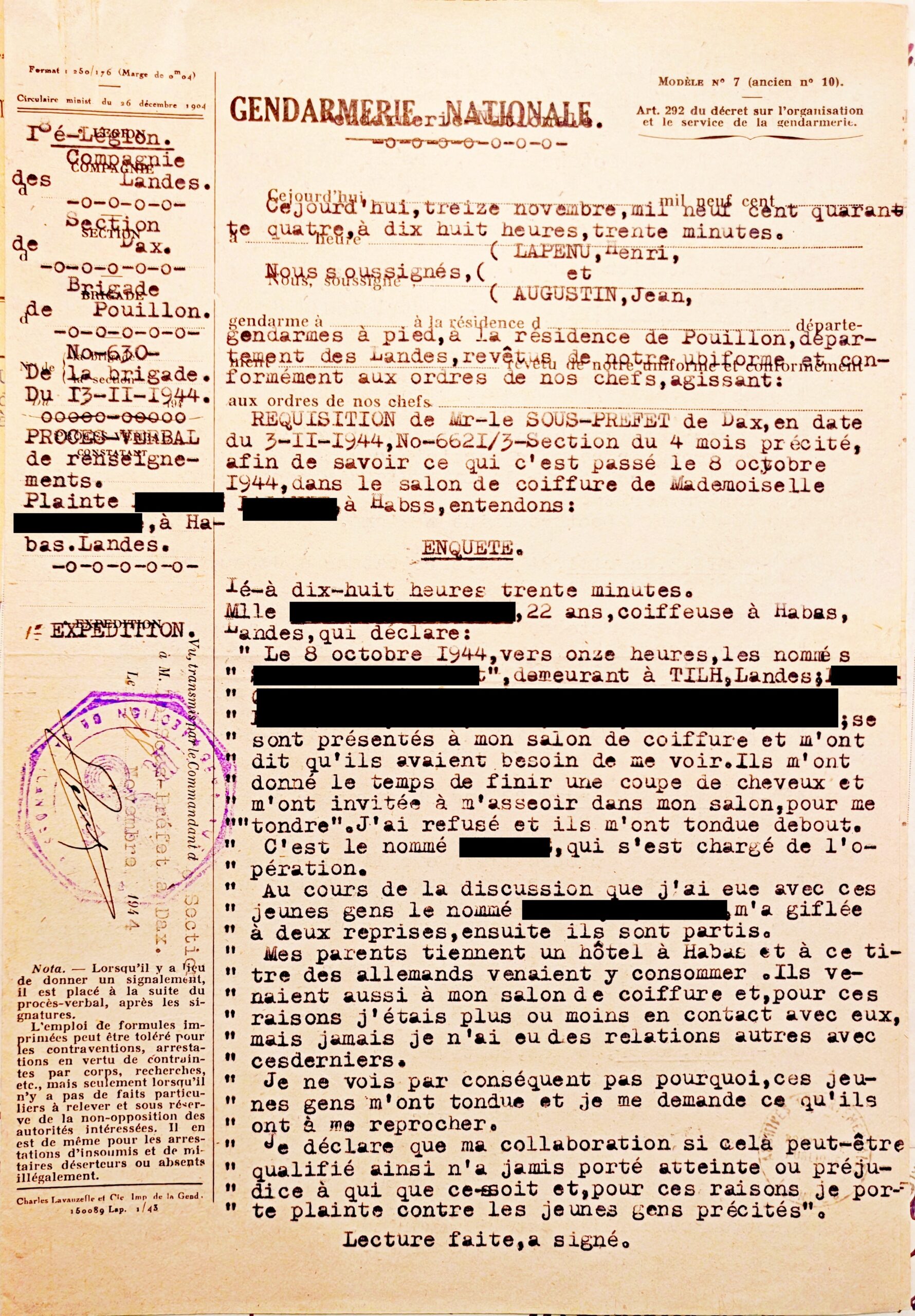

Les tondeurs sont le plus souvent des résistants. Ces résistants tondeurs estiment être dans leur bon droit ; ainsi dans l’enquête de gendarmerie qui suit la tonte de sept femmes à Habas, les six accusés concluent avec à peu près la même formule » Je trouve que le fait d’avoir tondu cette jeune fille est bien mérité « .

Le président de la Commission d’Epuration Vital Gilbert (communiste) qui est aussi vice-président du CDL évoque à plusieurs reprises le sujet. Le 16 mars 1945, il déclare :

Nous avons tondu bêtement les petites misérables qui ne le méritaient pas, mais nous avons sauvé les grandes putains. Les femmes du monde qui se sont vendues, livrées à l’ennemi, celles-là ont encore leurs cheveux et ce sont elles qui actuellement paradent devant nous.

Si la grande majorité de ces femmes cherchent à se faire oublier, quelques-unes portent plainte. Mais les pressions sont telles qu’elles se désistent. Il y a tout de même eu des sanctions puisqu’en juin 1945 des résistants qui avaient tondu des femmes d’Hossegor ont été condamnés à 200 francs d’amende.

Au total, on constate qu’il y a peu d’épuration « sauvage » dans les Landes (en tout cas moins qu’ailleurs), grâce à l’action énergique des chefs de la Résistance locale (en particulier Léon des Landes).

On va passer d’une épuration « spontanée », extralégale, à une épuration encadrée (par le CDL), et enfin légale (cours de Justice, etc.)

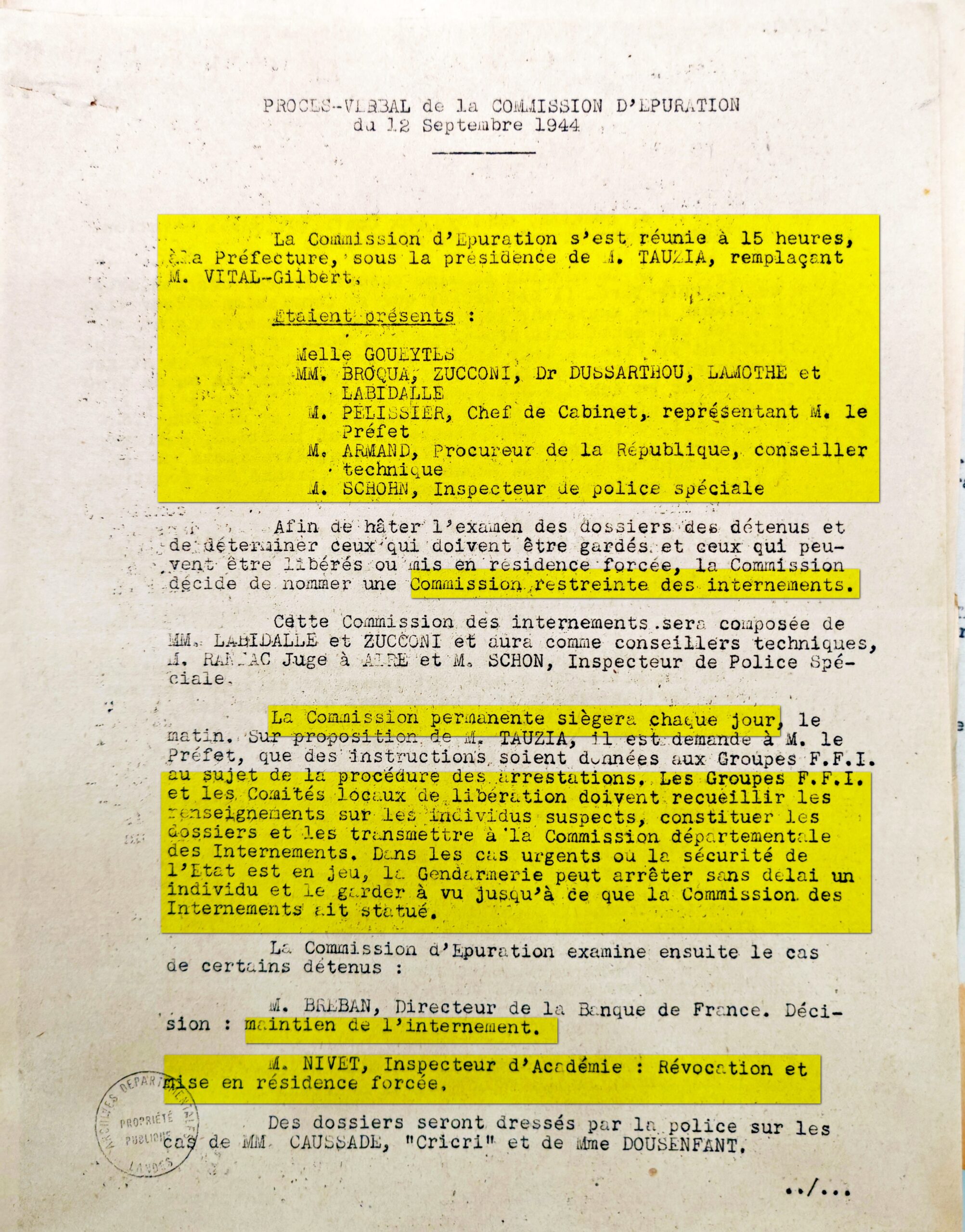

Dès la Libération, les groupes de résistants ont procédé à de nombreuses arrestations. L’épuration a commencé sous les auspices des comités de Libération (CDL, CCL, CLL) et des groupements de la Résistance. Elle a été poursuivie sous l’impulsion de la Commission d’épuration, des pouvoirs publics et de la Commission de confiscation des profits illicites.

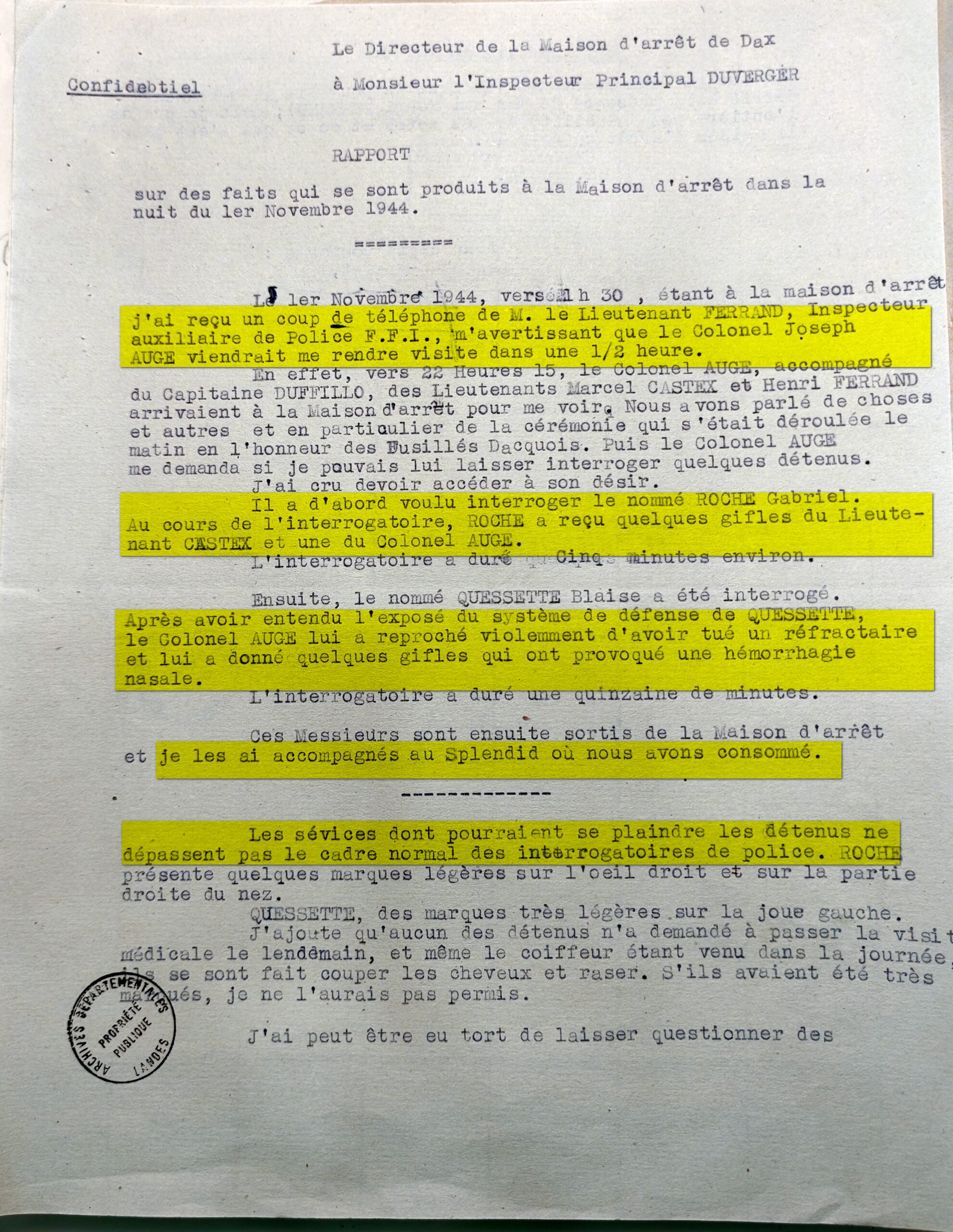

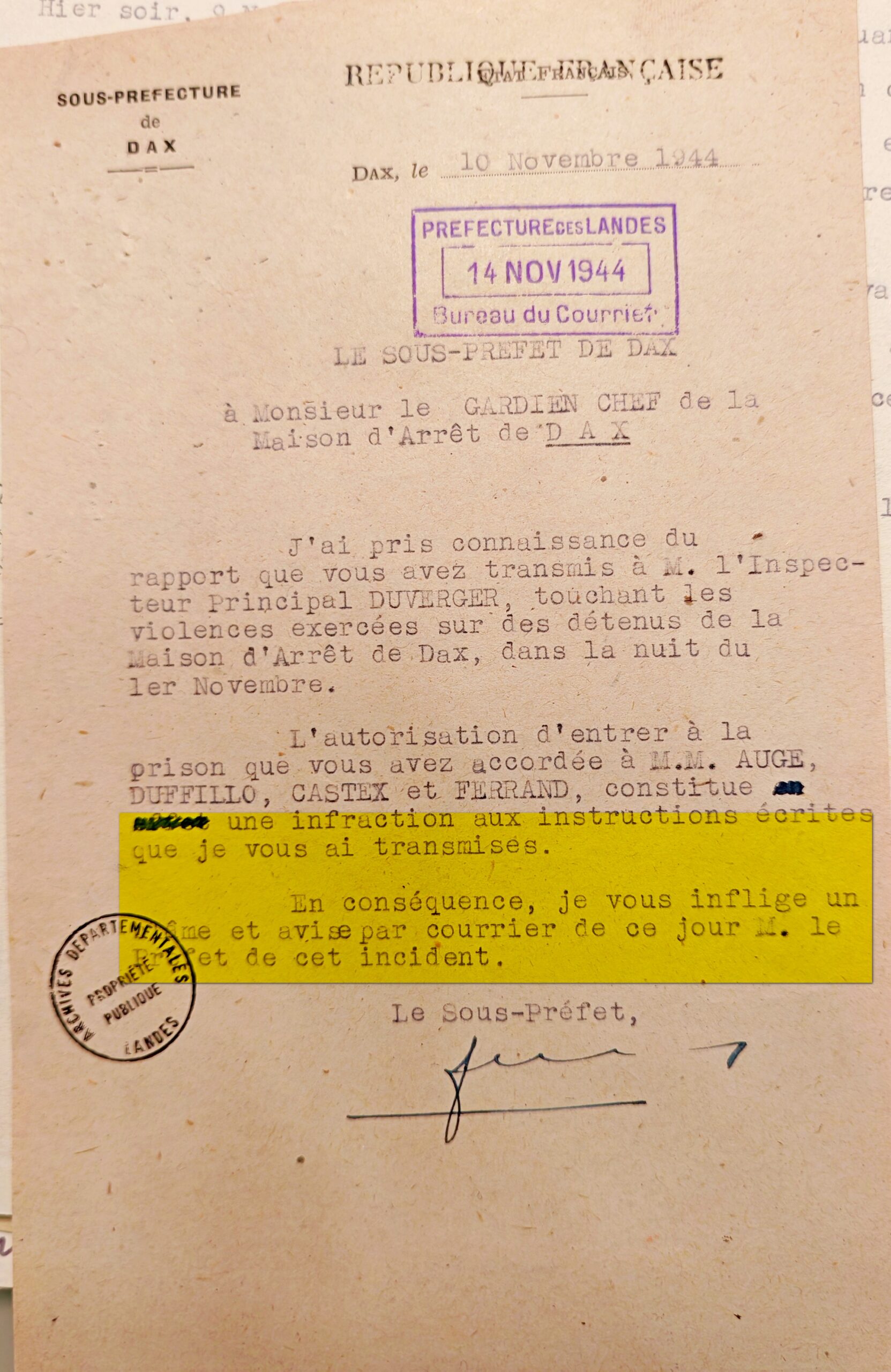

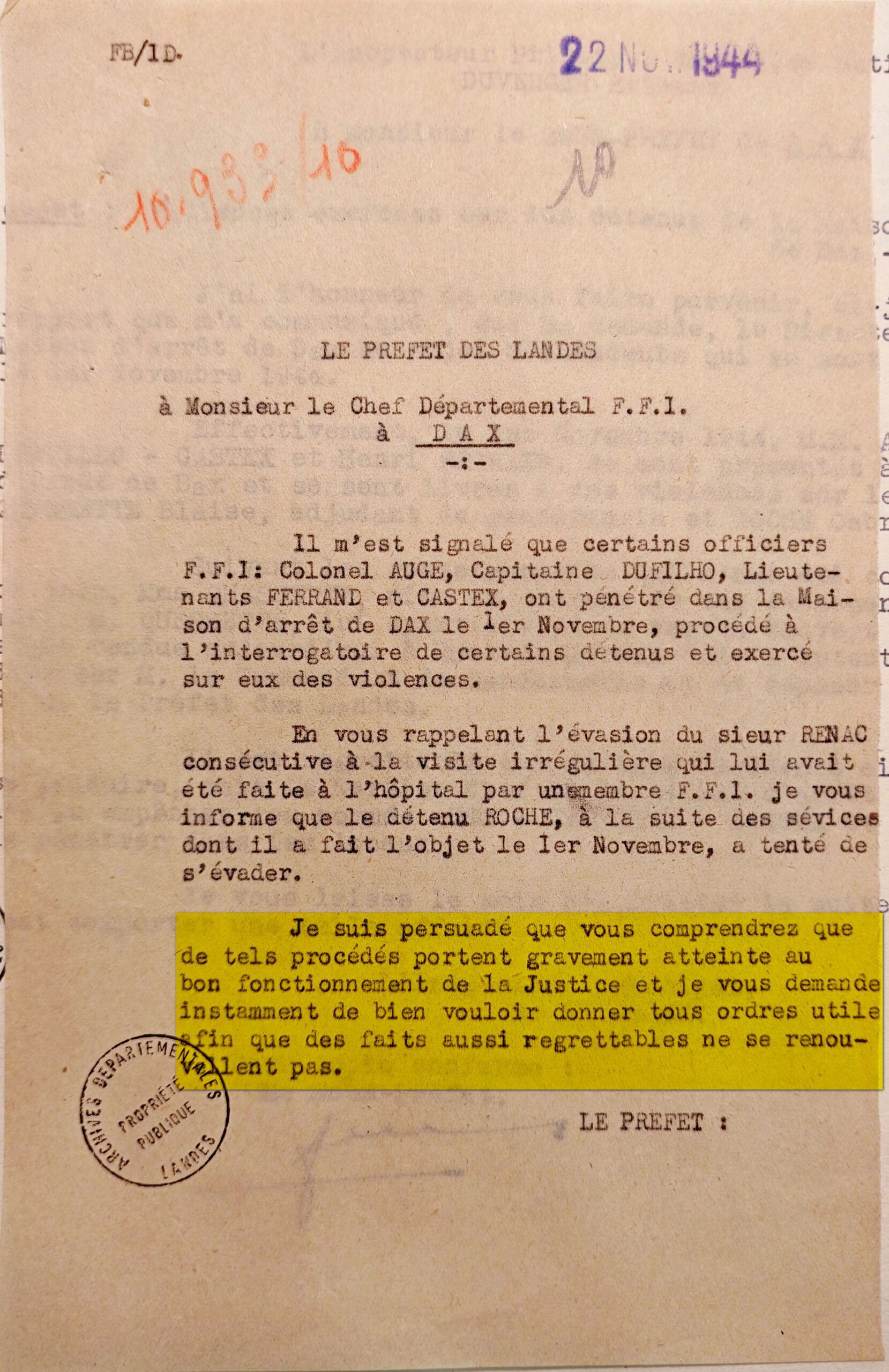

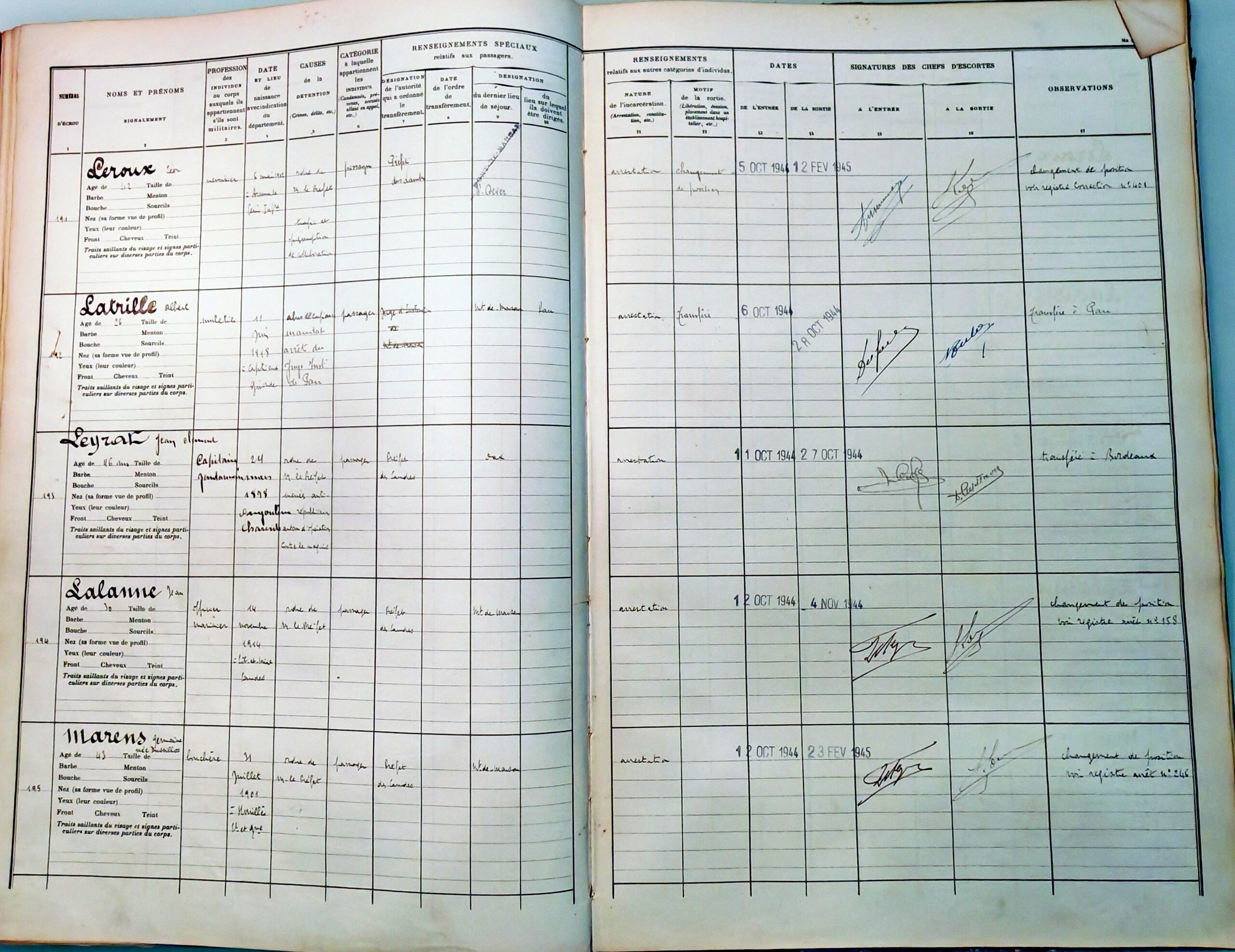

Lors du premier mois, l’instruction des dossiers et les arrestations ont été confiées au service des Renseignements généraux, secondés par la police FFI composée d’éléments souvent inexpérimentés (voir ci-dessous l’incident survenu à la prison de Dax).

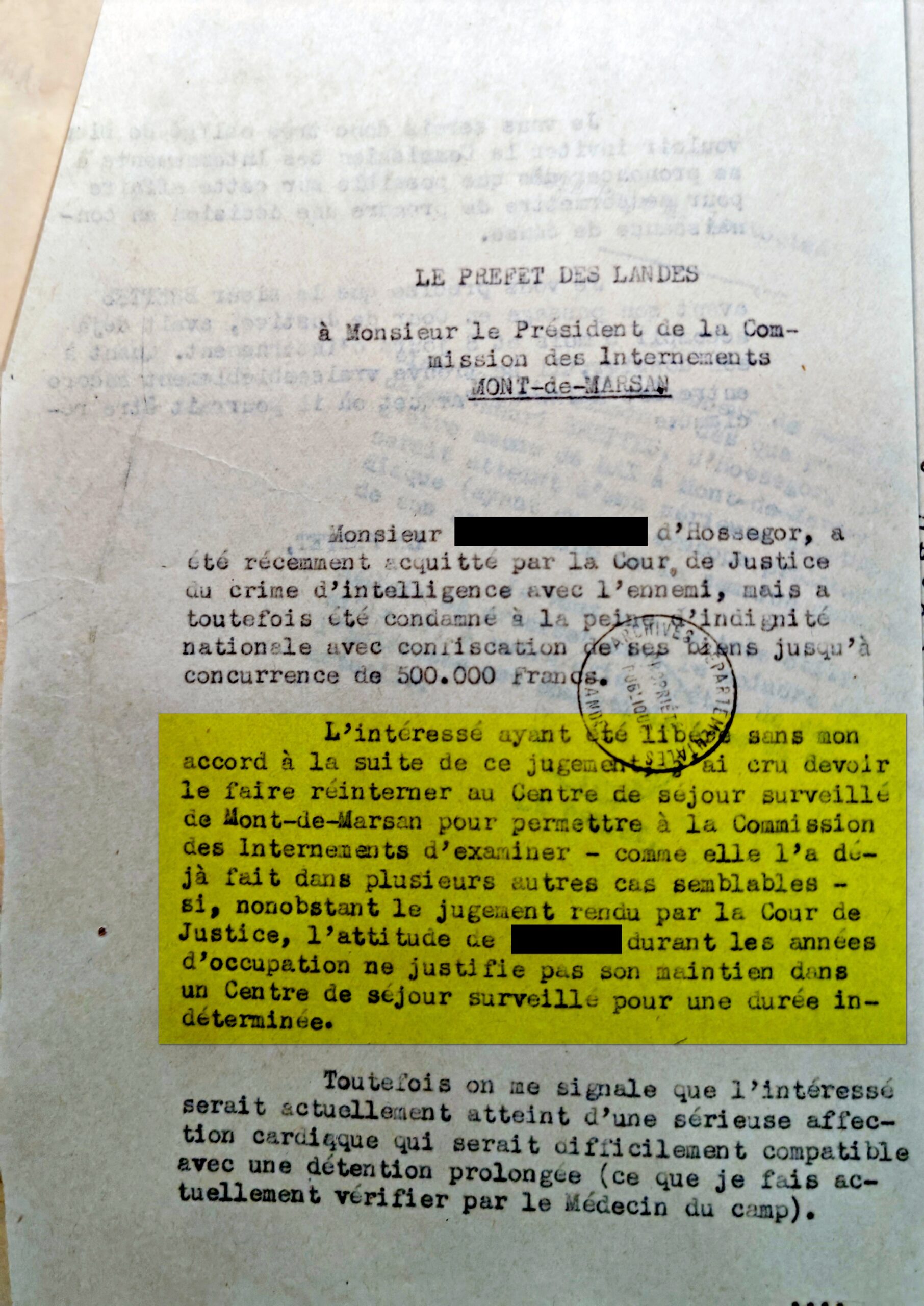

La commission départementale d’épuration fonctionne à Mont-de-Marsan dès début septembre 1944. Elle comprend des membres du CDL, le chef de cabinet du Préfet, le Procureur de la République (« conseiller technique ») et un inspecteur de la police spéciale. La commission examine les dossiers, propose des sanctions puis transmet les dossiers aux différents organismes compétents : le Préfet, la police pour enquête, les différentes juridictions, la Commission des internements, la Commission de confiscation des profits illicites…

Les premiers internements, décidés par le préfet (Gazagne donc), sur proposition du CDL, ont lieu dès le 21 août, jour de la Libération de Mont-de-Marsan (à la prison, puis transfert à « Villeneuve » le même jour). On compte 20 internements le 21, au total plus de 80 jusqu’à la fin du mois d’août.

Un Centre de Séjour Surveillé (CSS) est créé pour recevoir les personnes internées qui purgent une peine mineure ou qui sont en attente d’un jugement. Au lycée d’abord, puis à partir de la fin novembre, au nouveau centre de Rigole, route de Bayonne.

La garde du camp est, au début assurée par des tirailleurs sénégalais, auparavant détenus par les Allemands.

Le nombre d’internés culmine le 15 décembre 1944 avec 318 détenus mais chaque jour il est procédé à l’élargissement de ceux qui ont purgé leur peine et leur nombre va diminuer rapidement.

Ce sont 602 personnes qui ont été internées au CSS entre la Libération et sa fermeture définitive le 29 juin 1945.

Bilan : plus de 1300 suspectés, mais la moitié des affaires classées. Sur le reste, 1/3 internés (de 15 jours à 1 an), 1/6e astreintes à résidence dans leur commune, ou à 50 km, ou hors du département. Le reste des dossiers est transmis au Parquet ou à la gendarmerie pour complément d’enquête, ou les prévenus sont en fuite. 1/10e des dossiers sont transmis à la Commission des profits illicites (commerçants, négociants, etc.).

Les juridictions

Le Tribunal Militaire de Bordeaux siège à partir du 22 septembre. Il est compétent pour juger les Français engagés militairement aux côtés des Allemands et les militaires allemands jugés pour crime de guerre.

Trois personnes internées au CSS de Mont-de-Marsan ont été mises à la disposition de la justice militaire (membres de la LVF et de la Waffen SS).

La Cour de Justice départementale est l’instrument essentiel de l’épuration. Elle est composée d’un magistrat et de quatre jurés résistants.

La Cour de Justice est chargée de juger les « faits de collaboration et les activités antinationales » dans le cadre de l’ordonnance du 26 juin 1944.

Bilan octobre 1944-juin 1945 : 80 accusés. 17 condamnations à mort (dont 10 par contumace). Un seul condamné est exécuté, Frédéric Hauss, traducteur de la Gestapo accusé de trahison ; il est fusillé le 6 février 1944 par des militaires volontaires (ex-FFI) sur un terrain attenant au camp d’aviation de Mont-de-Marsan. 8 condamnations aux travaux forcés à perpétuité, 10 aux travaux forcés à temps, 30 peines de prison, 10 personnes relaxées. Pour certains, confiscation totale ou partielle des biens, dégradation nationale, interdiction de séjour dans le département ou amende.

La Chambre Civique quant à elle prononce des peines d’indignité nationale pour les individus qui ont « aidé l’Allemagne, porté atteinte à l’unité de la nation, à la liberté et à l’égalité des Français, méconnu l’idéal et l’intérêt national et négligé leur devoir ». Mais aussi ceux qui ont participé à un organisme de collaboration tels que la Milice, le SOL, et ceux qui ont adhéré aux partis de la collaboration (PPF, parti franciste, MSR). La dégradation nationale a été conçue pour exclure de la Nation les personnes qui s’en étaient montrées indignes : il s’agit donc d’une justice politique et non d’une justice pénale.

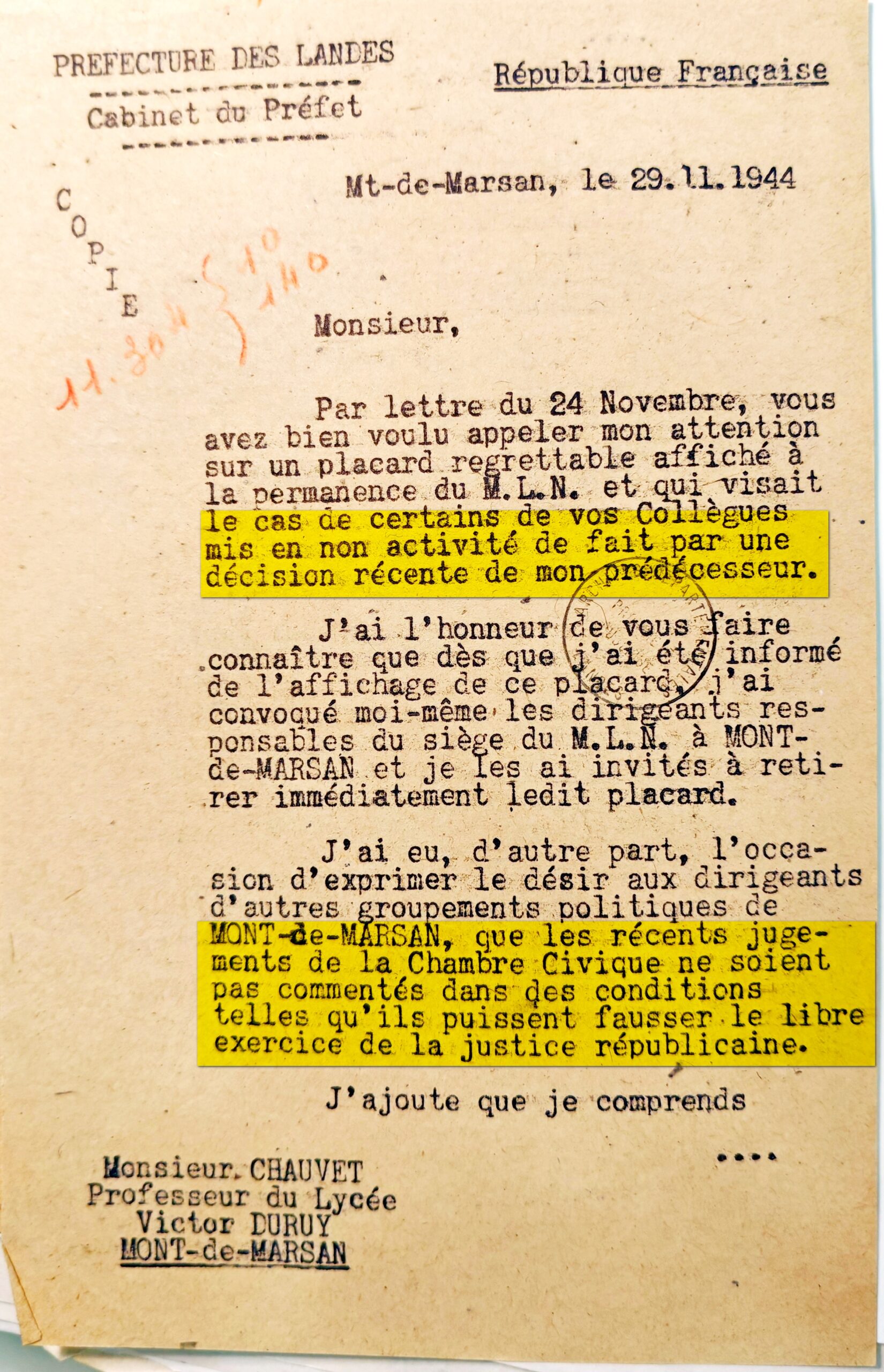

La Chambre civique des Landes tient sa première session en novembre 1944. Lors de cette session, elle acquitte le colonel M…., membre de la Milice ; l’opinion est mécontente et dans la nuit du 24 au 25 novembre, un attentat à la bombe endommage le Palais de justice de Mont-de-Marsan.

Bilan novembre 44-juin 45 : nombre d’accusés : 77, Indignité nationale à vie ou à temps : 52, Acquittements : 23, Autres peines : 7

Les mineurs sont systématiquement acquittés.

Puis viendront les remises de peine, grâces et amnisties.

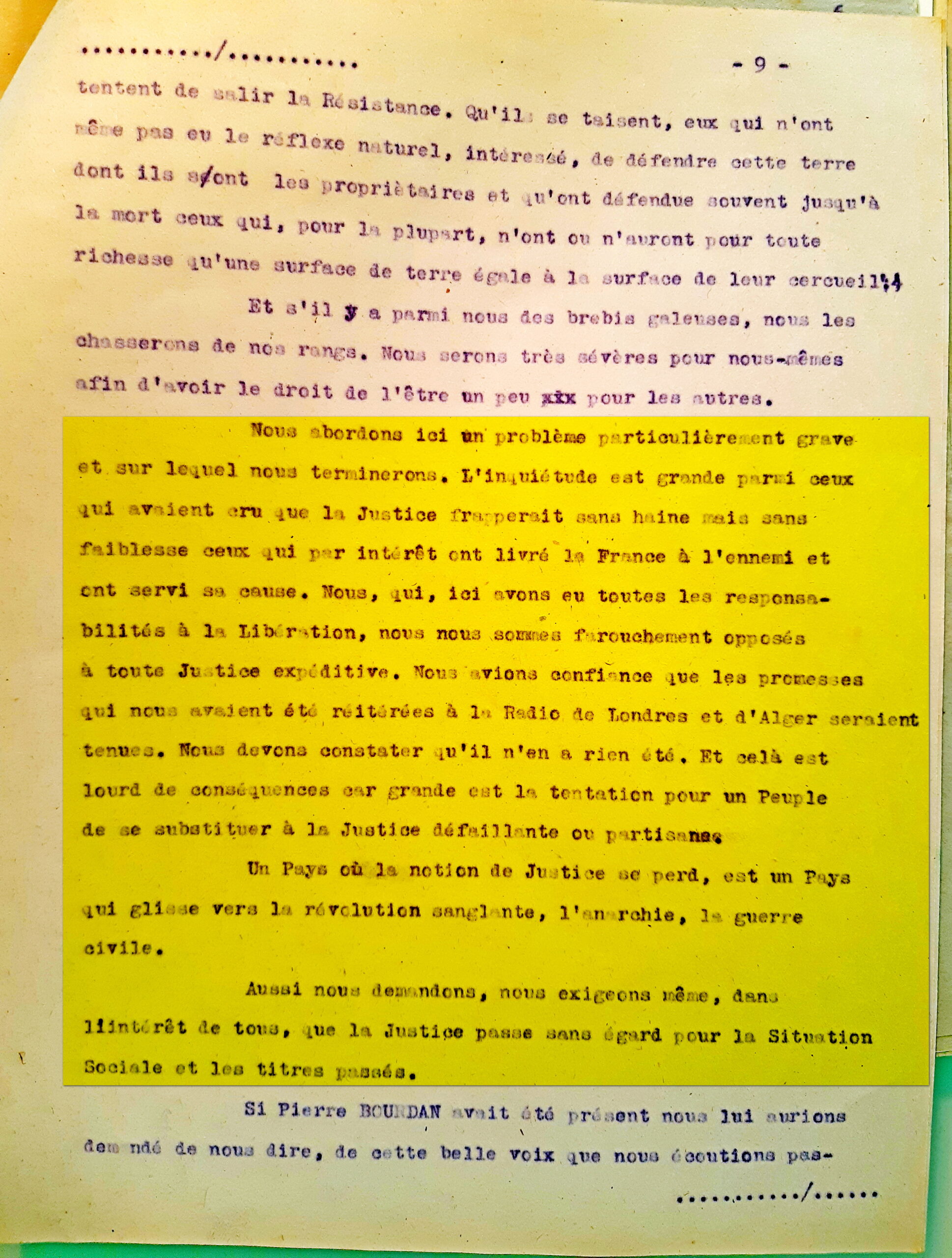

Le CDL fait, tout au long de sa période d’existence, pression sur le préfet, la cour de justice et la chambre civique pour que la répression contre les collaborateurs soit plus vigoureuse. Il exige par exemple en juin 1945 la peine de mort pour le capitaine de gendarmerie Leyrat accusé d’avoir tué un résistant. Il organise des manifestations publiques pour protester contre les injustices et les insuffisances de l’épuration.

L’épuration va aussi bien sûr toucher les journaux qui ont continué à paraître pendant l’Occupation. Ils sont remplacés par une presse issue en grande partie de la Résistance : Sud-Ouest, La IVe République (fondé par Léon des Landes), au titre évocateur, La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, La Résistance Landaise, etc.

L’épuration administrative dans les Landes

L’ordonnance du 27 juin 1944, complétée par les ordonnances des 25 octobre et du 11 décembre, constitue le fondement de l’épuration administrative.

L’épuration commence, dès les premiers jours de la Libération du département par la mise à l’écart de personnalités qui sont à la tête de certaines administrations : le 21 août, le directeur de la Banque de France est interné, puis le sous-Préfet de Dax, l’inspecteur d’Académie des Landes, qui est révoqué le 12 septembre (mais réintégré le 6 novembre), etc. Dans l’enseignement, quelques instituteurs ou professeurs sont internés, révoqués, ou mis en congé.

Là aussi, l’épuration des administrations publiques est jugée trop lente et très incomplète (celle de la police par exemple).

Le rapport des Renseignements Généraux du 23 novembre 1946 qui dresse un bilan de l’épuration montre les difficultés liées à l’épuration de la fonction publique dans les Landes : « par suite de la pénurie de fonctionnaires qualifiés, il semble que le CDL éprouve les plus grandes difficultés à concilier la nécessité de l’épuration avec le fonctionnement normal des services publics ».

Cela explique pourquoi les tribunaux administratifs se sont montrés, ici comme ailleurs, très indulgents avec les fonctionnaires; il fallait tenir compte de la nécessité d’assurer la continuité administrative et tenir compte aussi d’éventuels services rendus à la Résistance.

L’épuration dans les milieux économiques

L’ordonnance du 17 octobre 1944 organise l’épuration dans les entreprises, qui sera faite par les Comités régionaux interprofessionnels.

De nombreux chefs d’entreprise sont internés dès la Libération, accusés, soit d’avoir travaillé pour l’effort de guerre allemand, soit de bénéfices illicites.

L’opinion landaise « presque unanime » souhaite la condamnation sévère des gros trafiquants et notamment celle des entreprises forestières, marchands de bois, etc.

Les chefs d’entreprise se défendent en plaidant la contrainte de l’occupant et la nécessité d’éviter à leurs ouvriers le départ en Allemagne au titre du Service du Travail Obligatoire.

Les papeteries de Roquefort sont par exemple condamnées à 30.000.000 francs (confiscation de profits illicites et amende) pour hausses illicites en 1943 et 1944 à la vente de bois de chauffage, de sciage et de papier, pour comptabilité occulte et présence d’une caisse noire.

La Commission des profits illicites a examiné 755 dossiers.

Le lent retour à la vie normale

Les communications sont peu à peu rétablies (ponts, routes, voies ferrées, éclairage, lignes électriques et téléphoniques…).

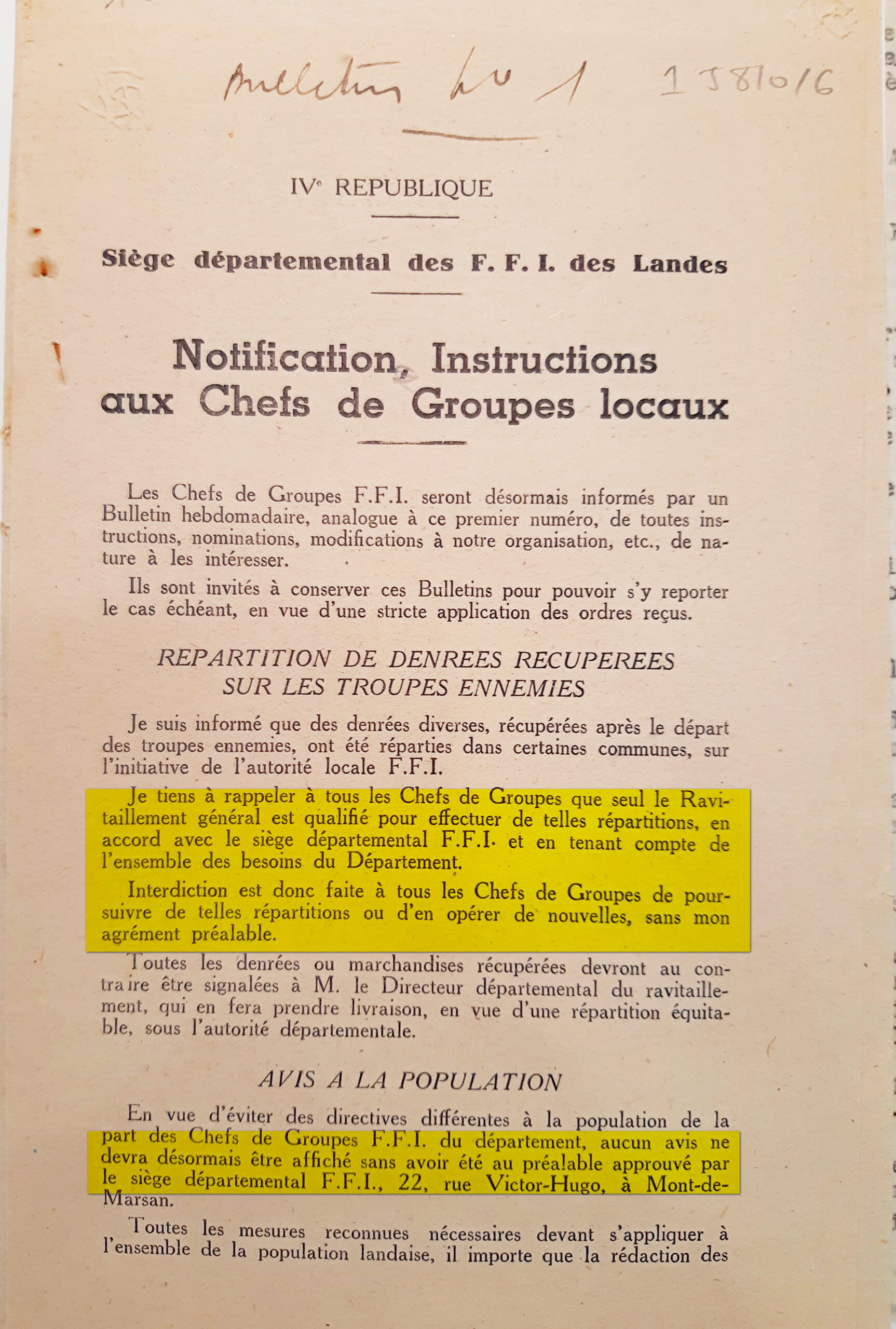

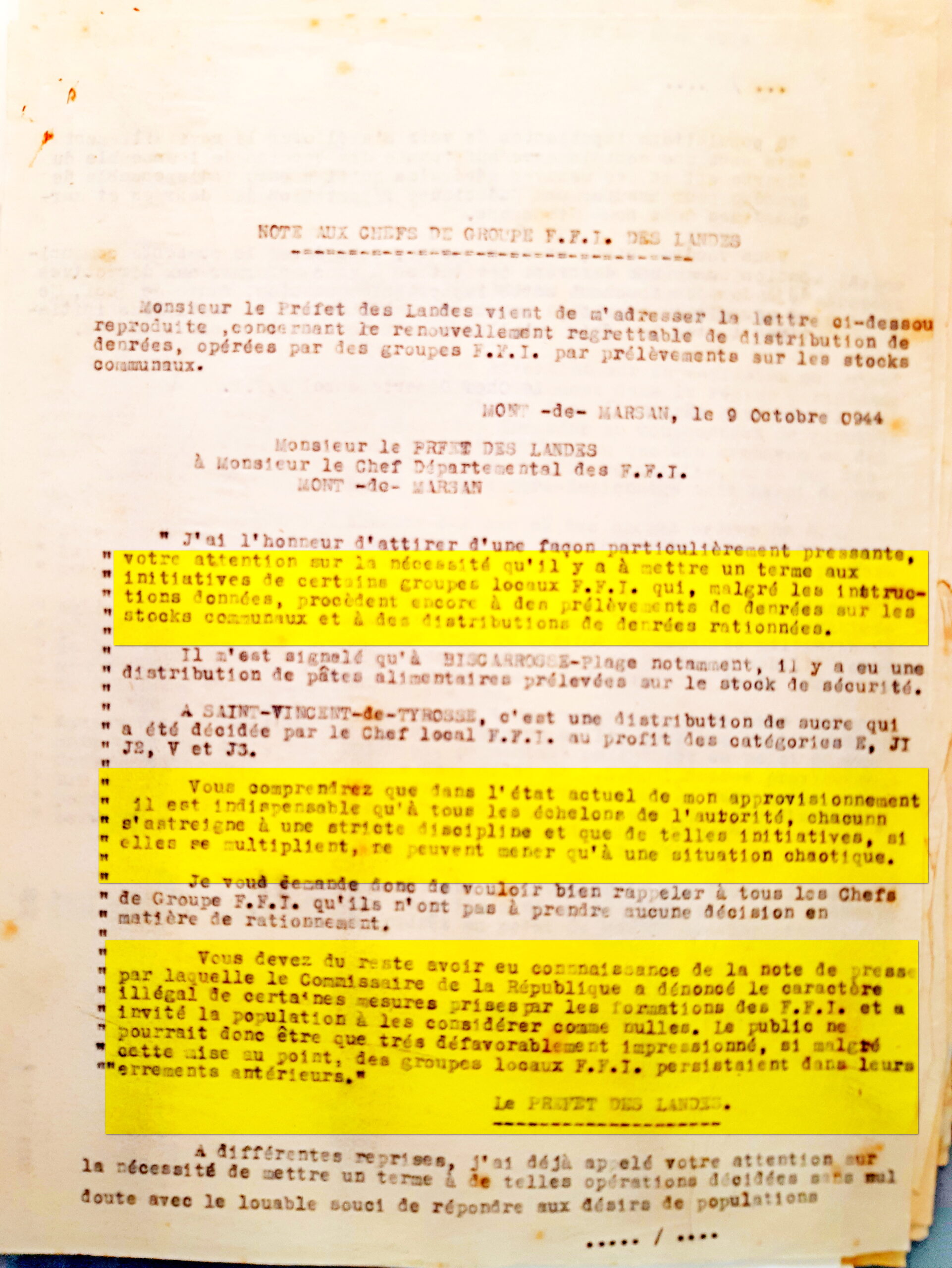

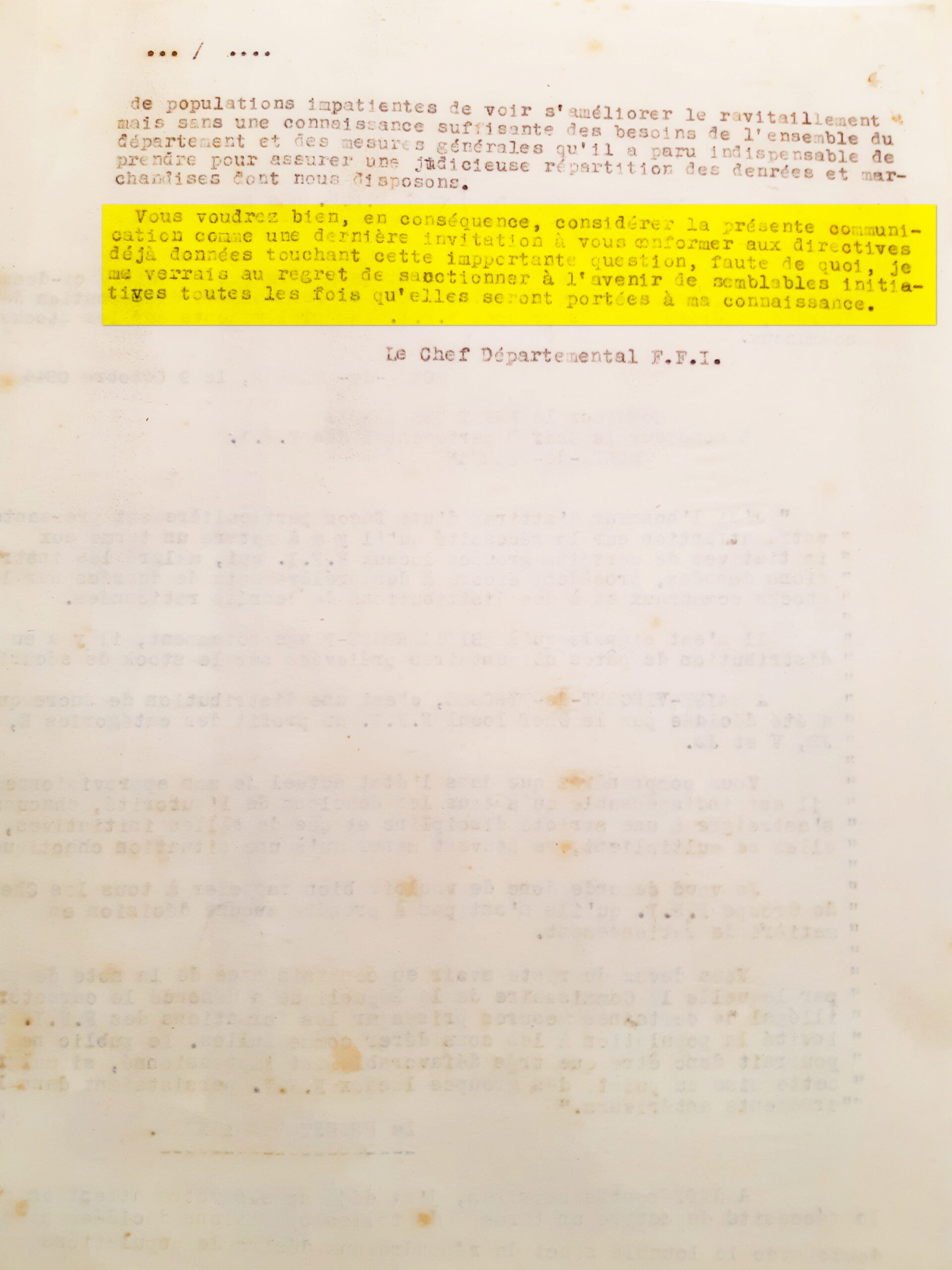

Le CDL se préoccupe du ravitaillement général : il s’appuie sur les FFI, les CCL et les CLL qui doivent contrôler localement que les paysans livrent leurs impositions et que l’on ne vende pas au-dessus de la taxe. On ré-autorise la chasse au filet, mais il faut lutter contre le marché noir et les trafiquants.

Petit à petit, la vie normale reprend son cours dans les Landes, mais la France reste en guerre, et nombreux sont les déportés et prisonniers de guerre dont on espère le retour.

La rentrée scolaire est fixée au 2 octobre, mais le lycée Duruy, dégradé par les Allemands, occupé par des détenus en attente de passage devant la commission d’épuration, devra attendre 2 ans avant de pouvoir recevoir à nouveau les élèves.

Il faut aussi se préoccuper des secours aux familles « sinistrées » (victimes de la guerre, « morts pour la France »), familles de déportés et requis du travail, etc.

Refonder la France

Le 15 mars 1945, une assemblée des Comites Cantonaux de Libération se tient à Dax pour « protester contre l’insuffisance de l’épuration dans le pays en général et dans les Landes en particulier ».

A l’issue de la journée, les délégués des CCL réunis en séance plénière rédigent une déclaration dans laquelle ils renouvellent leur entière confiance au général de Gaulle et lui demandent aussi :

– que les actes du gouvernement soient pris « sans exception en accord complet avec le CNR »,

– que tous les projets de lois ou décrets relatifs à la nouvelle constitution soient soumis aux CDL et CCL « de façon à ce que le résultat ne soit pas le fait de quelques hommes actuellement au pouvoir et qui ne représentent pas la majorité française ».

Il y a donc une volonté très nette des participants de peser sur la construction de la France nouvelle et de voir appliquer le programme du CNR.

Au plan social, la grande affaire est la lutte pour le statut du métayage. Les Landes se caractérisent en effet par l’importance du nombre de métayers et par les difficiles conditions de travail dans l’agriculture et le gemmage.

Le programme du Conseil national de la résistance (CNR), adopté le 15 mars 1944, prévoit, entre autres, une réforme du statut du fermage et du métayage.

Des syndicalistes et trois députés des Landes, Lamarque Cando (SFIO), Garcia (PC) et Defos Du Rau (MRP) ont pris une part très active à un débat essentiel pour l’avenir du département.

La loi est adoptée le 14 avril 1946 et améliore grandement la situation des métayers.

Les Etats-généraux de la Renaissance Française

Le Conseil National de la Résistance organise en décembre 1944 à Paris un Congrès national des CDL. Il en ressort que les CDL n’auront plus qu’un rôle consultatif? Une résolution prévoyant la tenue d’états-généraux de la Renaissance française pour le 14 juillet 1945 est adoptée ; il s’agit surtout de préparer une nouvelle Constitution en faisant participer un maximum de résistants.

Des assemblées locales examineront les vœux de la population et une synthèse des revendications sera réalisée au plan départemental. Les CDL sont chargés d’organiser cette consultation et ils désigneront les représentants du département qui iront à Paris en juillet.

Le 26 mai 1945, le CDL crée quatre commissions (militaire, politique, économique et culturelle) qui ont pour mission d’établir un questionnaire destiné à être étudié dans chaque localité afin de rédiger les cahiers de doléances du département qui seront adressés au CNR.

Les organisations et groupes divers qui, dans toutes les communes landaises, se prononcent, sont les municipalités, Comités locaux et cantonaux de Libération, des mouvements résistants (Front national, communiste), des partis politiques (de Gauche), des syndicats (CGT, Confédération générale de l’Agriculture, Syndicat des Résiniers, Syndicat du Bois, etc.), l’Union des Femmes françaises, la Ligue féminine d’Action catholique française…

Mais aucune réunion publique n’est organisée par le CDL, et dans son rapport du 6 juillet 1945, le préfet remarque « que dans sa très grande majorité, l’opinion publique n’a marqué aucun intérêt à cette consultation ».

Les délégués des CDL apparaissent en décalage avec les préoccupations de l’opinion car ils reflètent surtout les conceptions politiques et les revendications des communistes et de leurs alliés. Le gouvernement refuse de les suivre parce que ces états-généraux ne bénéficient pas d’un réel soutien populaire et ils n’ont pratiquement pas d’impact sur la vie politique du pays.

Les journées se terminent dans l’amertume de nombreux participants devant l’indifférence de la population.

Des équilibres politiques bouleversés

Au plan politique, les Landes sortent profondément bouleversées de la Seconde Guerre mondiale.

Les partis qui ont participé à la Résistance, la SFIO et le PC sont renforcés tandis que le parti radical-socialiste, première force politique landaise avant-guerre, est assimilé au désastre militaire de 1940 et connaît un brutal déclin électoral.

Dès la fin août 1944, la composition du CDL des Landes illustre cette situation nouvelle : présidé par Charles Lamarque-Cando (SFIO), il compte neuf socialistes, sept communistes pour seulement deux radicaux.

Les élections municipales, qui se déroulent les 29 avril et 13 mai 1945, sont les premières élections depuis la libération de la France. Les femmes participent au scrutin.

Grâce à la participation de ses militants à la Résistance et à l’action de Lamarque-Cando, la SFIO devient le parti dominant et remporte des succès électoraux importants en 1945 et 1946. Aux élections législatives d’octobre 1945, les socialistes totalisent 48% des voix et obtiennent deux sièges de députés (sur quatre) pour Lamarque-Cando et Marcel David, résistant nommé maire de Mont-de-Marsan en 1944 et confirmé aux élections de mai 1945.

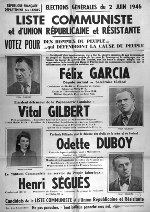

Le Parti communiste progresse lui aussi fortement par rapport à 1939 : il obtient 16% des voix (Félix Garcia élu député).

Le Parti radical, hégémonique avant 1939, n’obtient que 9% des suffrages et ne remporte aucun siège.

Le MRP (Mouvement républicain populaire, démocrate-chrétien), constitué en novembre 1944, rassemble de nombreux militants du centre et de droite. Dans les Landes, il est constitué de chrétiens issus de la Résistance et de modérés et dirigé par une forte personnalité, Joseph Defos du Rau élu député en 1945. Le MRP, qui regroupe aussi de nombreux gaullistes, obtient alors 28% des voix et s’impose comme la deuxième force politique du département.

Cette recomposition de la vie politique landaise montre l’influence décisive qu’exercent les résistants et l’esprit de la Résistance dans cette période de l’immédiat après-guerre.

Conclusion : La résilience par la mémoire ?

Les célébrations, fêtes, etc. se multiplient. Censées être des moments d’unité, elles ont pour objectif d’unir les Landais dans un récit commun des évènements de la guerre.

Dès le 24 août, les obsèques solennelles des résistants tombés lors du combat du Pont de Bats sont l’occasion d’exalter leur sacrifice, et de mettre en place les premiers jalons d’une mémoire de la Libération, qui met en avant les « héros ». Le cortège réunit tous les Montois.

Les célébrations, journées d’hommages vont dès lors se succéder.

Dès le 2 septembre, la place de l’Hôtel-de-Ville à Mont-de-Marsan a été rebaptisée place Charles-de-Gaulle (inaugurée le 17).

Un grand rassemblement républicain (« Journée départementale de rétablissement de la République ») regroupant les nouvelles autorités locales, dont Charles Lamarque-Cando (Président du Comité départemental de Libération) et Léon des Landes, est organisé dans les arènes pour fêter la liberté retrouvée.

Des manifestations semblables ont lieu à Dax et dans un certain nombre de villes.

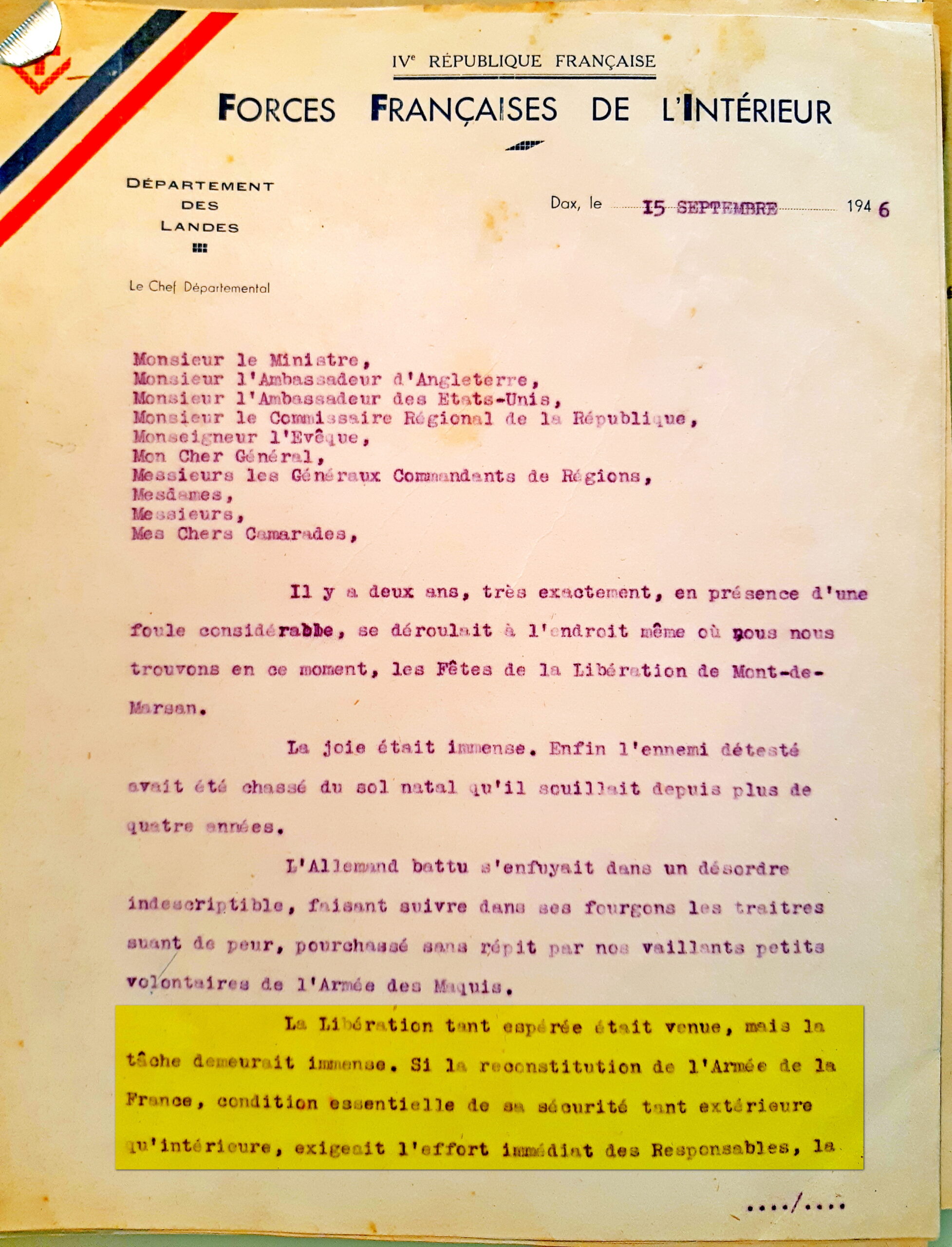

Le 15 septembre 1946, le discours de Léon des Landes lors des cérémonies du 2e anniversaire de la Libération, est l’occasion de défendre le bilan du rôle de la Résistance dans rétablissement de la République dans les Landes.

Sources :

Témoignage de Jacques Pélissier, chef de cabinet du préfet des Landes à la Libération (communiqué par Jean-Pierre Brèthes

Archives départementales des Landes

« La Résistance dans les Landes », DVD réalisé par l’AERI, en particulier articles rédigés par Christian Ernandoréna.