Macte animo nova virtute, puer generose,

sic itur ad astra

(Courage, jeune homme généreux, avec cette nouvelle vertu, c’est ainsi qu’on s’élève vers les étoiles).

Phrase inscrite en tête du journal de guerre d’Alfred Delmas-Marsalet.

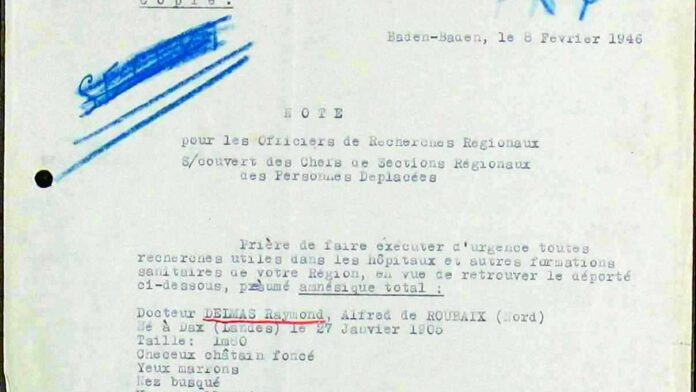

Raymond Jacques Alfred dit « Fred » Delmas-Marsalet est né à Dax le 27 janvier 1905. Son père Maurice, lui aussi médecin (et directeur des « Grands Thermes », fondés par son grand-père Paul en 1870), intoxiqué par les gaz lors du premier conflit mondial, en mourut « pour la France » le 14 juillet 1918 à Dax, laissant une veuve et 4 enfants dont le plus âgé n’avait que 20 ans. Alfred a été adopté comme pupille de la Nation.

Son père avait épousé en 1897 à Pontonx-sur-l’Adour Yvonne, la fille du docteur Alfred Darroze, créateur des Thermes de Préchacq, et de Marie Valentine Candille, originaire de Mont-de-Marsan.

Alfred avait pour frère Paul Delmas-Marsalet (1898-1977), professeur de neuropsychiatrie à Bordeaux, auteur d’un grand nombre d’ouvrages médicaux et de découvertes scientifiques.

Etudiant en médecine à Bordeaux, il joue au rugby dans l’équipe du BEC (Bordeaux Etudiant Club).

Il épouse en 1929 Jenny Dutoit, de Roubaix (Nord), et après avoir achevé ses études il ouvre un cabinet de médecine générale à Roubaix, avenue Linné, puis à Wattrelos (Nord), au 432 de la rue Jules Guesde.

A la déclaration de guerre en septembre 1939 il est mobilisé dans un groupe sanitaire de ravitaillement. Mais il considère cette affectation comme une « planque » et demande à être versé dans l’infanterie. Il devient ainsi médecin du 3e bataillon du 137e R.I. le 1er mars 1940.

Le 14 mai, son unité est sur la ligne de front, à l’embouchure de l’Escaut, près d’Anvers et participe à la campagne de Flandre, où Alfred Delmas-Marsalet gagne tant l’estime de ses chefs que l’admiration de ses hommes. Au cours des combats dans la région de Cappel-Brouck, il mérite la citation suivante : « Parti en reconnaissance le 24 mai 1940, a été surpris par la rapidité de l’avance ennemie. Complètement isolé, a donné ses soins aux blessés, utilisant des moyens de fortune et a pratiqué lui-même leur évacuation sous le feu de l’ennemi ».

Le 28 mai son unité est devant le sanatorium de Zuydcoote. Le 29 sur la plage de La Panne, il repère un canot vide au large. Profitant d’un bombardement, il le ramène à la nage sur le rivage et avec ses infirmiers l’utilise pour rejoindre un cargo anglais qui le ramène à Ramsgate, épuisé. Avec les Français qui ont pu échapper à l’enfer de Dunkerque, son unité, rhabillée et équipée, est envoyée défendre le « réduit breton », dernière tentative du gouvernement français de continuer la lutte.

Weymouth, Cherbourg, Lisieux, Saint-Pierre-sur-Dives, Thury-Harcourt (Calvados), Fougères (Ille-et-Vilaine). Mais le régiment ne tarde pas à être capturé par les Allemands et Alfred Delmas-Marsalet est fait prisonnier le 20 juin 1940. Interné au Grand séminaire de Laval (Mayenne) le 24, il est libéré comme personnel sanitaire le 14 août 1940.

Il rejoint son épouse et ses enfants, repliés à Pontonx-sur-l’Adour (Landes), dans la maison familiale du grand-père Darroze (qui fut maire de la commune pendant près de 40 ans). Il y rédige un « journal de guerre » qui retrace la période 1939-1940, qu’il vient de vivre.

Il y exerce sa profession de médecin. Pendant quelques mois, d’octobre 1941 à février 1942, il fait même fonction de maire de Pontonx, en qualité de « président de la délégation spéciale ».

Ne pouvant supporter l’occupation nazie, il entre à ce moment dans la Résistance et facilite le passage en Espagne de nombreux Juifs, prisonniers de guerre évadés et parachutistes anglais.

Il revient cependant dans le Nord à Wattrelos en février 1942. Possédant une résidence à Estaimpuis en territoire belge, il prend contact avec la résistance de ce pays.

Il va appartenir à de nombreux mouvements résistants, réseau « Bravery » (section Lejeune), réseaux B.B (organisation anglo-franco-belge de renseignements) puis Zig (novembre 1942).

Correspondant du réseau Poste de Commandement des Courriers (P.C.C.) belge pour toutes les organisations résistantes belges de France comme pour le réseau franco-belge Zéro-France. Celui-ci est consacré au renseignement et compte alors près de 400 agents au Nord de la France (Nord, Pas-de-Calais, Somme).

Alfred Delmas-Marsalet, alias Judex PF 251, chef de groupe chargé de recueillir des renseignements tout le long de la frontière belge, jusque dans les Flandres, supervise des agents par-delà la frontière française (Dottignies, Mouscron…) où il travaille en plus pour le réseau Ali-France dès mai 1944, et auquel il fournit des renseignements (convois ferroviaires, déplacements des troupes ennemies…) ainsi qu’un agent de liaison. Il prend aussi en charge des soldats alliés évadés d’Allemagne et amenés chez lui de Belgique.

Il est également membre du réseau Sylvestre-Farmer. Fondé en 1942, celui-ci était rattaché au Special Operation Executive (SOE), service secret britannique ayant pour mission de soutenir les réseaux et mouvements de Résistance français. Le réseau Sylvestre-Farmer s’implante de novembre 1942 à septembre 1944 dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Il est spécialisé dans les sabotages et dans le recueil de renseignements sur les rampes V1.

Alfred Delmas-Marsalet aide enfin à l’évacuation des courriers belges au cours des semaines précédant la Libération.

Membre du mouvement « Voix du Nord », il reçoit un brevet de commandement avec le grade de médecin-capitaine. Cela l’amène à prendre une part importante à l’organisation de l’ambulance départementale de la Résistance et à assumer la responsabilité de soigner les blessés résistants du secteur frontalier, alors que la Libération approche.

Mais à la suite de l’exécution d’un agent du contre-espionnage allemand, il est arrêté (sur dénonciation) le 17 août 1944 dans sa résidence d’Estaimpuis, ainsi que son épouse Jenny.

Emmenés à la Gestapo de la rue du Manège à Roubaix, ils sont internés tous deux à la prison de Loos.

Séparés, les époux ne se reverront jamais…

Au cours des multiples interrogatoires qu’il dut subir, Alfred Delmas-Marsalet prit sur lui les charges pesant sur trois personnes, dont son épouse. De crainte de faiblir devant la torture, il tenta alors de s’empoisonner, mais reste muet.

Son épouse ne sera libérée qu’après le départ des hommes pour la gare de Tourcoing (les femmes arrêtées furent libérées grâce à l’intervention du Consul de Suisse).

Alfred Delmas-Marsalet fait partie des déportés du sinistre « train de Loos », qui quitte Tourcoing le 1er septembre 1944 vers 17h30, la veille de la libération de Lille. Le Train de Loos est le dernier convoi parti de France vers les camps de la mort. 284 personnes sur 872 rentreront de déportation.

Puis, ce fut pour lui comme pour ses compagnons, le lent calvaire du transport, dans l’espoir (déçu) d’une action de la part de la Résistance ou de l’aviation alliée.

Le train se dirige vers la Belgique, remonte jusqu’en Hollande puis redescend vers la Rhénanie.

Les conditions du voyage sont épouvantables : les déportés sont entassés à 80-90 par wagon à bestiaux. Ils ne peuvent ni s’allonger ni même s’asseoir. L’angoisse monte au fil des heures. Ils n’ont pas d’eau et souffrent de la soif, puis de la faim (sur le quai avant le départ, des représentantes de la Croix-Rouge averties par le chef de gare français ont tenté de distribuer vivres et cigarettes, de recueillir des messages pour les familles mais n’ont guère réussi à avancer et nombre de messages ont été interceptés par les gardes). La chaleur est suffocante, les wagons ne sont aérés que par de petites lucarnes grillagées qui ne donnent que peu d’air et on se bouscule pour aller y respirer un peu. Au fil des heures, les mauvaises odeurs montent : odeurs de transpiration, odeurs liés à la satisfaction des besoins naturels pour lesquels rien n’est prévu, en dehors de quelques boites de conserve.

Le convoi arrive dans la région de Cologne le 3 septembre.

Alfred Delmas-Marsalet est incarcéré à la prison de Cologne sous le protocole Nacht und Nebel, condamné aux travaux forcés par le tribunal de cette ville. La plupart des prisonniers sont affectés au déminage des voies ferrées en Allemagne puis sont internés dans différents camps de concentration nazis, comme Oranienburg-Sachsenhausen, Dachau ou Buchenwald.

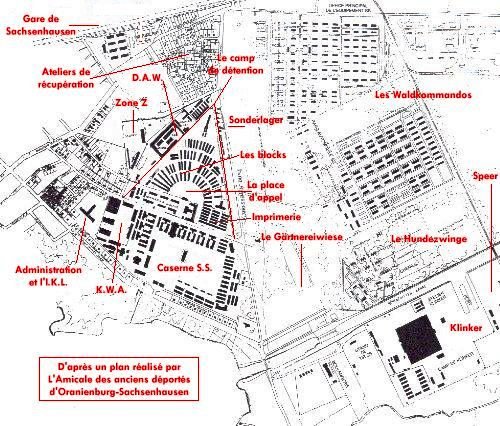

Le groupe d’Alfred Delmas-Marsalet est dirigé sur le camp de Sachsenhausen. Ils doivent pour y parvenir descendre à Oranienburg, terminus de la ligne et gagner le camp qui est à 6 km à pied.

Vers 10 heures, ce 7 septembre 1944, les centaines d`hommes du « train de Loos » s’alignent pour la première fois sur l’immense place d’appel de Sachsenhausen. Selon le témoignage d’un compagnon d`infortune, Alfred Delmas-Marsalet y sera, plus tard affecté au « kommando Speer » : situé à environ 3 km du camp, 2.000 détenus y font de la récupération de matériaux de toute sorte amenés par péniche depuis les pays occupés et les zones bombardées de l’Allemagne. C’est un des kommandos les plus meurtriers.

Alfred Delmas-Marsalet n’a de cesse de prodiguer des soins à ses camarades. Jusqu’à ce que la maladie épuise ses forces, il ne cessera d’être une source de réconfort pour son groupe. On raconte que, pour soutenir le moral de ses camarades, il leur racontait les différentes manières de préparer le foie gras…

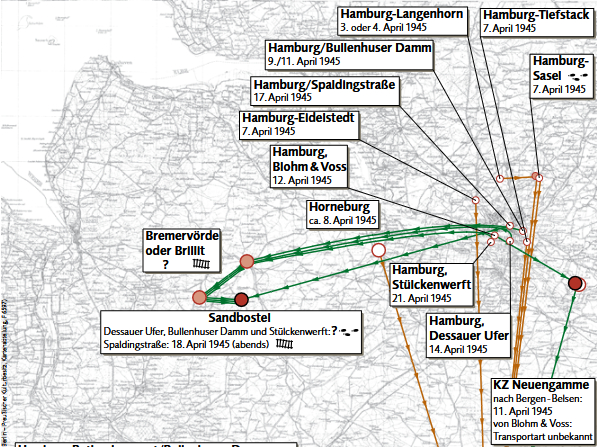

Suite à la progression des armées soviétiques en direction de Berlin, il est transféré le 1er février 1945 avec un groupe de détenus à Bergen-Belsen (où sévit une épidémie de typhus qui emporte Anne Frank), puis le 27 février 1945 à Neuengamme. Il semble qu’il ait été affecté à un kommando de Hambourg.

Face à la progression des armées alliées, commencent les évacuations des détenus, dans le plus grand désordre. Les prisonniers sont envoyés dans les « Marches de la mort » : des milliers de déportés atteignent à pied ou à bord de wagons de marchandises, dans des conditions inhumaines, les « camps de rassemblement ». Les déportés y sont abandonnés à eux-mêmes sans nourriture ni soins médicaux dans des conditions d’hygiène effroyables. À Neuengamme, la SS fait effacer les traces de ses crimes.

Alfred Delmas-Marsalet, volontaire pour soigner ses camarades, ou bien déjà malade, est quant à lui évacué entre le 10 et le 18 avril au camp de Sandbostel, situé à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Hambourg.

C’est un camp de prisonniers de guerre, le Stalag XB, mais en avril 1945, environ 9.500 hommes passent les dernières semaines de leur captivité à Sandbostel. La nourriture et les soins y sont insuffisants. De nombreux détenus périssent, d’autant plus qu’une épidémie de typhus s’y déclare.

Plus de 10.000 détenus au total, toutes nationalités confondues, seront entassés dans ce mouroir. Leur garde est assurée par des Schuppos, des SS, des membres de l’artillerie côtière et des volontaires étrangers.

Les déportés sont mis dans l’ancien camp destiné aux prisonniers de la marine marchande, où ils sont étroitement gardés, mais totalement livrés à eux-mêmes : ils ne reçoivent aucune aide médicale malgré le typhus qui les décime et les conditions de détention sont effroyables.

Les prisonniers de guerre voient arriver des êtres épuisés, affamés, dans un état physique et mental désespéré. Face à cet abominable spectacle, ils manifestent pitié, colère et révolte. Ils tentent de porter secours à ces squelettes ambulants. Mais les SS veillent et interdisent, les armes à la main, toute tentative d’aide et de réconfort. La mortalité est effrayante, due à la faim, la fatigue, la dysenterie, les armes SS. Chaque jour des charrettes emmènent 200 ou 300 cadavres à la fosse commune. Le dernier convoi de détenus, arrivant de Wilhelmshaven le 18 avril, découvre des monceaux de cadavres, ceux de leurs camarades de convois antérieurs, entassés sur la gauche en entrant dans le camp.

Dans la nuit du 19 au 20 avril 1945, pendant une alerte aérienne, une révolte éclate. Quelques centaines de détenus tentent de prendre la cuisine d’assaut afin de se procurer à manger. La même nuit, les SS quittent le camp en direction de Flensburg, emmenant avec eux quelques centaines de détenus encore capables de marcher.

Entre le 12 et le 29 avril 1945 et dans les semaines qui suivent la libération, ce sont plus de 3.000 détenus qui périssent à Sandbostel.

Alfred Delmas-Marsalet contracte le typhus et meurt le 27 avril 1945, deux jours avant la libération du camp par les Anglais.

Au cimetière de Sandbostel sont enterrés des dizaines de milliers de prisonniers de guerre, ainsi que 2.700 détenus du camp de concentration de Neuengamme. Une dalle commémorative évoque la mémoire des victimes.

Entre 2005 et 2016, la Fondation Lager Sandbostel a acquis une partie du site de l’ancien camp, soit 4,7 ha avec 18 bâtiments historiques, dont en ensemble important de sept baraques parallèles d’hébergement en bois. En 2013, un mémorial réaménagé a été inauguré avec une exposition permanente présentant l’histoire du camp

Alfred Delmas-Marsalet était âgé d’à peine 45 ans, il laissait une veuve et 4 enfants âgés de 3 à 13 ans.

Mais pendant un long moment il est considéré comme disparu, ainsi que l’indique un article du Nord Éclair du 24 mai 1946. On ne peut s’imaginer l’angoisse de son épouse et de ses quatre enfants, attendant vainement le retour du chef de famille depuis le 8 mai 1945, date de l’armistice et de la libération des camps.

Cette attente durera jusqu’au 9 décembre 1948 où un acte officiel du ministère des anciens combattants et victimes de guerre confirmera son décès en déportation et l’honorera de la mention « Mort pour la France ». L’acte a été transcrit sur le registre d’état civil de Wattrelos le 16 décembre 1948.

Le 6 mars 1950, le ministre de la Défense Nationale le cite à l`ordre du corps d’Armée :

Lieutenant « à titre posthume », agent de renseignements en territoire occupé, patriote d`une haute valeur. Après de nombreux actes de résistance personnelle, entre au réseau « Zig » en novembre 1942. Chef de groupe remarquable par son allant et son courage, joint à son action d`agent de renseignements les fonctions de médecin des blessés de la Résistance. Arrêté en pleine action le 17 août 1944, a une attitude admirable pendant les interrogatoires de la Gestapo où il garde un mutisme obstiné. Déporté en Allemagne, est décédé à Sandbostel le 27/04/45.

Cette citation comporte l`attribution de la Croix de Guerre avec étoile de vermeil.

Par décret du 19 juin 1950, le Docteur Delmas-Marsalet, sous-lieutenant, a été nommé Chevalier de la Légion d’Honneur à titre posthume.

Le 20 avril 1956, la médaille de la Résistance Française lui est décernée (décret du 29/11/1955).

Le Gouvernement belge a tenu à reconnaître les services rendus par Alfred Delmas-Marsalet à la résistance belge en lui accordant à titre posthume :

– Le 1er juillet 1950 la médaille commémorative de la guerre 1940/1945 ;

– Par arrêté du Prince-régent du même jour la croix de chevalier de l’Ordre de Léopold avec palme, la croix de guerre 1940 avec palme et la médaille de la Résistance.

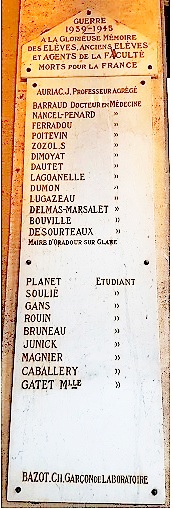

Il figure sur les plaques commémoratives des facultés de médecine de Bordeaux et de Paris-Descartes.

Par arrêté du 16 février 1988, la mention « Mort en déportation » est apposée en marge de son acte de décès.

De son côté, la ville de Mouvaux a tenu à honorer la mémoire des déportés du train de Loos, en faisant édifier une stèle du souvenir, non loin de la résidence de Mme Delmas-Marsalet, sur le trajet emprunté par les déportés entre Loos et Tourcoing. Cette stèle a été inaugurée par le Président de l’amicale des déportés du train de Loos, James Venture, à l’occasion de la journée nationale de la déportation, le 27 avril 1997 ainsi que le Square du Train de Loos où elle a été installée.

Le 10 mai 2003, le Ministre de la Fonction publique, le président de l’Association des rescapés du Train de Loos et le Président de l’association Centre de mémoire de l’abbaye-prison de Loos, ont dévoilé, devant les représentants des familles des victimes, en face de la maison d’arrêt de Loos, douze plaques de bronze gravées par James Venture, où figurent les noms des 870 détenus politiques chargés dans 12 wagons à bestiaux qui constituaient le sinistre train de Loos.