Claude Ulrich est né le 25 juin 1927 à Grenade-sur-l’Adour, fils de Jean-Baptiste Alexandre Jacques, électricien, mécanicien (d’origine alsacienne) et de Fernande Marie Marguerite Darribeau, couturière, rue du Soleil. Il est boulanger à Grenade.

Homologué résistant des Forces Françaises Combattantes (réseaux Denis et Aristide-Buckmaster). Il est arrêté le 13 juin 1944, à quelques jours de son 17e anniversaire, lors de l’opération répressive allemande de Grenade-sur-l’Adour.

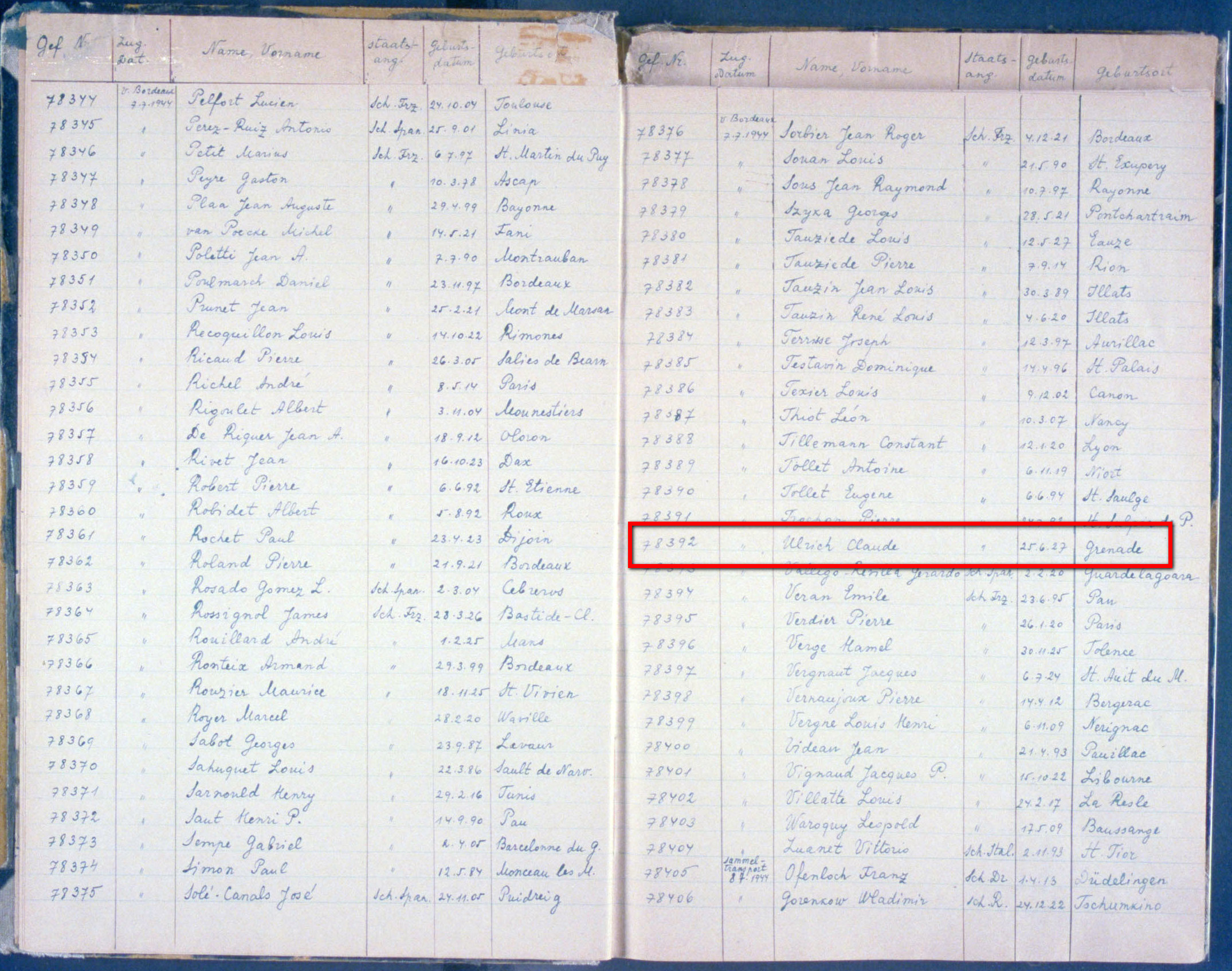

Incarcéré à Mont-de-Marsan, déporté à Dachau le 28 juin 1944 (sa fiche Ministère des Anciens Combattants dit le 29), arrivé le 7 juillet, transféré à Allach (kommando rattaché à Dachau), matricule 78392 (il travaille pour la firme BMW, et différents chantiers de l’organisation Todt). Libéré le 22 avril 1945 par les Américains au camp abandonné par les SS la veille. Rapatrié depuis l’Ile de Reichenau le 31 mai 1945 par train sanitaire via Mulhouse.

Décédé le 23 mai 1950 à l’âge de 22 ans, des suites de sa déportation. Le C.P.R.D. conserve sa veste de déporté.

« Comme tout le monde, je fus poussé vers la place de la Mairie sans douceur ; je fus même « crossé ». Je tentai de me dissimuler, mais je ne réussis pas. Je me trouvai englobé dans le groupe des otages contre le mur de la Mairie, avec les jeunes de 17 à 23 ans, tous les hommes qui n’avaient pas leur carte d’identité, étaient sans discussion possible, pris comme otages. Ce fut le cas de Victor Barrère, Edouard Laburthe, Leriche, etc…

Au total, nous étions 27. On nous fouilla superficiellement. Ensuite, je vis avancer la voiture ambulance de Nouvielle que, sans doute on avait amenée pour nous prendre, et en route pour Mont-de-Marsan.

MONT-DE-MARSAN

Arrivés au chef-lieu, nous fûmes emprisonnés et gardés par des gendarmes allemands. Cependant nous avions l’autorisation de recevoir quelques colis, contrôlés naturellement, expédiés par nos familles.

A Mont-de-Marsan, quelques-uns d’entre nous furent libérés. N’étant pas coupables, nous avions tous, au début, bon espoir d’être relâchés à bref délai. Mais les jours passaient et nos chances paraissaient de plus en plus précaires.

Nous subissions des interrogatoires sommaires ; tour à tour on nous menaçait d’arrêter nos parents, on nous promettait de nous libérer etc…

Mais il fallait des otages, coupables ou non, pour les livrer à la barbarie allemande. Je fus du nombre. Ce fut le départ pour Bordeaux. Dans le camion nous étions bien gardés par cinq soldats armés de grenades et d’armes automatiques.

BORDEAUX et son Fort du Hâ

Souvenir douloureux s’il en fut, avec son grand hall, ses cellules étroites munies d’un seul vasistas. Nous fûmes entassés à douze dans chacun de ces minuscules réduits où il y avait juste place pour deux. Pendant huit jours nous restâmes dans cette atmosphère viciée, la nourriture était insuffisante, nous étions tous très déprimés.

De Bordeaux, quelques otages furent encore libérés. Le 28 juin nos gardiens ouvrirent les portes des cellules de tous ceux qui portaient des étiquettes rouges avec la mention « Terroriste“, nous étions 400 dans ce cas. Des cars s’avançaient vers nous, nous comprimes que nous allions tous faire partie d’un convoi.

Allait-on nous laisser en France, ou nous conduire en Allemagne ? Autant de questions que nous nous posions avec anxiété.

Nous fûmes poussés avec rudesse vers les voitures de transport, escortés de nombreux soldats puissamment armés, et conduits dans une gare de marchandises de la banlieue bordelaise. Sans ménagement nous fumes embarqués par groupes de 40 dans des wagons à bestiaux ; cinq S.S. se tenaient dans un espace qui leur était réservé, juste au milieu du wagon.

Le départ s’effectua tard dans la nuit. Le voyage quoique long et pénible, (dix jours et dix nuits) se poursuivit sans incident notable. Nous ne remercierons jamais assez la Croix-Rouge qui à l’aide de pochettes (une par jour et par homme) assura notre nourriture durant ces dix jours. Le convoi était lent. A chaque instant nous espérions une action des maquisards ou des alliés pour nous délivrer, mais nos illusions tombèrent dès que nous eûmes franchi la frontière.

DACHAU

Le 7 juillet à six heures du matin, nous débarquâmes près du sinistre camp. Avec toute la rudesse teutonne, nous fûmes aussitôt chassés de nos wagons, alignés par rangs de dix, puis après d’innombrables formalités, dirigés vers le camp de souffrance et de mort.

A première vue, avec ses multiples jardins et ses murs qui barrent l’horizon, cette geôle, ou tant de camarades ont péri, ne parut pas antipathique. Mais l’enceinte franchie, il fallut vite déchanter.

Si le mot camp fait naître aussitôt l’idée d’évasion, comment, ici, franchir ces trois lignes de barbelés (dont deux sont électrifiées), le mur, le large fossé plein d’eau, cela sans attirer l’attention des sentinelles S.S…..? Celles-ci voient tout de leur mirador, et à la moindre alerte balayent l’espace avec leurs armes automatiques.

Voici la place d’appel, immense et nue, sur laquelle aux dires des anciens du camp (certains sont là depuis 13 ans) des milliers et des milliers de juifs furent exterminés à la mitrailleuse. Je revois toujours, aussi net, ce premier appel, dans ce lieu lugubre. C’était, hélas !, le premier maillon d’une longue et lourde chaine. Dès l’arrivée au camp, l’ordre nous fut donné de jeter nos paquets et nos vêtements, il nous fut possible cependant de garder la ceinture et les souliers. Ensuite nous passâmes dans les mains du coiffeur qui nous enleva tous les poils superflus. Des douches nous décrassèrent, complétées par un badigeonnage du corps au pinceau avec une solution chlorée.

Ce procédé de désinfection est peut-être efficace, mais le comble du désagréable. Enfin, une terrible appréhension nous oppressa en revêtant des habits aux multiples trous ronds, souvenirs de balles tirées sur les malheureux qui les avaient endossés avant nous.

A la tombée de cette première journée notre moral était bien atteint, nos corps, sous l’action du chlore, portaient des brûlures superficielles, mais très douloureuses. Aussi ce fut avec satisfaction que nous rentrâmes pour le repos de la nuit au Bloc n° 23 que nous devions occuper pendant un mois.

Quel triste séjour que celui-là. Dès quatre heures du matin, chassés à coups de pied de nos paillasses, nous sortions dans la cour où en grelottant, nous attendions, bien souvent en vain, le lever du soleil. Les cours séparant deux blocs mesuraient 8 mètres sur 80 et nous étions environ 1200 à grouiller dans cet espace étroit. A midi et à cinq heures la soupe et le casse-croûte venaient rompre la monotonie de notre inaction.

Mais quelle soupe ! Quel casse-croûte !

Nous apprîmes là que des otages venus comme nous de France avaient été pendant le trajet vers Dachau, encore plus malheureux que nous. Leur convoi compta en trois jours 800 décès dus à la soif, à la chaleur, à l’asphyxie. Ces déportés avaient été placés dans des wagons identiques aux nôtres, mais là où nous étions 40, ils étaient 120 ; de plus ces wagons étaient plombés. Les rares rescapés étaient encore terrifiés en contant les scènes atroces dont ils avaient été les témoins. Un grand nombre d’infortunés camarades, devenus subitement fous, s’entretuaient. Pauvres loques humaines !

Pendant un mois notre groupe, resta à Dachau, où notre vie continua si triste et si monotone que l’annonce de notre transfert à Allach (camp annexe distant de 11 km) fut bien accueillie. Si nous avions su !

ALLACH

Sur une route bombardée, encadrés par des S.S. peu tendres nous arrivâmes pied nus et en sang dans cet antre de mort.

Ici, malgré l’aspect moins rébarbatif de la place d’appel, la vie était plus dure. La matraque régnait partout. Malheur à celui qui se faisait remarquer soit par sa grande ou sa petite taille, un physique plus ou moins agréable etc… Il fallait autant que possible, s’effacer, passer inaperçu, sinon les S.S. à coups de pied, de poing ou de matraque, vous assommaient ou vous abattaient comme un chien.

Quelques jours après notre arrivée on nous mit au travail, travail bien peu intéressant, nous portions au loin des comportes de terre. Nous arrivions complètement épuisés à l’appel du soir qui durait parfois plusieurs heures.

Nos gardiens étaient de véritables brutes. L’un d’eux, un grand « capo » se servait d’une perche longue de cinq mètres et grosse comme le bras pour frapper, durant l’appel, les déportés mal alignés à son gré. Une fois il fit manger la soupe à ses hommes dans un baraquement en bois, il les attendait, armé d’un énorme gourdin, à la porte étroite qui obligeait les détenus à sortir un par un et, chaque pauvre bougre recevait un coup de matraque en guise de dessert. Que d’inventions barbares pourrait-on signaler !

Je restai à Allach jusqu’ä la libération. Jour et nuit 1000 déportés travaillaient au « bunker-Halle » commencé en 1942 et certainement demeuré inachevé. C’était un bloc de 200 m de long, 100 m de large, 12 m de haut, à cloisons intérieures larges de 3 mètres, surmontées d’une épaisseur de ciment armé de 4 mètres. C’était une usine d’aviation qui servait aussi d’abri en cas d’alerte. Combien de camarades hélas ! désespérés ou accidentés, ont eu pour tombeau, ce monstre de ciment.

L’hiver 1944-1945 fut terrible pour tous ; la pluie, la neige, le froid, la faim aggravaient notre situation déjà si précaire : travail exténuant, peu de nourriture, mauvais vêtements. Pas de feu pour sécher nos habits mouillés ou réchauffer notre corps endolori par les rigueurs de l’hiver.

Quinze heures de travail nous étaient demandées. Notre ration de pain était réduite à 150 gr et notre soupe d’orties à un demi-litre par jour.

En février 1945 notre situation semblait désespérée ; mais chaque bombardement Allié remontait notre moral, pourtant bien bas. Nous souhaitions, nous désirions ces alertes qui nous permettaient d’espérer. La Croix-Rouge vint à notre aide à un moment opportun.

Vers mi-février un colis substantiel fut distribué à chaque détenu, ce qui nous ravigota, d’autres envois vinrent par la suite.

Puis, suprême joie, nous apprîmes que le Rhin était traversé par les Alliés. Aurions-nous assez de forces pour tenir jusqu’à la délivrance ? Nous trouvions les jours trop lents à s’écouler.

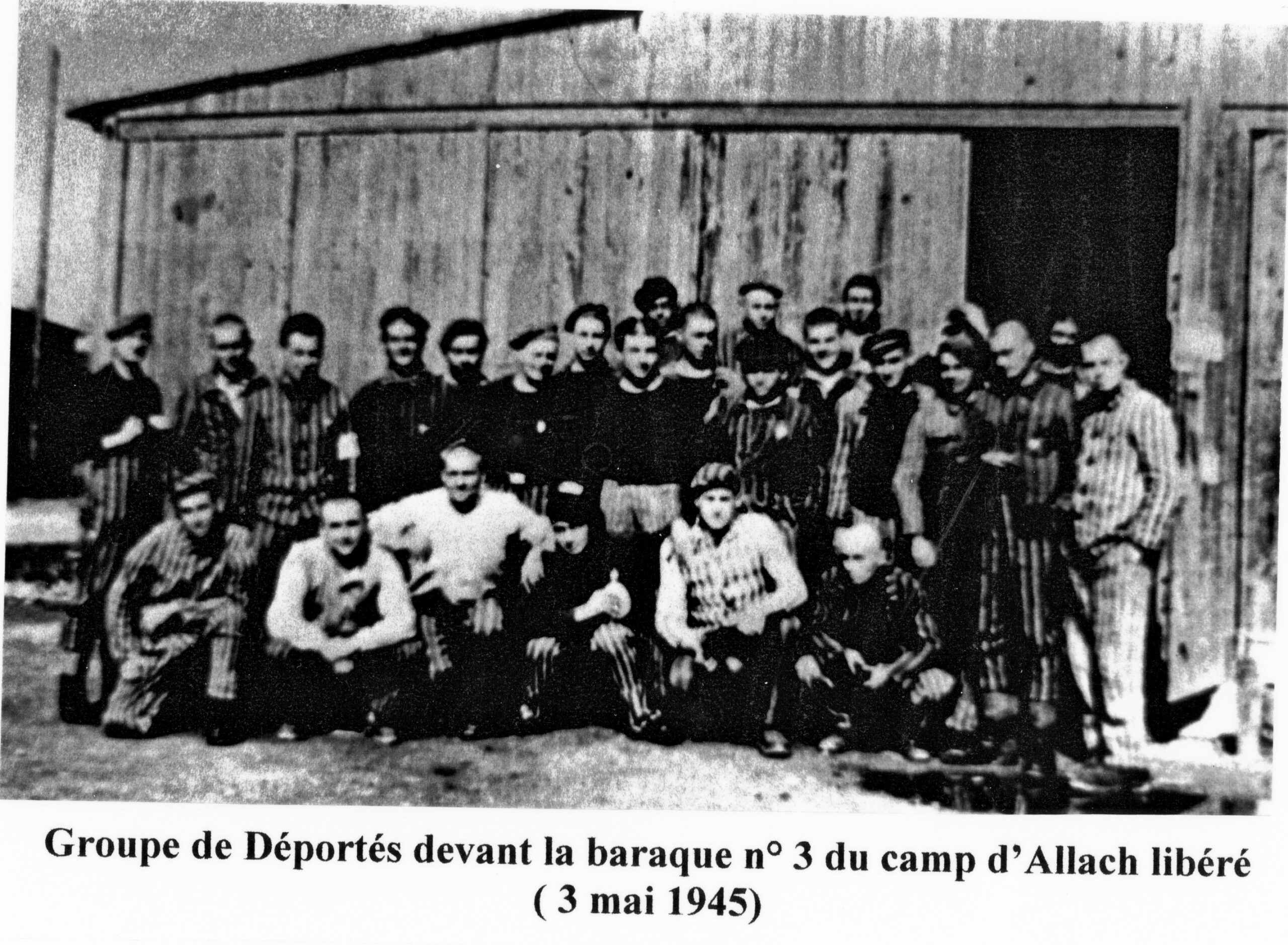

Enfin pendant deux jours la bataille fit rage autour du camp. Au cours de la nuit du 22 avril, les S.S. nous quittèrent sans bruit. Vers midi les Américains juchés sur leurs tanks firent une entrée triomphale au camp d’Allach.

Dans ce sinistre lieu, nous restâmes un mois encore, piqués contre le typhus, difficilement ravitaillés. Enfin, le 28 mai 1945 des camions français nous transportèrent jusqu’à Constance et le train nous ramena en France.

Heureux rescapé de ce camp de la mort, d’où tant de camarades ne reviendront jamais, je retrouvai avec bonheur ma famille et mes amis, sous mon beau ciel grenadois ».