Il naît à Paris XVe le 13 décembre 1931, à l’Hôpital Boucicaut. Il est naturalisé 15 jours après sa naissance.

Il est mis en pension très jeune « pour devenir un vrai Français ».

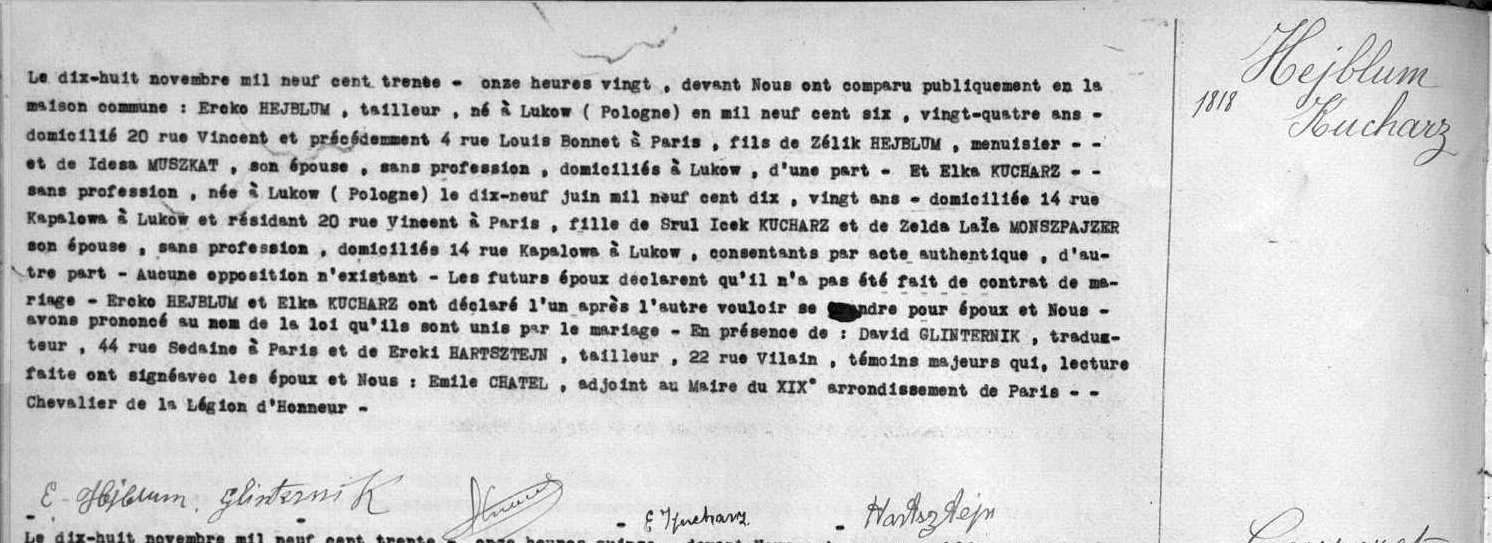

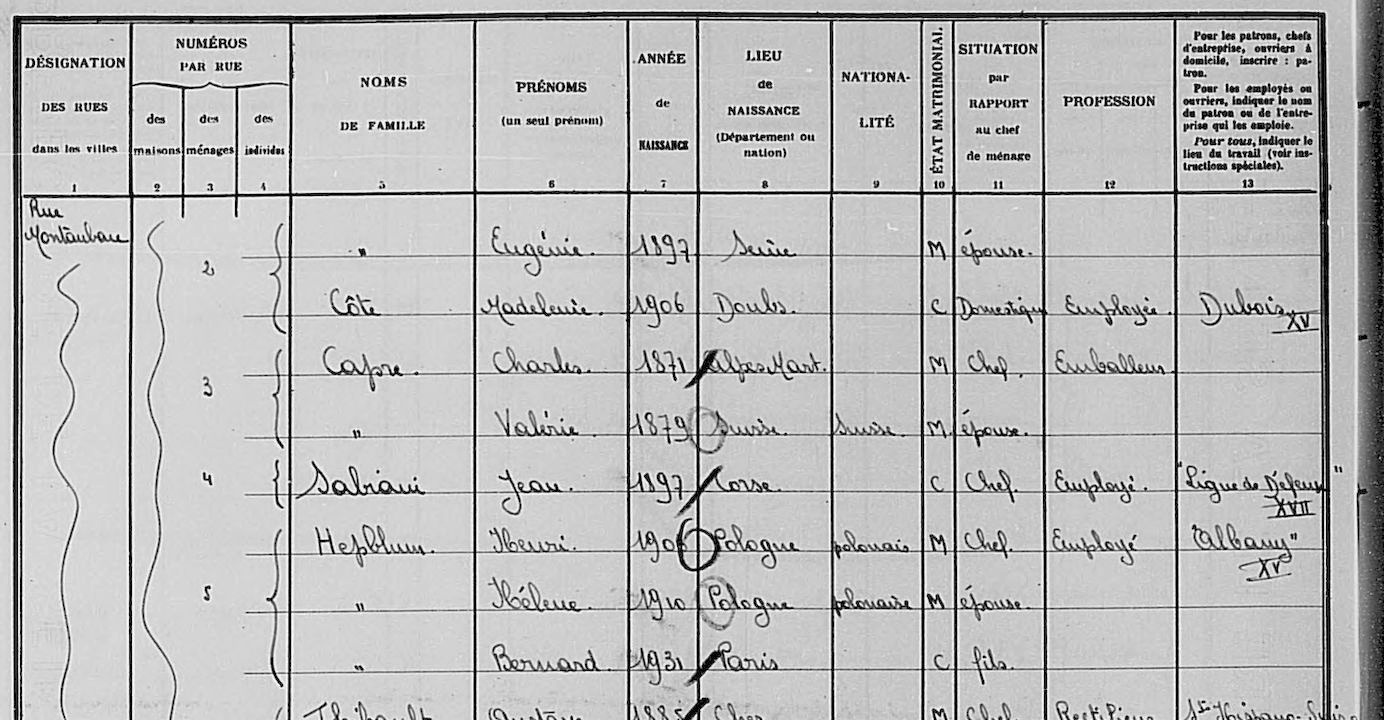

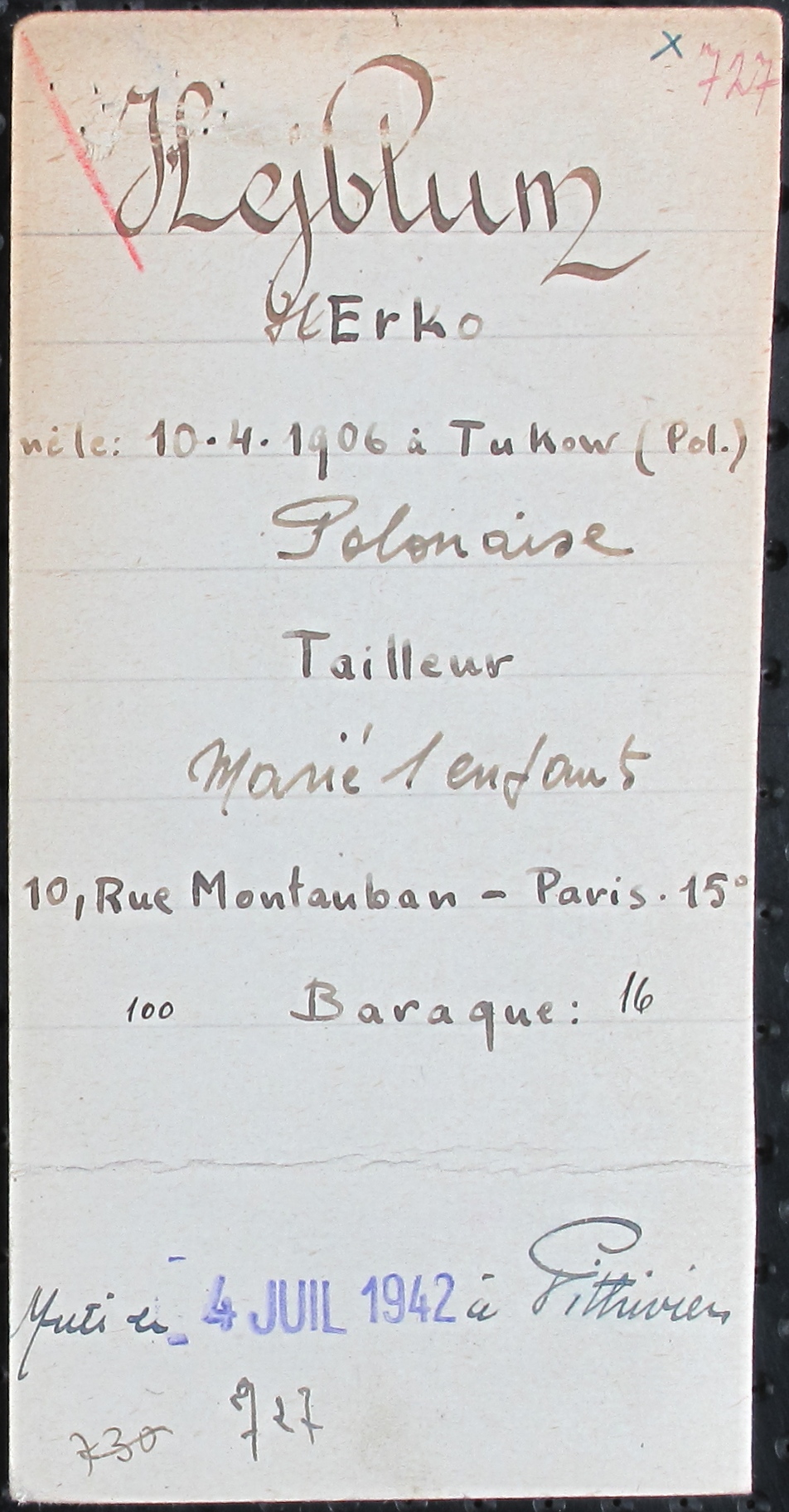

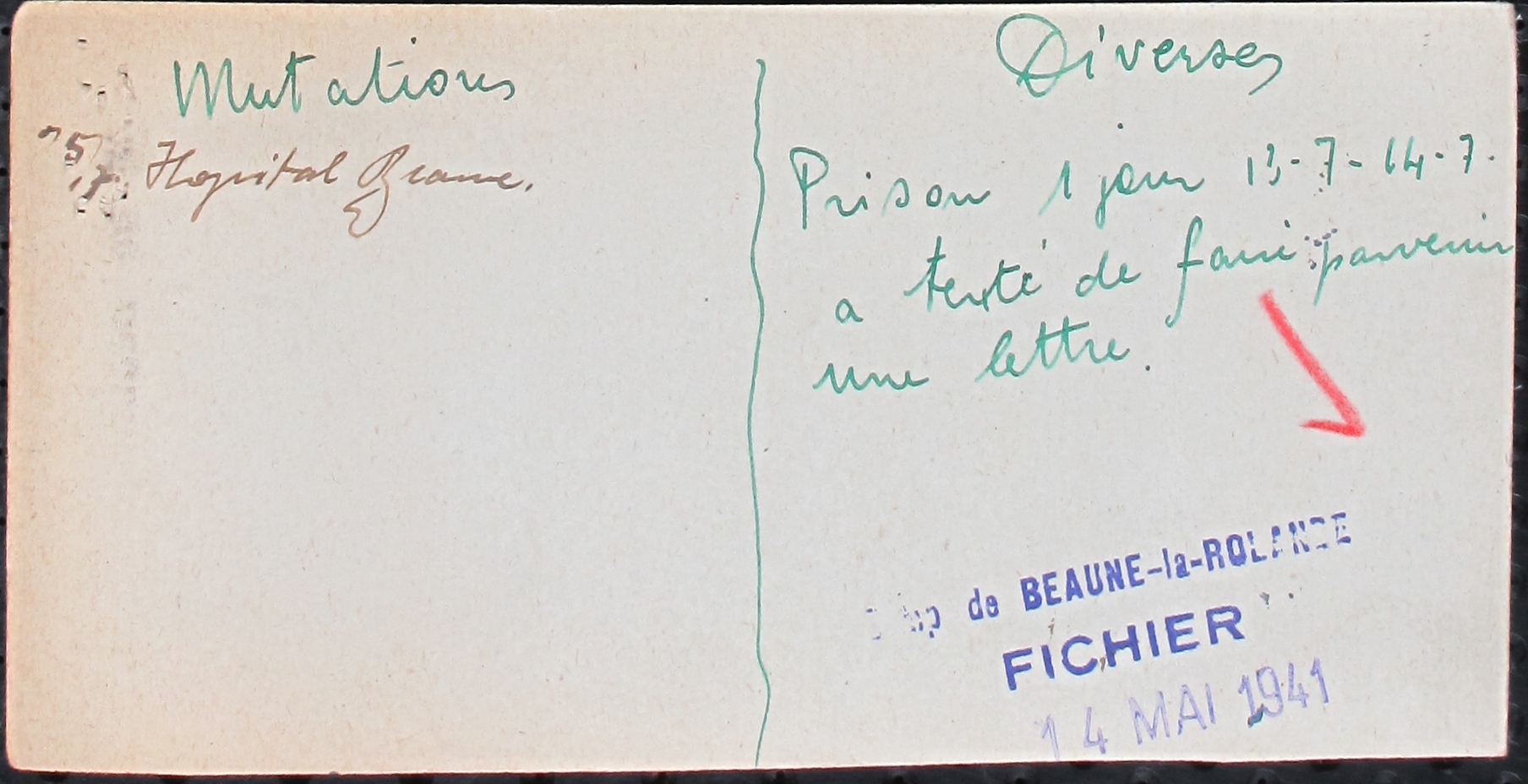

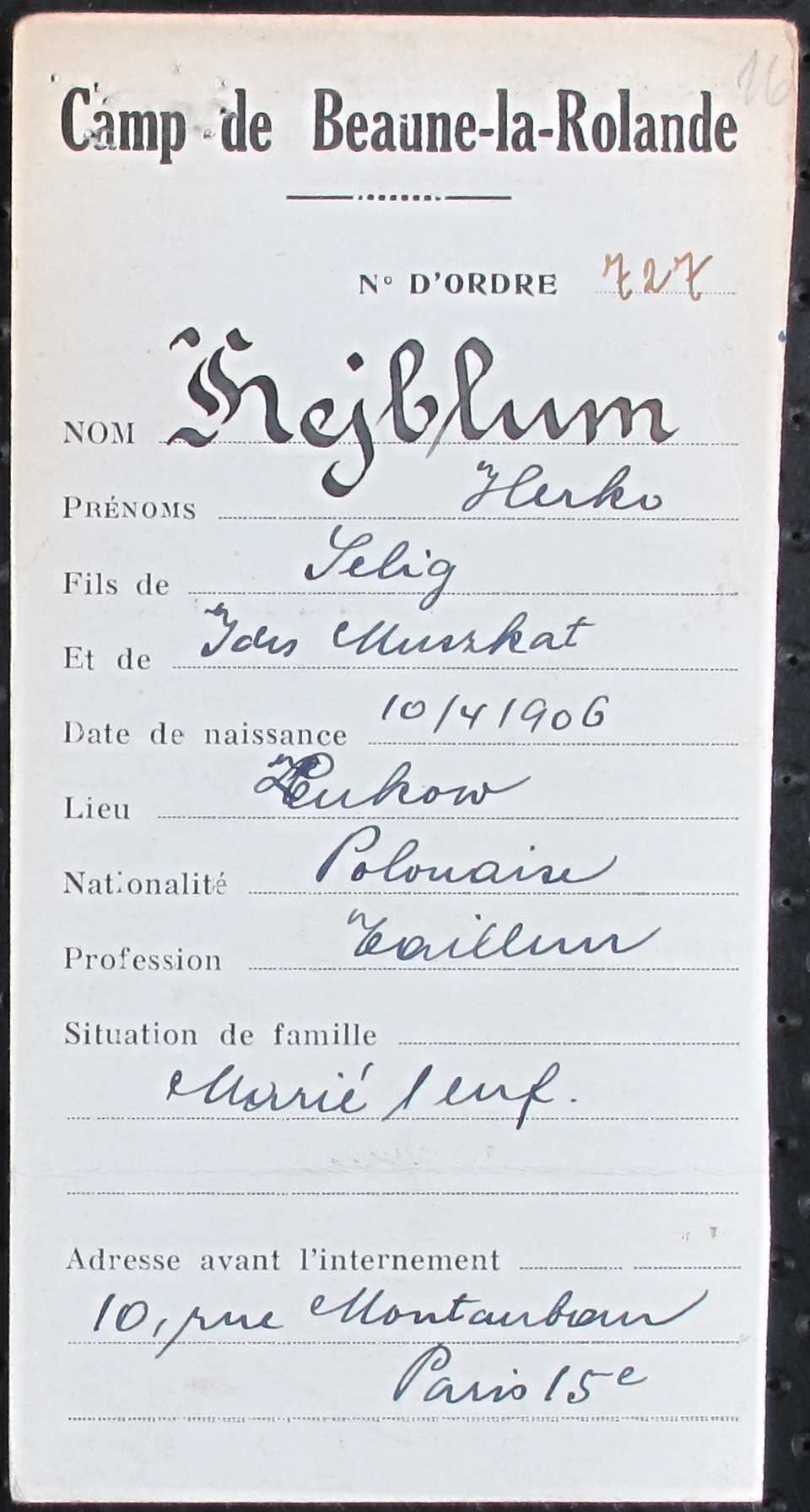

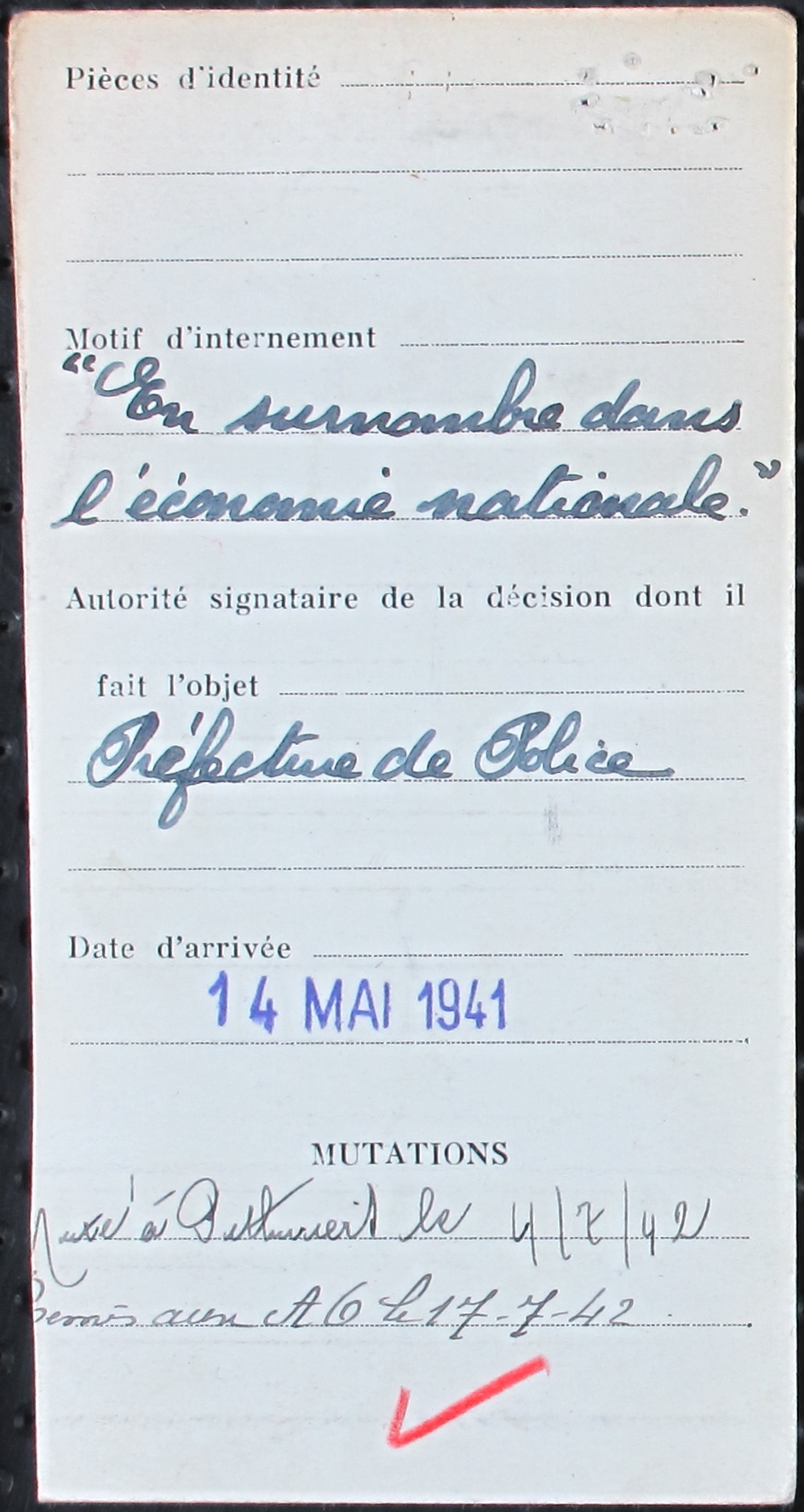

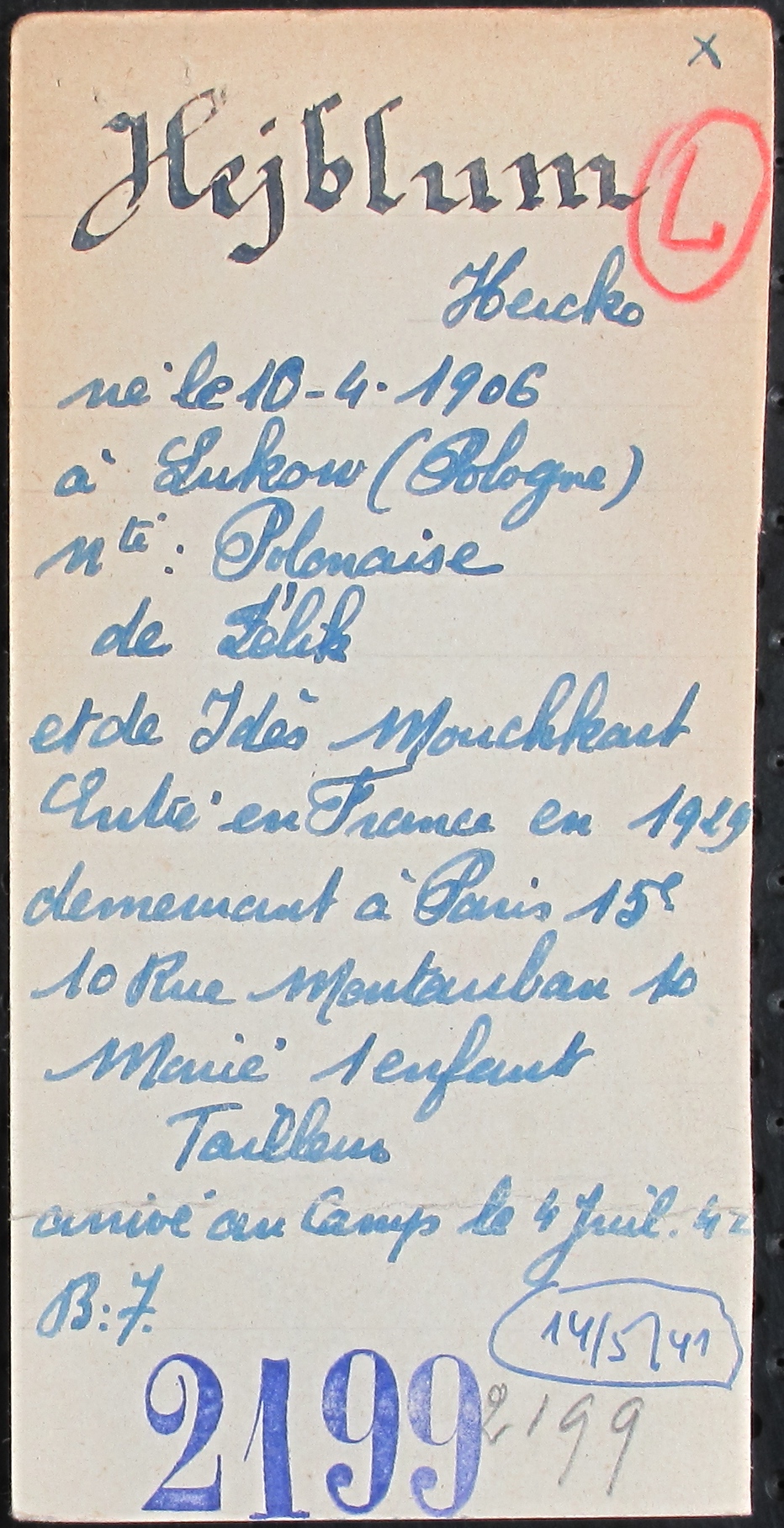

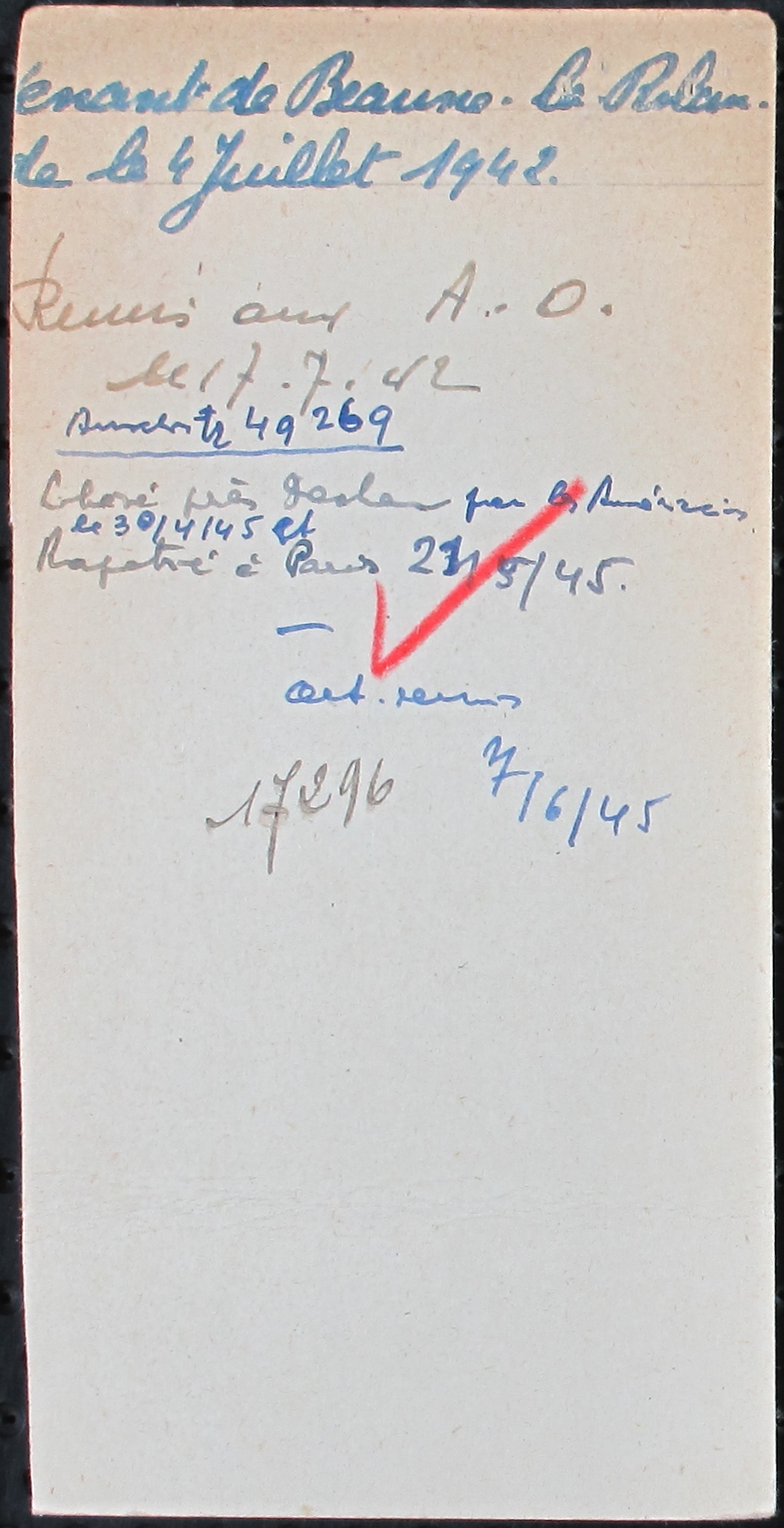

Son père, Hercko/Ercko dit « Henri », tailleur, apiéçeur, est né en 1906 à Lukow en Pologne, fils de Zélik, menuisier, et d’Idesa Muszkat, arrivé en France en 1929, domicilié avec sa femme 20 rue Vincent en 1930. Il travaille pour le compte des établissements Albany. Engagé volontaire en 1939, prisonnier de guerre évadé, il est arrêté lors de la Rafle du Billet vert le 14 mai 1941, interné à Beaune-la-Rolande, transféré le 4 juillet 1942 à Pithiviers, puis déporté à Auschwitz par le convoi n° 6 du 17 juillet. Il y est affecté au « Kanada ». Il transite ensuite par Varsovie entre octobre 1943 et juillet 1944, est libéré en avril 1945 à Dachau et rapatrié le 24 mai. Il sera naturalisé en 1945. Il est décédé en 1994.

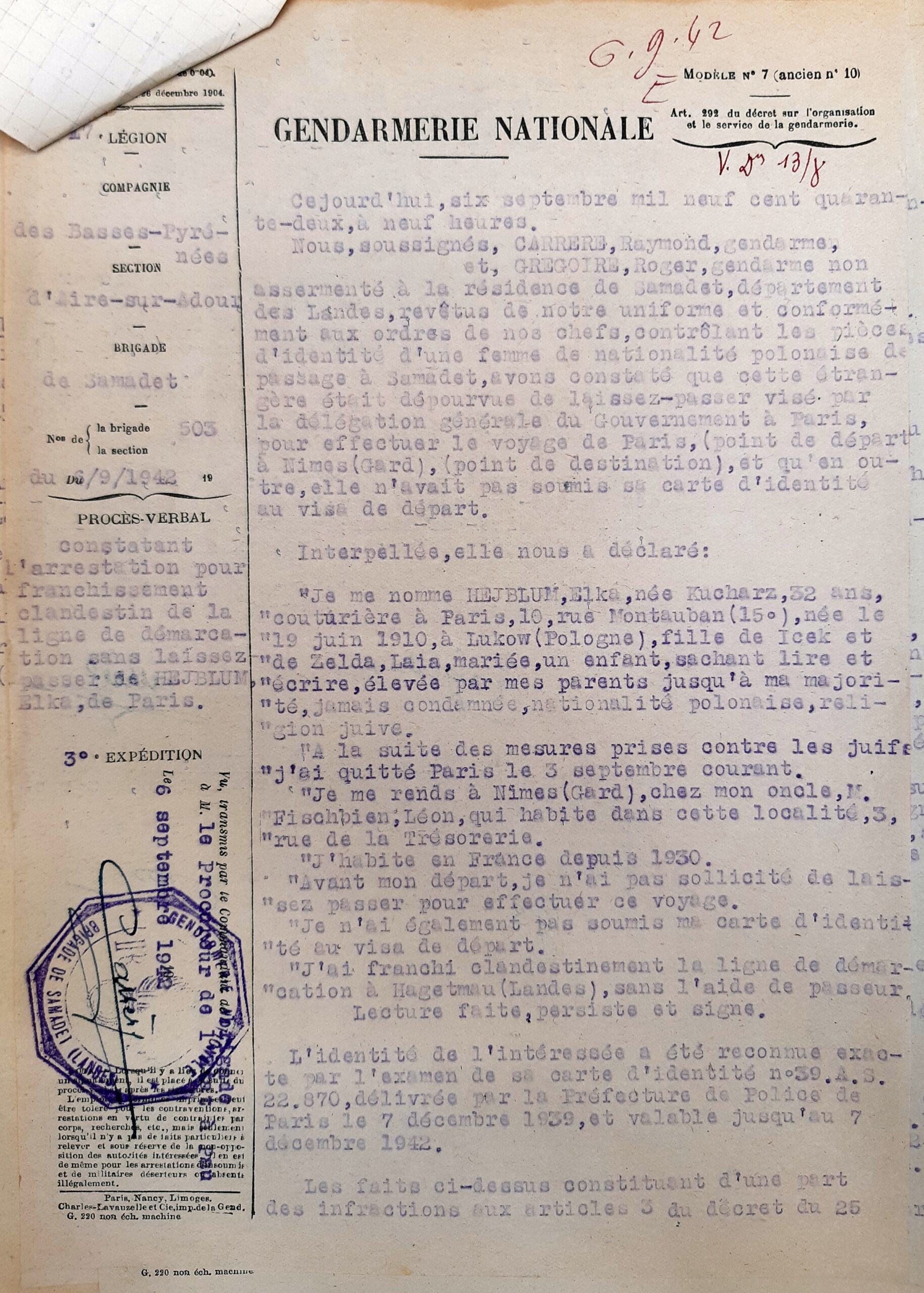

Sa mère, Elka dite « Hélène » Kucharz, est née le 19 juin 1910 à Lukow, fille de Srul Icek et de Zelda Laia Monszpajer. « Sa mère, ma grand-mère, dont je n’ai aucune photo, était considérée comme la folle du village. Elle jetait des sorts, elle tirait les cartes », raconte Bernard Hejblum.

Modiste, couturière, elle réside en France depuis 1930. « Elle était très élégante. Elle était Khazare, ce peuple converti au judaïsme dont parle Marek Halter ».

Ils se marient en 1930 à la mairie du XIXe et habitent 10 rue Montauban à Paris XVe, à proximité de « La Ruche ».

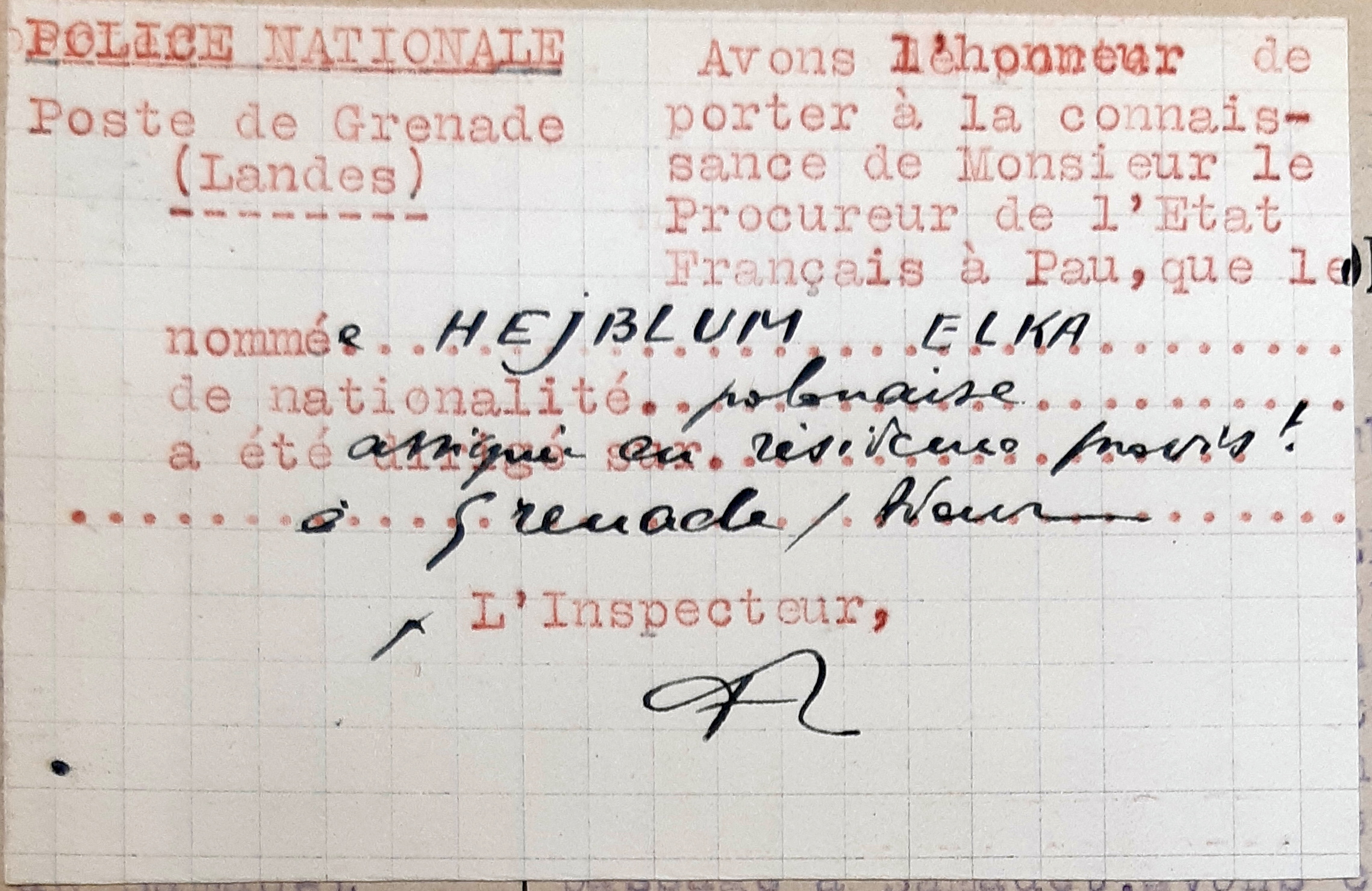

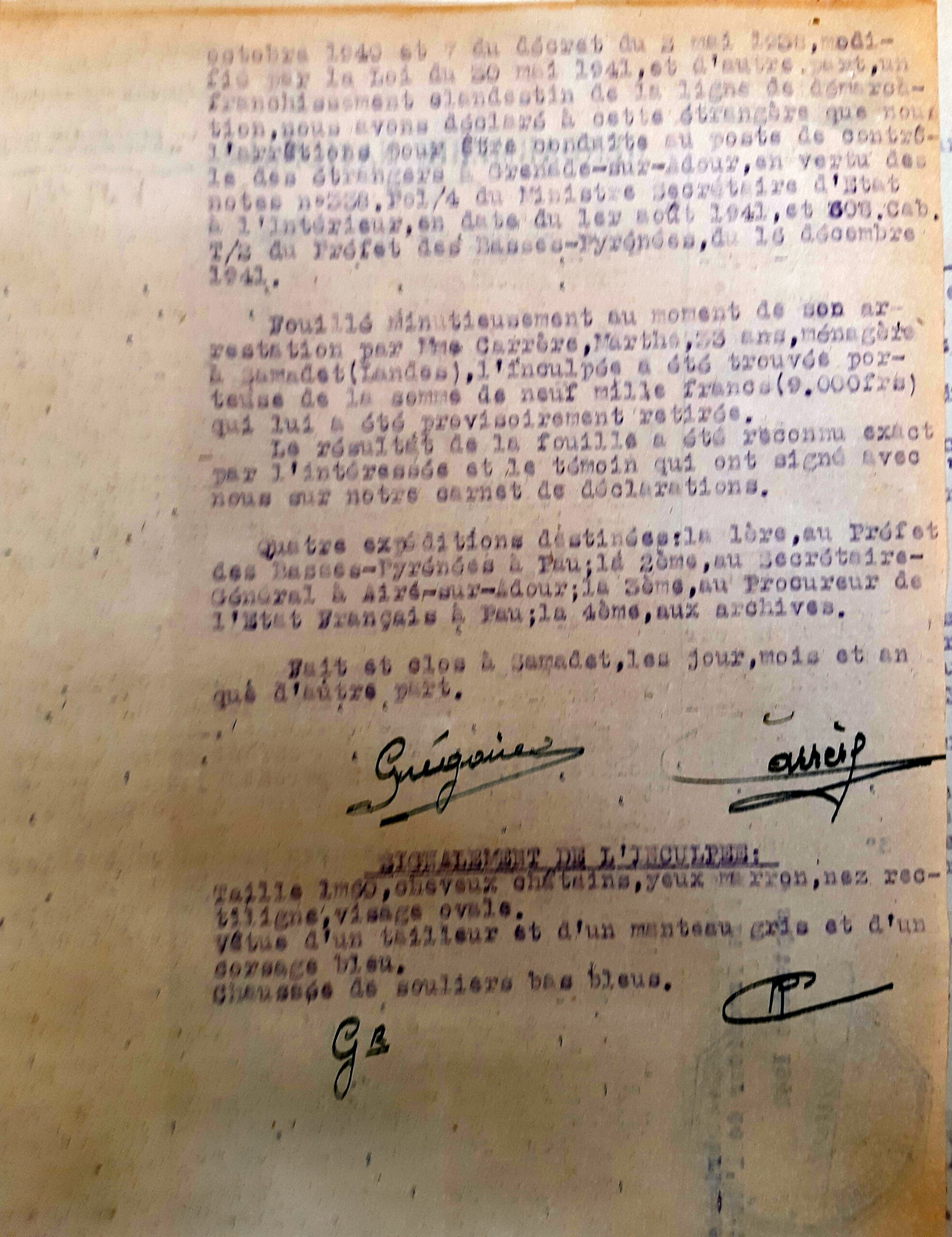

Restée seule après l’arrestation de son mari, Elka quitte Paris le 3 septembre 1942 dans l’intention de se rendre chez son oncle Léon Fischbein à Nîmes, et franchit la ligne de démarcation à Hagetmau. Elle est arrêtée par la gendarmerie à Samadet le 6. Transférée à Grenade-sur-l’Adour pour examen de sa situation, elle est assignée à résidence provisoirement à Grenade, mais est ensuite internée à Gurs (dont elle s’évadera).

« Après son retour elle retrouva son mari et son fils mais fut incapable de s’occuper de lui souffrant d’une grande instabilité psychologique puis précocement de la maladie d’Alzheimer ». Elle est décédée en 1994.

Nous livrons le témoignage de Bernard Hejblum, centré sur son expérience d’enfant caché (la chronologie des évènements est parfois difficile à établir).

« La traque a commencé le 14 mai 1941, mon père s’est présenté au commissariat de police. Il n’est pas revenu, il a été arrêté et il s’en est suivi tout un chamboulement dans mon existence.

Mes parents m’avaient mis en pension à la Ferté-sous-Jouarre. Un voisin milicien a prévenu ma nourrice en disant que j’étais un enfant juif. Donc, on m’a mis dans un train comme un paquet. J’avais 10 ans.

Je suis arrivé à la gare de l’Est et je me suis rendu à notre domicile. Là, ma mère avait été arrêtée et je me suis retrouvé seul. Les voisins m’ont gardé la nuit et je suis allé voir le patron de mon père. Monsieur Vauclair, qui était tailleur militaire (pour les Français et les Allemands, et également résistant) et connaissait une passeuse, Mme Bloquais ».

En mai 1942, ils partent de la Gare d’Austerlitz, descendent à Dax, et prennent enfin un autocar jusqu’à Hagetmau.

La ferme de Maria Lamaignère est située à 500 mètres de la route (il s’agit probablement de Noélie Ducasse, née en 1914 à Hagetmau, épouse de Jean Lamaignère).

La ferme

« Donc je suis arrivé dans cette ferme pour passer la ligne de démarcation, et on m’a demandé : « mais où vas-tu de l’autre côté ? ». J’ai dit, « mais je n’ai personne » et on m’a dit : « Eh bien, reste ».

Je suis resté pendant quatre ans dans cette ferme où je suis devenu ouvrier agricole (traire les vaches, couper du bois…).

Je n’étais pas seul il y avait deux autres jeunes qui étaient ouvriers aussi. C’était le grand et le petit André. Ils étaient hébergés également. Je dormais avec eux. La vie était dure, levé à 4h30, pas d’eau, pas d’électricité, pas de chauffage.

Personne ne m’aimait (la grand-mère quand elle me voyait se signait parce que j’étais juif), sauf la patronne qui s’appelait Maria. Elle me prenait pour son enfant. Elle avait 28 ans. C’étaient des « Justes » mais je n’ai jamais fait les démarches. Je le regrette, j’aurais dû.

Toute la guerre je parlais patois, j’étais seul avec les vaches et mes chiens : Patou, un véritable monstre, et Violette.

Les gens de la ferme ont toujours nié mon existence. Quand les Allemands venaient à la ferme chercher des œufs ou pour voir s’il n’y avait pas de juif, mon chien m’avertissait et j’allais me planquer.

Je me cachais dans la forêt pour échapper aux hommes, un petit peu comme le cerf ou le loup et, lorsque je gardais le bétail, la nuit, je me souviens de n’avoir pas été très rassuré au début, et surtout lorsqu’il y avait du vent. Une fois il m’est arrivé de prendre un arbre à bras le corps et de coller mon oreille contre l’écorce, et j’ai entendu le bois craquer et j’ai pensé alors, « Tiens, c’est son cœur qui bat ». Et depuis, j’ai considéré les arbres comme des êtres protecteurs et je pourrais dire, presque vivants puisqu’ils avaient un cœur.

Ce ne fut pas un changement traumatisant. Pour moi ce fut une aventure et je me disais toujours, « ça va s’arranger », et j’ai appris à vivre au jour le jour, et tous les événements qui arrivaient étaient provisoires ou transitoires. Ce n’était pas un traumatisme, c’était une aventure.

J’allais à la messe et à Vêpres pour donner le change.

J’ai changé d’état et j’ai appris à vivre une vie à laquelle je n’étais pas du tout préparé. J’ai fait la connaissance d’un autre monde, d’une autre planète. J’ai appris une autre langue. Je suis allé deux mois à l’école communale où j’ai passé mon certificat d’études (1er du canton) et où l’instituteur, M. Lapeyre, faisait les cours en patois et en français (certains ne parlaient pas encore le français). Je m’appelais Courrache.

Quelqu’un m’a dénoncé et les Allemands sont venus et m’ont interrogé dans la cour de récréation. Ils cherchaient un enfant juif. J’ai dit que le juif était un autre enfant de la classe dans un coin de la cour, et le temps qu’ils aillent le voir je me suis enfui grâce à M. Lapeyre. Je ne suis jamais retourné à l’école ».

La ligne

« A 12 ans je suis passeur. Il me semble qu’à l’époque, j’avais conscience de faire « quelque chose ». Nous étions à cheval sur la ligne de démarcation. C’était une route vallonnée de Chalosse et les patrouilles allemandes avaient des motos avec des mitrailleuses. Ils patrouillaient nuit et jour. On attendait parfois longtemps car les Allemands s’arrêtaient et observaient.

On profitait des accidents de terrain où la vue était bouchée par les collines pour passer. Il fallait faire passer des groupes de dix, quinze personnes qui se réfugiaient dans cette ferme, en pleine forêt. Il y avait toute une filière. On a passé des gens importants, des aviateurs anglais abattus (je me souviens ils étaient très dignes, ils portaient encore leur foulard blanc autour du cou), des militaires, des réfractaires au STO, beaucoup de Juifs, bien sûr, qui venaient à vélo ou à pied (dont, semble-t-il, les frères Joffo)….Mais ce qui était le plus terrible c‘est quand des enfants pleuraient, il fallait les faire taire pour éviter que le groupe soit découvert.

Je passais souvent seul, et on ne passait jamais dans le même coin car il fallait revenir ensuite.

La peur, elle ne vient jamais dans l’action. Elle vient après, lorsque l’action est terminée. Nous avions chacun un rôle. Comme enfant, j’avais un rôle majeur parce que les Allemands s’intéressaient moins aux enfants qu’aux adultes, et donc j’étais en première ligne pour avertir. Mais il m’est arrivé effectivement d’avoir peur un jour quand les Allemands m’ont mis en joue et j’ai bien cru que ma dernière heure était arrivée.

Il y avait aussi des résistants dirigés par M. Lapeyre (Réseau Kléber). Lapeyre était le capitaine. Il me donnait des missions où je passais des documents sur moi et que je venais livrer dans une métairie qui était le QG de la résistance. J’étais en quelque sorte agent de liaison. Il me donnait des livres en récompense des services rendus« .

La libération

« Le 8 mai 1945 ce fut la fin de la guerre et les cloches ont sonné. Quand la guerre fut finie je me suis mis à pleurer pour 5 années de larmes. Mais je suis resté à la ferme. Je portais le deuil de mon père et de ma mère. Je ne savais pas qu’ils étaient vivants.

Nous sommes à l’été 1945, au mois de juin… Je suis sur la route avec les vaches et je vois le car passer avec un Monsieur qui a un foulard rouge. Le car s’arrête et le Monsieur descend et me dit « Je suis Papa ». J’ai appelé mon père, « monsieur ».

Mon père est revenu d’Auschwitz en mai 1945, il avait été voir son ancien patron et avait appris qu’il m’avait envoyé dans les Landes.

On n’avait rien à se dire. Il est reparti après trois jours (les vaches s’étaient égaillées et étaient parties loin).

Ma mère était rentrée de camp [Gurs ?] après lui. Elle est venue aussi me voir. Mais elle est également repartie. J’avais totalement oublié mon père et lorsque ma mère est venue, ce fut pareil.

J’ai retrouvé ma famille que j’avais complètement oubliée. Pour moi, je ne pensais jamais retrouver ma famille. Moi, ma famille, c’était la ferme, et puis ma vie était tracée là-bas.

Pour eux, sans doute, ce fut une grande déception, Je n’ai pas pris la mesure de la séparation, les liens n’avaient pas été tissés. Ce sont les retrouvailles qui ont été difficiles. Je me voyais quitter une vie où j’avais trouvé un certain équilibre et la perspective d’un changement était traumatisante pour moi.

Puis mes parents se sont retrouvés et quelques mois après je suis revenu à Paris. On m’a mis à l’école.

Ils ne m’ont jamais rien dit de leur internement et déportation. Ma mère était revenue très perturbée psychologiquement.

Mon père est redevenu tailleur et ma mère faisait des boutonnières. Je dormais dans le couloir par terre.

Je ne suis pas resté avec mes parents. J’étais violent et d’une force considérable. Au collège, j’ai failli tuer un garçon dans une bagarre parce qu’il m’avait traité de juif, et on m’a viré comme « élément asocial ». J’étais en troisième. Je fuguais. Je partais et je me promenais dans Paris. Je revenais après trois jours.

Je suis par exemple retourné à la ferme. J’ai retrouvé mes chiens.

Je suis enfin revenu à Paris. J’avais 17 ans, je voulais aller aux Beaux-Arts. Je voulais devenir architecte mais j’étais nul en Maths. Notre logement avait été confisqué et était occupé, et mes parents ont acheté alors un appartement de 4 pièces.

Je faisais du marché noir avec le SHAPE (Grand Quartier général des puissances alliées en Europe) et je gagnais beaucoup d’argent. J’avais acheté trois chambres de bonne dans l’immeuble de mes parents. Quand je suis parti à l’armée j’ai vendu les trois chambres et mes parents ont acheté une boutique ».

Bernard Hejblum devient ensuite cadre chez Mercier (dans la confection), à Grasse puis à Nice, et enfin marchand de tableaux.

Ma réussite dans cette vie ?

« Tous les jours on a une petite réussite. J’ai réussi une vie professionnelle et d’homme. Tous mes projets ont abouti sauf celui de fonder une famille. Je n’ai pas pu aimer. Peut-être parce que je n’ai pas été aimé.

Je me suis endurci à la séparation et je ne me suis jamais attaché ».

Quel message pouvez-vous et voulez-vous laisser aux jeunes ?

« Avoir confiance en soi.

Ne pas compter sur les autres.

Avoir un projet de vie

La plus belle chose dans l’existence c’est de commencer. Il faut attaquer le premier pas ».

Ecrire et créer

« Écrire est une façon de déployer enfin mon histoire au lieu de l’écraser dans le silence. Les souvenirs ont été transformés par les ans. Mais la douleur reste lourde à porter, l’écriture tente de s’en débarrasser. Rien n’oblige celui qui lit à être malheureux avec celui qui écrit, pourtant, cela peut faire écho.

Ceux qui sont cassés rendent malheureux leur entourage. Je ne veux entraîner personne dans ma détresse, pourtant il est temps de témoigner. J’entends par témoignage, non pas une photo parfaite, mais le désir de conserver une trace sensible, d’approfondir l’ornière laissée par d’autres. Un croquis où l’on aurait ôté les détails superflus ».

Bernard est aussi un artiste, un sculpteur de cages, un écraseur de grilles, un broyeur de mailles, un ciseleur de rêves de liberté…

Mon travail consiste à écraser des cages, c’est une façon pour moi de soigner ma névrose de l’enfermement. C’est un travail que j’ai commencé il y a bien longtemps, ce n’était pas pour moi un travail. Je me souviens de la première cage que j’ai fracassée… je l’avais ramassée dans une maison abandonnée et puis d’autres ont suivi jusqu’au moment où j’en ai eu une grande quantité que j’accrochais sur un mur de ma propriété comme des trophées. Un jour Frédéric Altmann et France Delville m’ont conseillé d’exposer mes œuvres.

Pendant longtemps, j’ai refusé d’exposer. Mon père m’avait dit tout de suite après son retour d’Auschwitz, « surtout mon fils, ne te fais pas remarquer » et quelque part, exposer, c’est également s’exposer.

Je me suis finalement laissé convaincre. Mes amis m’ont préparé une première exposition et puis d’autres ont suivi et je continue toujours à soigner ma névrose en écrasant des cages.

J’écrase des cages pour dire combien la liberté est précieuse. Se battre pour la liberté des autres, c’est aussi se battre pour sa propre liberté. Pour moi, l’essence de l’individu, c’est de vivre libre. Pour moi, c’est une révolte, un combat, c’est une résistance. La liberté est un bien précieux qu’il faut nourrir. Écraser des cages pour moi, c’est une façon de dire quelque chose et non pas de montrer.

Sources

Entretien : https://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:731090

https://convoisduloiret.org/deporte/568-hejblum-herko/

https://amejdam06.blogspot.com/2015/11/bernard-hejblum-hors-de-la-cage.html

Documents