Élisée Alexandre Jean CAVAILLÈS est né le 15 mai 1903 à Saint-Maixent (Deux-Sèvres), fils d’Ernest CAVAILLÈS (1872-1940), lieutenant-colonel, professeur de géographie à l’École militaire, dreyfusard, et de Juliette LAPORTE. Ses racines familiales se trouvent dans le Sud-Ouest. Il est élevé dans les valeurs du patriotisme et de la religion protestante.

Son père est affecté à Mont-de-Marsan en 1913, au service du recrutement.

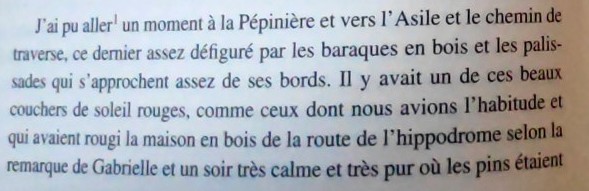

De collèges en lycées, Jean poursuivait des études décousues. A Mont-de-Marsan, il fut souvent retenu à la maison par de violentes angines qui interrompaient ses classes et arrêtaient momentanément son développement physique. Pourtant, en fin d’année, il rapportait de la distribution des prix une pile de livres magnifiques. Il travaillait sans effort, tout seul, et trouvait le temps d’organiser nos jeux dont il était l’animateur.

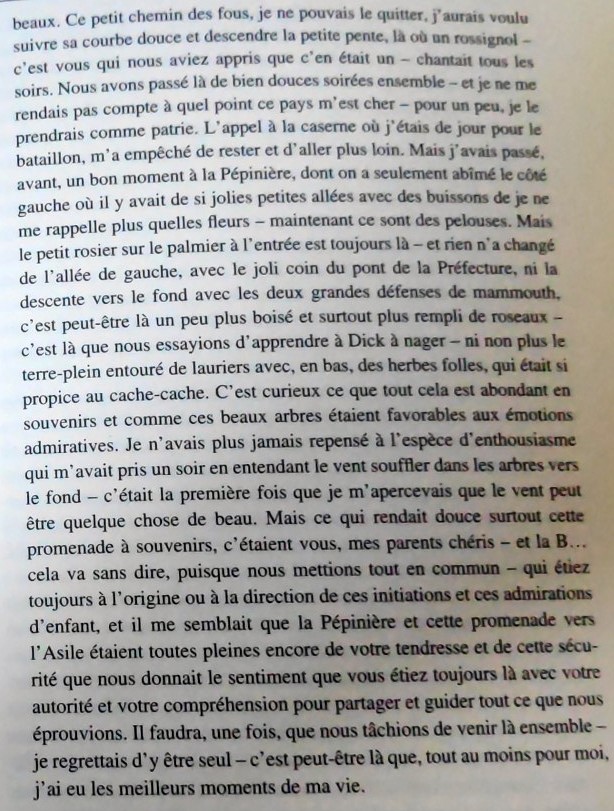

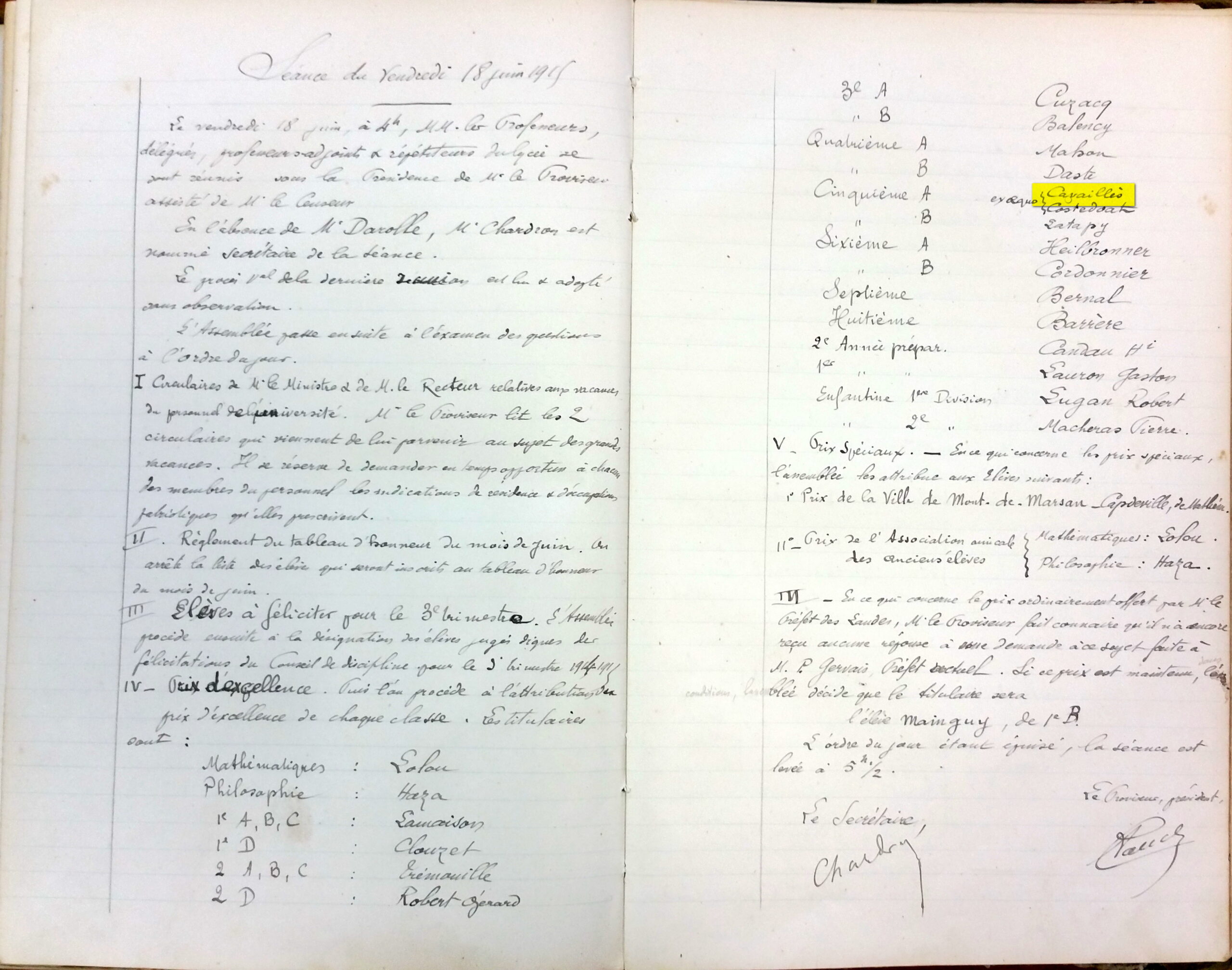

Brillant élève, il fait ses études au lycée Victor Duruy :

- Année scolaire 1913-1914 (Classe de 6e A) : Accessit de Sciences Naturelles

- Année scolaire 1914-1915 (Classe de 5e A) : Prix du Conseil de Discipline, Prix d’Excellence, Tableau d’Honneur, 2e prix de Français, 2e accessit de Thème Latin, 1er accessit de Version Latine, Accessit de Récitation, Prix de Calcul, 2e Prix de Sciences Naturelles, Prix d’Allemand

- Année scolaire 1915-1916 (Classe de 4e A, malade ?) : Accessit du Conseil de Discipline

- Année scolaire 1916-1917 (Classe de 3e A) : Certificat d’Etudes Secondaires du 1er Degré, Prix du Conseil de Discipline, Prix d’Excellence, Tableau d’Honneur, 2e prix de Composition Française, 2e prix de Thème Latin, 1er prix de Version Latine, Prix de Grec, Prix de Récitation, 2e prix d’Histoire et Géographie, 1er prix de Mathématiques, 1er accessit d’Allemand.

Les connaissances en anglais de son père le font nommer au printemps 1918 à la Section franco-américaine de Bordeaux.

Jean y poursuit ses études (en pension chez son oncle professeur de géographie), puis en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Louis-le-Grand à Paris (1920). En 1923 il est reçu premier au concours d’entrée de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm après l’avoir préparé seul (promotion de Raymond ARON, Vladimir JANKÉLÉVITCH et Jean-Paul SARTRE). Il est également titulaire d’une licence de mathématiques. En 1927, il est agrégé de philosophie.

Il effectue ensuite son service militaire à Saint-Cyr (sous-lieutenant au 14e Régiment de Tirailleurs Sénégalais, ce qui est l’occasion de revenir à Mont-de-Marsan).

Il séjourne à plusieurs reprises en Allemagne (Berlin, Hambourg, Göttingen, Munich et Fribourg) et il peut observer les progrès du national-socialisme. Il est boursier d’étude de la Fondation Rockefeller en 1929-1930 pour une étude sociologique sur les mouvements de jeunesse et les mouvements religieux en Allemagne, notamment sur l’évolution contemporaine du protestantisme allemand. En 1934, il lira Mein Kampf après avoir entendu Adolf HITLER en 1931 (« Tête de professeur de gymnastique, mâchoires et pas de regard » juge-t-il). Il rencontre en 1936 à Altona les opposants au régime hitlérien.

Entretemps, il travaille sur la théorie. De 1929 à 1935, il est agrégé-répétiteur à l’École Normale Supérieure, puis enseigne au lycée d’Amiens la philosophie et la littérature (1936-38). C’est là qu’il fait la connaissance de Lucie AUBRAC.

En 1937, il soutient à la Sorbonne deux thèses, « Méthode axiomatique et formalisme » (thèse principale) et « Remarques sur la formation de la théorie abstraite des ensembles » (thèse complémentaire) sous la direction de Léon BRUNSCHVICG. Il est nommé à l’université de Strasbourg en mai 1938.

Profondément européen, il dénonce les Accords de Munich.

Mobilisé en septembre 1939, il commande une section devant Forbach et obtient deux citations pour son courage. Fait prisonnier le 11 juin 1940 dans la région d’Anvers en Belgique, menacé d’être exécuté s’il continue de protester, en particulier contre les humiliations infligées en public aux soldats coloniaux, il s’évade le 25 juillet (déguisé en jardinier) et rejoint à Clermont-Ferrand l’université de Strasbourg qui y est repliée. Il y reprend ses cours de maître de conférences.

Il perd son père en décembre 1940.

En novembre 1940, il rencontre Emmanuel d’ASTIER de la VIGERIE et, avec Lucie AUBRAC, il fonde un petit groupe de résistance, « la Dernière Colonne », et le mouvement Libération-Sud. Il confectionne des papillons qu’il colle à Clermont-Ferrand et rédige des tracts. Pour atteindre une plus large audience, il apparaît nécessaire de créer un véritable journal ; ce sera Libération à la rédaction duquel il participe activement. Le premier numéro paraît en juillet 1941.

En mars 1941, il est nommé professeur de logique et de philosophie des sciences à la Sorbonne. Il participe alors en Zone occupée à la résistance au sein du mouvement Libération-Nord, et fait bientôt partie du comité directeur, dans lequel il joue un rôle essentiel.

Il porte les pseudonymes successifs d’Hervé, Carrière, Chenevière, Bucéphale, Pégase, 95078, Benoît, Sully, Marty, Crillon…

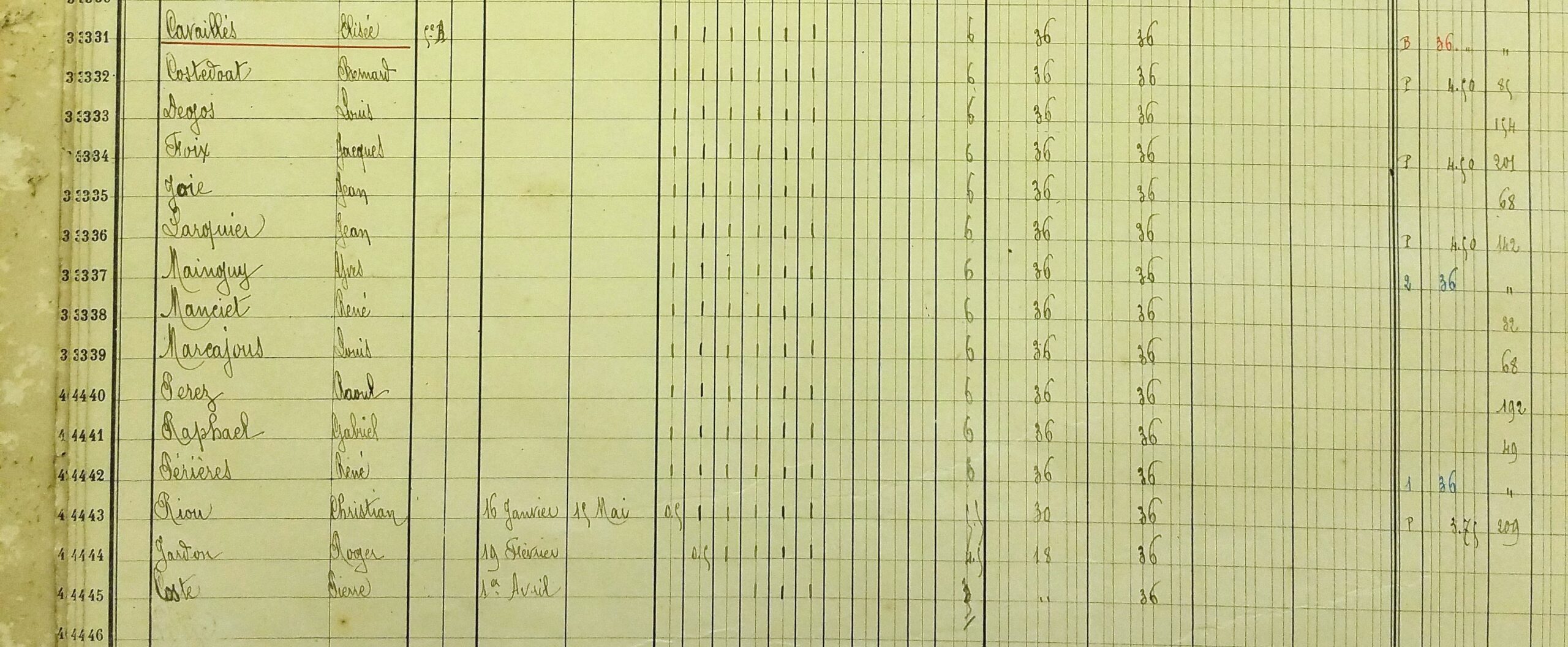

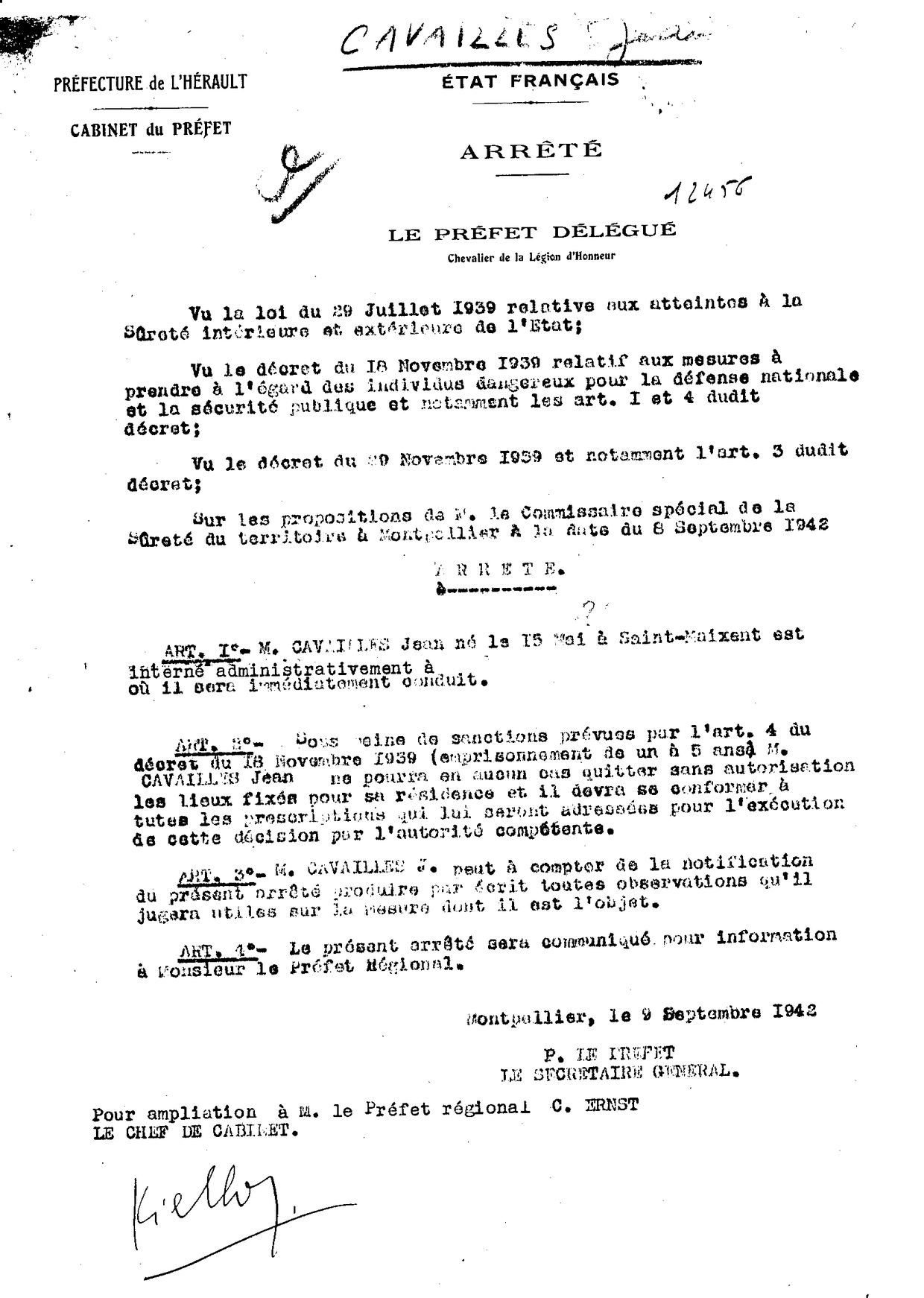

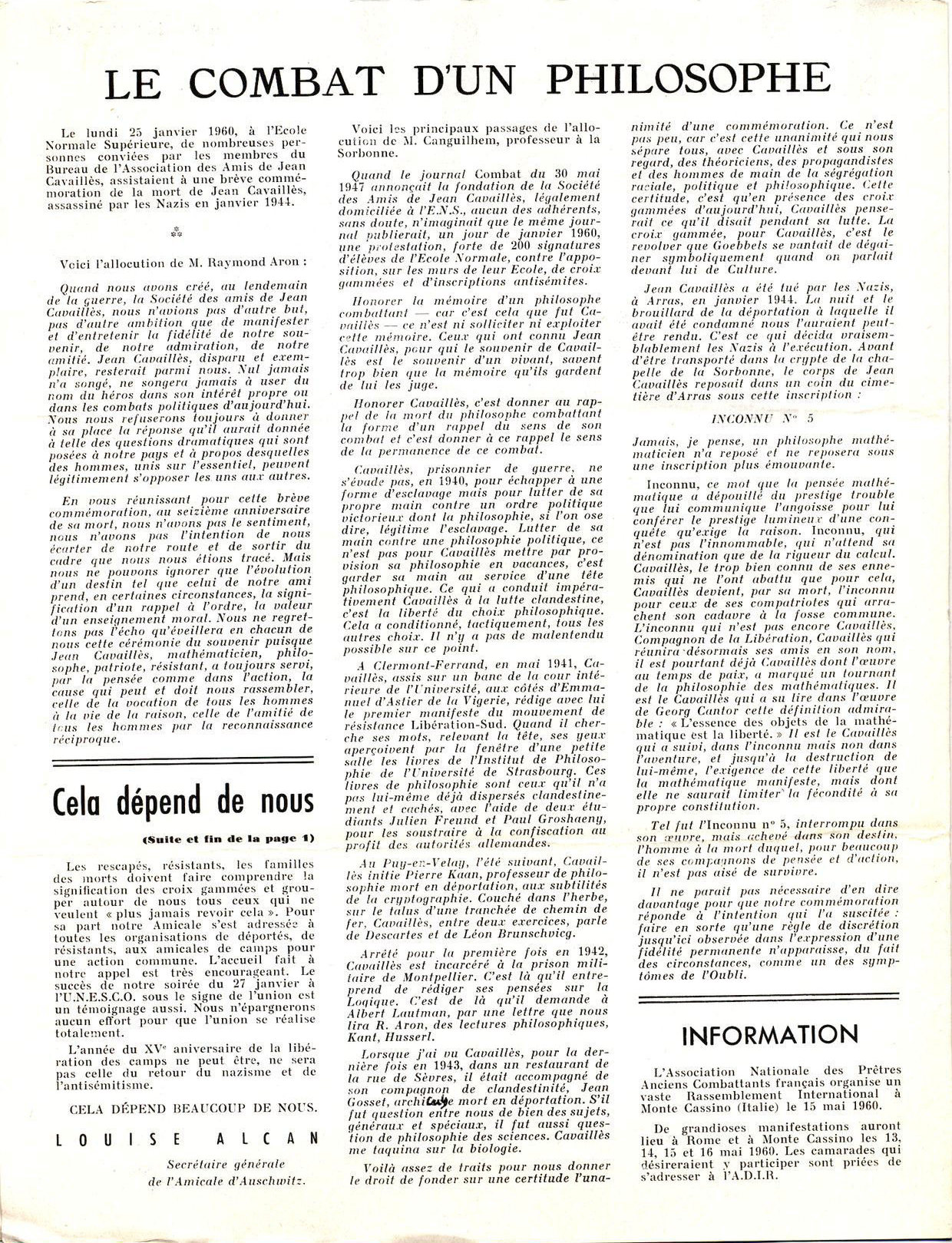

Favorable à l’action militaire, il crée, en avril 1942, à l’instigation de Christian PINEAU, chargé par le Bureau Central de Renseignements et d’Action (BCRA) de Londres de constituer un réseau de renseignements en Zone occupée, le réseau « Cohors ». Arrêté près de Narbonne avec Christian PINEAU par la police française en septembre 1942, après l’échec d’une tentative d’embarquement pour Londres, il est interné à Montpellier puis au camp de Saint-Paul d’Eyjeaux dans la Haute-Vienne. Il y rédige – à l’aide de seulement quelques livres que des amis ont pu lui apporter – son « testament philosophique », publié de manière posthume en 1947.

Dans le camp, il donne une conférence sur « Descartes et sa méthode » où, selon certaines sources, il utilise la philosophie mathématique comme un langage codé. En tout cas, la fin de la conférence ne laisse rien dans l’obscurité :

C’est un tonnerre d’applaudissements quand Jean CAVAILLÈS, après avoir rappelé la traversée de l’embouchure de l’Elbe où Descartes, menacé par des mariniers, dégaina avec courage et avec succès, ajouta: « Il faut toujours savoir tirer l’épée ».

A la faveur d’une tempête de neige, il s’évade le 29 décembre 1942 et gagne Lyon, désormais occupée par les Allemands.

Révoqué par Vichy, recherché par la police, il entre dans la clandestinité, caché à Paris, recherche les moyens nécessaires pour agrandir son réseau et part pour Londres en février 1943. Il rencontre à plusieurs reprises le général DE GAULLE. Chargé de mission, il est de retour en France le 15 avril transporté par un avion Lysander près de Rouen.

Il se livre essentiellement au renseignement et au sabotage visant entre autres la Kriegsmarine et l’inspection des installations allemandes de « radiophares » sur les côtes. Il se plonge de plus en plus profondément dans les actions directes de sabotage, seul et au sein de groupuscules convaincus, comme lui, de la priorité de l’action militaire et paramilitaire offensive sur la propagande. « Là où est le danger, là aussi doit être le chef ». Entretemps « Cohors » est infiltré suite aux actions de contre-espionnage de l’Abwehr IIIF, moyennant le « retournement » d’agents de liaison capturés, introduits dans le Funkspiel (« jeu de radio », technique destinée à capter le trafic radio notamment avec l’Angleterre). Jean CAVAILLÈS est trahi par un de ses agents de liaison sans doute « retourné » d’une telle façon.

Arrêté le 28 août 1943 boulevard Saint-Michel à Paris par l’Abwehr, avec sa sœur Gabrielle, son beau-frère Marcel FERRIÈRES et quatre autres membres de son réseau, il est torturé par la Gestapo de la rue des Saussaies. Il ne parle pas, « Cohors » survit. Tous les sept sont incarcérés à Fresnes jusqu’à fin 1943.

« Le prof de la Sorbonne » impressionne ses interrogateurs par les citations de philosophie et de culture allemandes qu’il produit devant eux. Après cinq mois, Gabrielle est remise en liberté, les autres sont transférés à Compiègne le 18-19 janvier 1944, en attente d’être déportés. Prévu pour le convoi de déportation vers Buchenwald du 22 janvier, il est finalement maintenu à Compiègne pour compléments d’instruction, car l’ « affaire Marty » (un des nombreux pseudonymes de CAVAILLÈS) connaît un revirement : on découvre que l’énigmatique et introuvable « Daniel » des sabotages dans le Nord n’est autre, encore, que « Marty ». Or les sabotages relèvent de la justice militaire. Début mars, il est transféré à Arras via Amiens. Une fois l’ampleur de ses activités réalisée, le sort de CAVAILLÈS semble scellé. Malgré les interventions de personnes influentes, tels Gaston BACHELARD ou les vichystes Jérôme CARCOPINO, directeur de l’ENS, ou Marcel DÉAT. C’est la matin du 4 avril 1944 qu’il comparait devant un tribunal militaire allemand et est fusillé sur-le-champ dans les fossés de la citadelle d’Arras.

Il est enterré avec 11 autres personnes dans une fosse commune située dans les douves.

En octobre 1944, peu après la Libération, les corps des fossés du pentagone d’Arras sont relevés et enterrés dans un carré commun d’un coin du cimetière de la ville, chacun sous une croix de bois. La dépouille de Jean CAVAILLÈS est recensée en mairie comme celle de l’« Inconnu n° 5 ». Le 25 juin 1945, elle est reconnue par sa sœur grâce aux descriptions enregistrées lors de l’exhumation et à son portefeuille en cuir vert mais noirci contenant les photographies effacées de leurs parents.

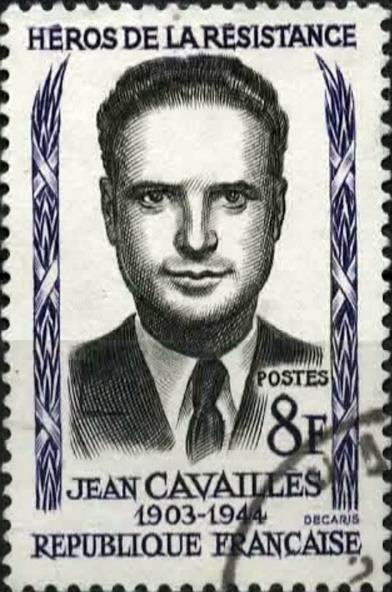

Fait Compagnon de la Libération à titre posthume le 20 novembre 1944, il repose depuis le 8 juin 1946 dans la chapelle de la Sorbonne avec 11 autres universitaires.

Héritier des traditions rationalistes de l’Université française, Jean Cavaillès, revendiquant les valeurs de l’universalisme républicain contre l’irrationalisme national-socialiste et le racisme, appartient au groupe des philosophes qui sont entrés en résistance.

Quand Lucie AUBRAC est venue au lycée Victor Duruy en 2006 afin d’inaugurer le Mémorial aux enfants juifs du Parc Jean Rameau, elle ne savait sans doute pas que son compagnon de Résistance y avait été élève 90 ans auparavant…

La sœur de Jean CAVAILLÈS, Gabrielle FERRIÈRES (1900-2001), également résistante au sein de Libération-Nord et de Cohors, arrêtée en même temps que lui, pionnière de SOS Amitié, est l’auteur de sa biographie.

Son beau-frère, Marcel FERRIÈRES (1897-1977), polytechnicien, rédacteur au sein de « Libération » (1941-43), également membre de Libération-Nord et de Cohors, arrêté en même temps que lui, est déporté à Buchenwald.,

Sa belle-soeur, Alice FERRIÈRES (1909-1988), est la première Française à recevoir (en 1964) la Médaille des Justes parmi les nations par le Mémorial de Yad Vashem pour aide aux réfugiés et enfants juifs pendant l’occupation.

Dans le film « L’Armée des ombres » de Jean-Pierre MELVILLE (1969), d’après le roman de Joseph KESSEL (1943), le personnage fictif de Luc JARDIE évoque à plusieurs niveaux la figure de CAVAILLÈS.

Quelques œuvres de Jean CAVAILLÈS :

- « L’École de Vienne au Congrès de Prague », Revue de métaphysique et de morale, XLII, 1935, p. 137-149.

- Briefwechsel Cantor-Dedekind, Paris, Hermann, 1937.

- Méthode axiomatique et formalisme. Essai sur le problème du fondement des mathématiques, Paris, Hermann, 1938, 196 p.

- Remarques sur la formation de la théorie abstraite des ensembles. Étude historique et critique, Paris, Hermann, 1938, 156 p.

- « Du collectif au pari », Revue de métaphysique et de morale, XLVII, 1940, p. 139-163.

- Articles dans Libération : organe des Français libres, hebdomadaire, Paris, 1940-1944.

- « La pensée mathématique », discussion avec Albert Lautman (4 février 1939), Bulletin de la Société française de philosophie, t. XL, 1946.

- Transfini et continu, Paris, Hermann, 1947, 24 p.

- Mathématique et formalisme, Bruxelles, 1949.

- Sur la logique et la théorie de la science, Paris, Presses universitaires de France, 1947, 1960, 80 p.

- Philosophie mathématique, Paris, Hermann, 1962, 275 p.

- Œuvres complètes de philosophie des sciences, Paris, Hermann, 1994.

- « Un mouvement des jeunes en Allemagne », « L’Allemagne et le Reichstag », « Crise du protestantisme allemand », « La crise de l’église protestante allemande », Philosophia Scientiae. Travaux d’histoire et de philosophie des sciences. Studien zur Wissenschaftsgeschichte und philosophie Volume 3 (1998) Cahier 1. Jean Cavaillès. Rédigé par Gerhard Heinzmann.

- « Lettres à Étienne Borne (1930-1931) ». Présentées et commentées par Hourya Benis Sinaceur, dans Philosophie n°107 (2010), p. 3-45.

Sources :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Cavaill%C3%A8s

Ferrières (G.), Jean Cavaillès : Un philosophe dans la guerre (1903 – 1944), Calligrammes, 1996