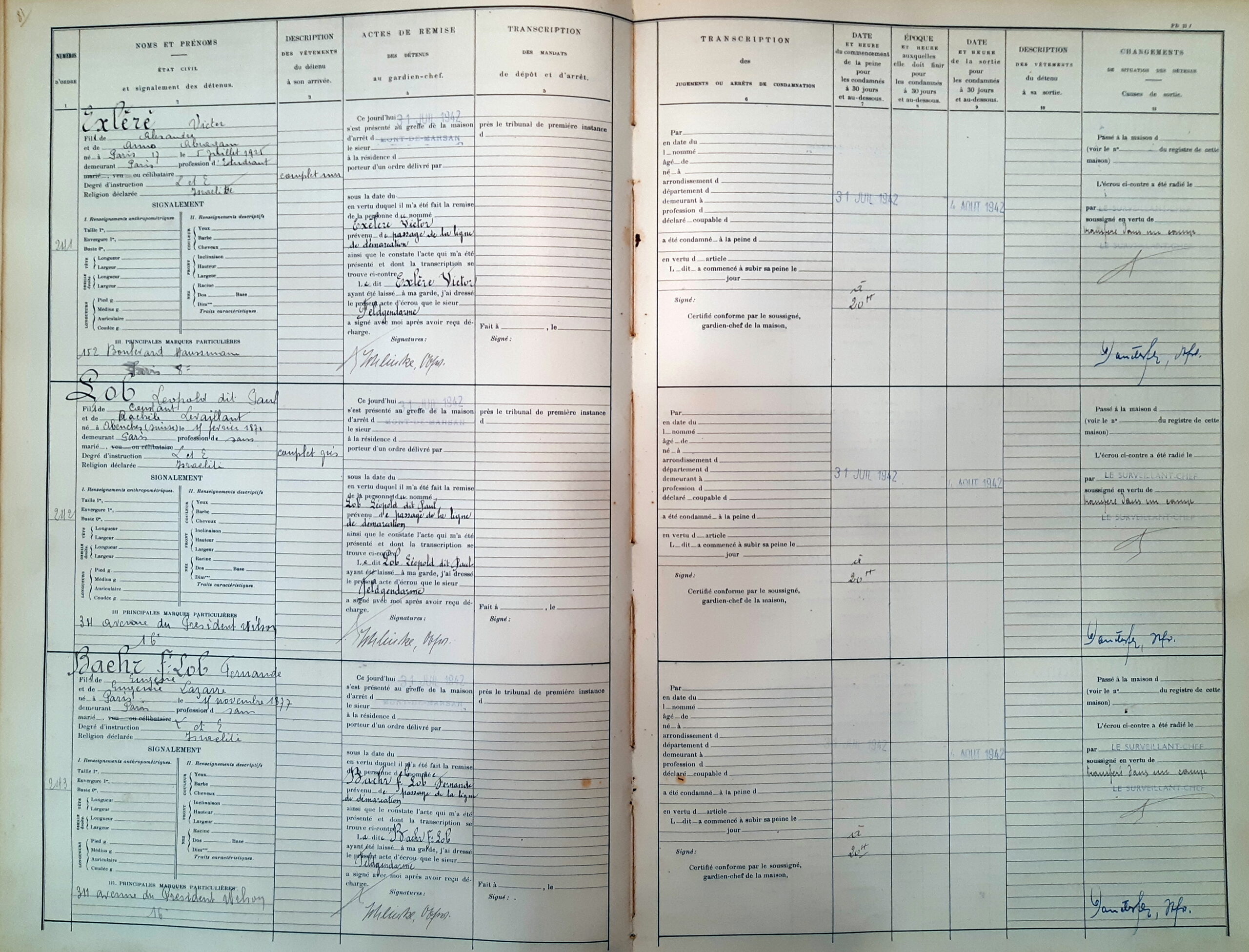

En consultant les pages des registres d’écrou de la section allemande de la maison d’arrêt de Mont-de-Marsan, un nom connu a retenu notre attention : « FABIUS ».

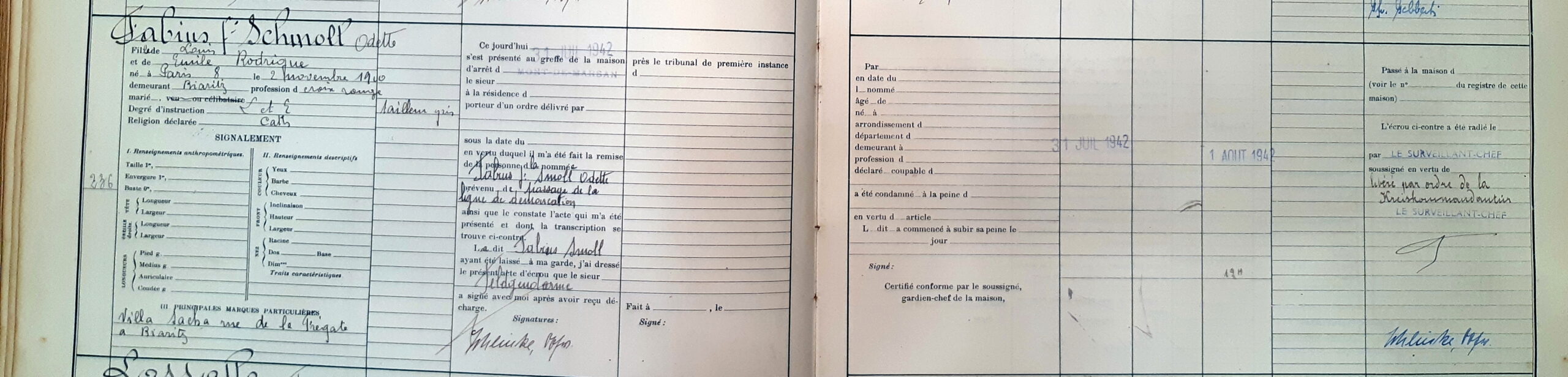

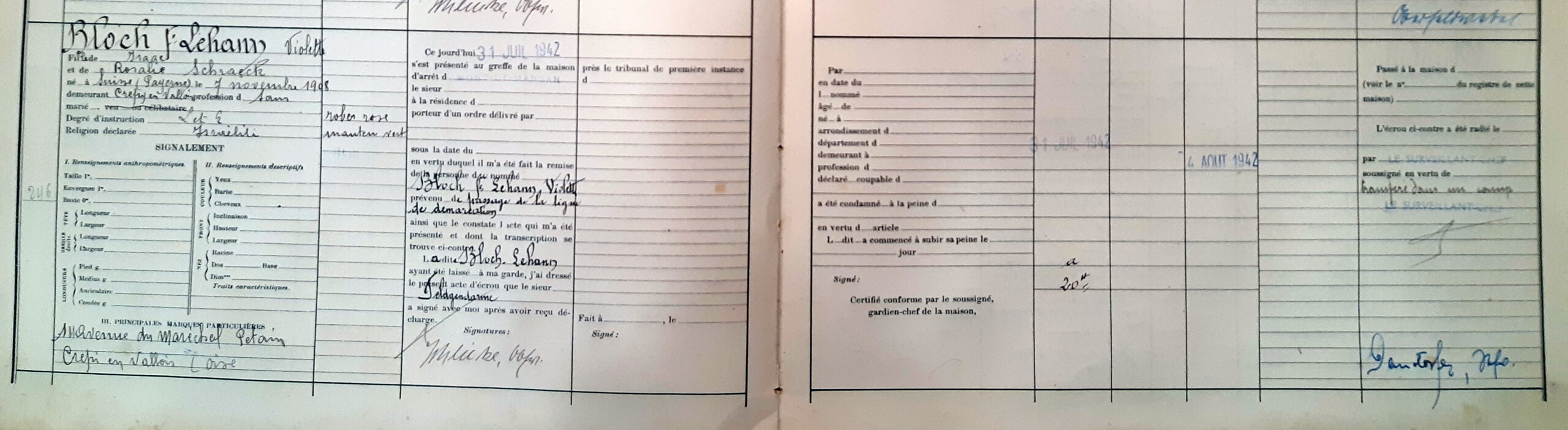

Le 31 juillet 1942 vers 20 heures, Odette FABIUS, née SCHMOLL, est en effet amenée par le feldgendarme Schlinke et incarcérée. Elle est vêtue d’un tailleur gris et dite domiciliée Villa Sacha, rue de la Frégate à Biarritz, et le greffier indique comme profession « Croix Rouge » et comme religion « cath ». Elle est accompagnée des époux LÖB (71 et 64 ans), de Violette LEHMANN, et de M. EXLERE, avec ses deux enfants. Tous sont parisiens.

Cécile Esther Odette SCHMOLL est née le 2 novembre 1910 à Paris VIIIe, fille de Louis, grand avocat à la Cour d’Appel de Paris, et d’Emilie RODRIGUES-ELY (appartenant à une très ancienne famille juive bayonnaise, elle descend du célèbre Abraham FURTADO).

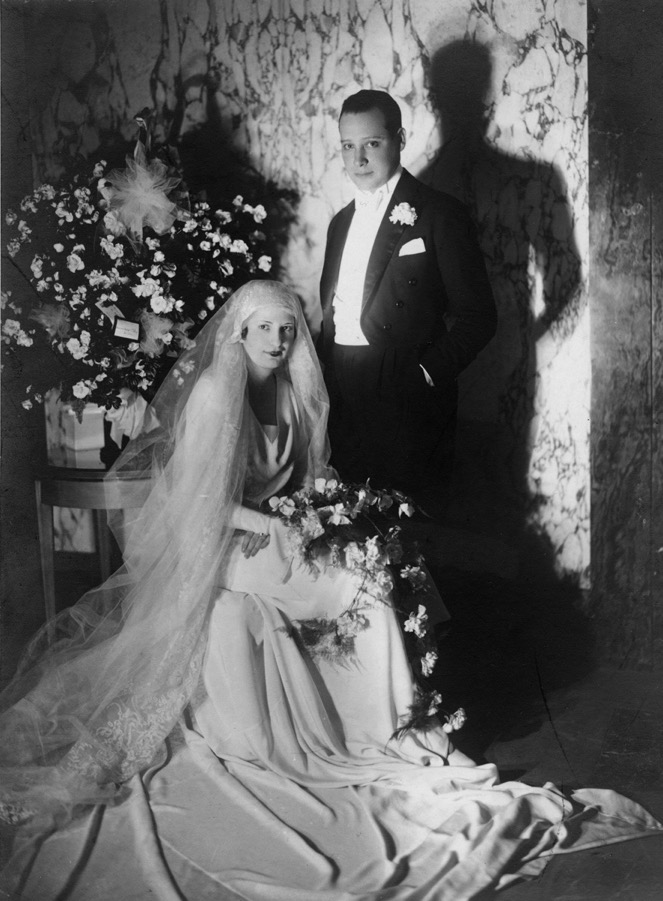

Inscrite à l’Ecole du Louvre, elle épouse en 1930 à Paris Robert FABIUS, antiquaire (cousin-germain du père de Laurent FABIUS), et une petite fille naît bientôt.

La guerre éclate et, sollicitée par Suzanne CREMIEUX (devenue après-guerre sénatrice), elle se joint à un groupe de femmes de la haute bourgeoisie et de l’aristocratie parisienne qui s’emploient à diriger les réfugiés du Nord et de l’Est vers le centre de la France, à évacuer en ambulance les blessés du front après le début des combats, et à ravitailler, les premiers camps de prisonniers (Section Sanitaire Automobile, rattachée au Ministère de la Santé, et assurée par la Croix Rouge).

En 1941 (mais sans doute plutôt en 1942) à Marseille, par l’intermédiaire du général RAYNAL, du commandant FAYE qui débarquait de Londres (en septembre 1942…), et du colonel ALAMICHEL, puis un peu plus tard de Marie-Madeleine FOURCADE, elle intègre le réseau de résistance Alliance, spécialisé dans le renseignement.

Ses mémoires, rédigées en 1986, nous apprennent qu’elle passe la ligne de démarcation dans les deux sens à plusieurs reprises, par le train jusqu’à Dax, puis jusqu’à Hagetmau en voiture ou autocar. Là, elle franchit la ligne grâce au pharmacien, dont la boutique a une entrée en Zone occupée, et une sortie en Zone non occupée. Ensuite, elle gagne Pau, où elle prend le train. Une première fois, il s’agit de mettre sa fille en sûreté chez son frère à Megève. Retour à Paris, et nouveau passage afin de mettre son époux « à l’abri » (il rejoindra leur propriété du Lavandou). Son contact à Dax est un membre du Réseau Alliance, le garagiste MOREL (près de la gare ?), le pharmacien d’Hagetmau ayant été arrêté.

Elle confie ensuite sa fille à Henriette PICHON, qui a transféré au château de Bussolles près de Lapalisse dans l’Allier, l’école qu’elle a créée. La petite Marie-Claude y restera, sous une fausse identité, jusqu’à la Libération.

« Au lendemain de la rafle du Vel’ d’hiv, je repars donc pour Marseille, via Dax, Hagetmau, Pau. J’ai dans ma valise les plans de la base de Dunkerque reportés, à l’encre sympathique, sur une feuille de papier d’emballage marron qui enveloppe mes pantoufles. J’accepte, cette fois, de faire passer une amie de Robert, Violette LEHMANN, nantie d’une fausse carte d’identité au nom de Valentine Lebond que je lui ai procurée. Avec nous, des parents d’amis, juifs également, mais qui ont la chance de posséder la nationalité helvétique : les LOBB [LÖB]. Ces derniers ont tellement insisté pour être des nôtres que j’ai cédé, mais je ne suis guère enthousiaste, et il est convenu que nous ne serons pas ensemble dans le train.

Mon père et le colonel ALAMICHEL m’accompagnent à la gare. J’aperçois les compagnons avec qui je dois prendre le départ. Ils montent dans un wagon de seconde, au milieu d’une foule qui semble composée de gens traqués. Ils se lancent littéralement à l’assaut du train.

La plupart des Juifs qui quittent Paris partent, malheureusement, de la même façon. La rafle du Vel’d’hiv a déjà eu lieu. Partir, en groupe, en empruntant le même train est de l’inconscience. Mon père lui-même ne devrait pas se trouver sur ce quai de gare avec moi.

C’est, hélas ! le dernier moment que nous passerons ensemble. Je ne le reverrai plus jamais.

La foule a beau être dense, je ne perds tout de même pas de vue les LOBB et Violette LEHMANN. Il faut dire qu’ils sont très repérables. Je leur avais pourtant recommandé de s’habiller de la façon la plus simple, la plus anonyme possible. Mais pour M. LOBB, la simplicité consiste en une paire de knickerbockers de golf, en une veste de tweed un peu usée aux manches pour faire décontracté, et d’un béret. Quant à son épouse, elle a choisi, modestement, un ensemble d’Hermès et un petit bonnet gentiment incliné sur l’oreille pour avoir l’air d’une paysanne…

L’idée de faire passer la ligne, en fraude, à ce couple de sexagénaires cossus, déguisés en ce qu’ils croient être des vêtements simples et paysans m’inquiète infiniment. Comme je ne veux pas courir le risque d’être fatiguée à l’arrivée à Dax, je décide de voyager en wagon-lit. La malchance veut qu’il n’y en ait pas de disponible dans le contingent affecté à la partie française du train. Mais le contrôleur me proposant de m’en trouver un dans la partie réservée aux Allemands, j’accepte.

A peine suis-je installée que le contrôleur frappe. « Désolée, madame, mais ce compartiment est à deux lits et, comme en temps de guerre, on ne peut pas faire de distinction entre les voyageurs selon leur sexe, je dois donner le second lit à un officier qui se rend à Biarritz et réclame une place. Si cela vous gêne, laissez votre lit, je vous rembourserai.

— Cela ne me dérange pas. A condition que ce monsieur prenne la couchette du haut. Et vous me réveillerez très doucement avant l’arrivée à Dax. »

L’officier allemand arrive, me baise la main, s’installe à côté de moi puisque les couchettes ne sont pas encore en place, et commande une bouteille de champagne. Nous trinquons — mais je ne crois pas toutefois que nous ayons porté un toast à la victoire du Grand Reich ! Il me dit que je suis charmante, et il me demande où je vais. Je réponds que, comme je descends à Dax, je souhaite prendre la couchette du bas, et que j’essaierai de ne pas le réveiller. Mais le lendemain matin, il est levé avant moi, et me regarde descendre du train en regrettant vivement que je n’aille pas, moi aussi, jusqu’à Biarritz.

A l’arrivée à Dax, MOREL, mon garagiste habituel, vient me retrouver au café qui est notre lieu de rendez-vous à chacun de mes voyages, mais, cette fois, c’est pour m’annoncer qu’il est impossible de passer. Avec les sept mille [1]en réalité 13.000 arrestations qui ont eu lieu l’avant-veille, il serait trop dangereux de monter à Hagetmau, à vingt kilomètres de là [2]plus de 40 en réalité. La police allemande est sur les dents.

J’insiste, sans pouvoir lui expliquer pourquoi je dois absolument passer! Il me propose de prendre l’autobus quotidien qui part, à neuf heures trente, de la place et monte à Hagetmau en quatre heures [sic !].

Les LOBB et Violette LEHMANN manifestent l’intention de venir avec moi. J’essaie de les convaincre d’attendre un jour ou deux à Dax avant de me rejoindre avec M. MOREL, mais ils refusent, insistent, et moi, bêtement, je le reconnais, j’accepte. Ils prennent donc l’autobus. Même s’ils ne sont pas assis à côté de moi, notre groupe a été vu à Dax dans un café, et il risque de ne pas passer inaperçu à l’arrivée à Hagetmau, où il n’y a qu’un seul café.

La patronne de l’établissement, Mme JAMBON, qui me fournit les passeurs, me dit elle aussi que c’est de la folie. Devant mon insistance, elle m’envoie cependant un guide qui nous emmènera, au moment de la sieste, sieste d’autant plus profonde, que la chaleur depuis quelques jours est torride. A une heure, sous un soleil de plomb, nous voilà sur la route déserte : pas un Allemand, pas un Français. A la fin de la montée, à quelques centaines de mètres à peine avant la ligne, nous nous arrêtons, sur un banc de pierre, fatigués, pour souffler un peu.

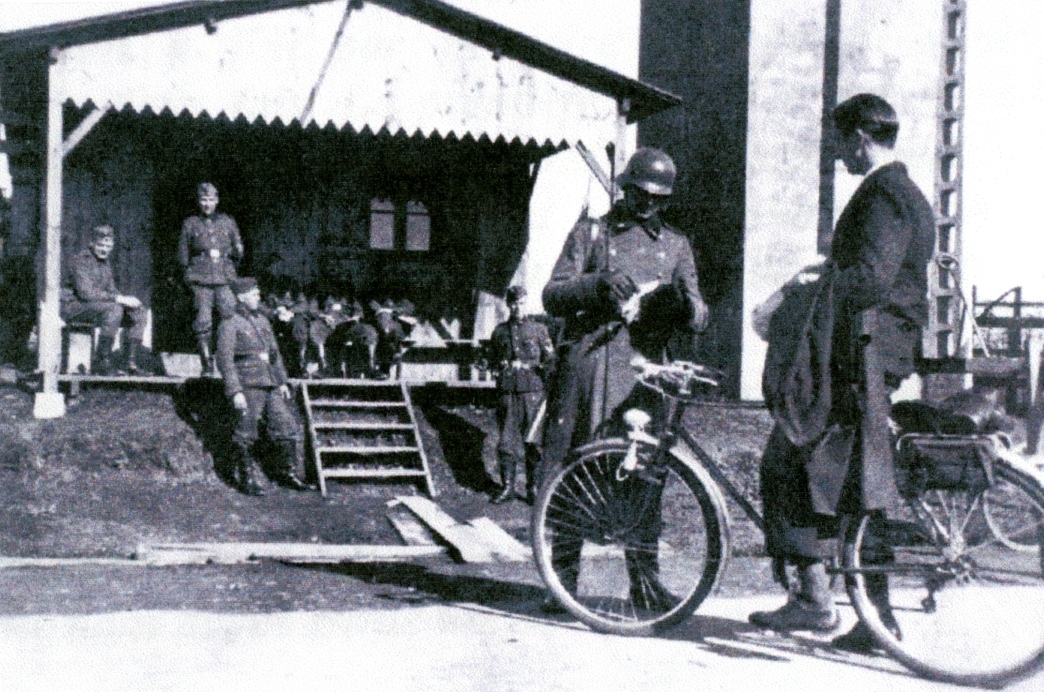

Arrivent deux feldgendarmes à bicyclette qui trouvent bizarres ces quatre personnes assises, en train de s’éponger le front, et nous demandent nos papiers.

Seule, avec ma robe de cretonne, je n’aurais peut-être pas eu de difficultés, mais, à nous voir ensemble, ils peuvent difficilement croire que nous nous promenons innocemment, malgré le ton d’évidence de ma réponse.

Nous redescendons avec eux jusqu’à la gendarmerie d’Hagetmau pour voir «les choses de plus près».

Nous la trouvons pleine à craquer d’infortunés coreligionnaires [parmi eux sans doute, la famille EXLERE] qui ont tenté de passer et qui, se voyant pris, se lamentent. Certains hurlent. Mme LOBB, pour sa part, commence à s’énerver. Un officier allemand gifle une jeune Juive [peut-être Yvelyne EXLERE ?] qui lui a craché à la figure, ce qui a pour résultat de faire tomber ses lunettes et de les casser. Cette scène pénible provoque chez moi un fou rire nerveux dont l’officier me demande la raison : ‘C’est la première fois, lui dis-je, que je vois un homme gifler une femme, lui aurait-elle craché au visage’. Il ne répond rien, me regarde, sort de la pièce.

Quelques instants plus tard, je suis appelée chez le capitaine. Je m’attends au pire. A mon immense surprise, j’entends cet officier me demander si « toutes les Françaises ont d’aussi jolies jambes que les miennes ». Je réponds que, à mon avis, c’est bien le cas, pour la plupart d’entre elles. Cette réponse lui paraît naturelle. C’est ma chance. Plusieurs fois je serai sauvée par cette manière de m’exprimer : ce que je dis ne prend jamais l’apparence d’une provocation ou d’une comédie. Certains m’ont envié cette assurance qu’ils assimilaient à du « culot », à un immense « culot », mais qui fait partie de mon caractère.

A la gendarmerie, on nous prend nos sacs et nos papiers. C’est la moindre des choses. Les LOBB sont en règle. Leurs papiers, Dieu merci, ne portent pas la mention «Juif ». Mais quand on leur pose, pour plus de sûreté, la question : « Êtes-vous juifs ? » ils répondent, sans réfléchir : « Oui. » Ils ont compris : « Etes-vous suisses ? »… Ils étaient tellement anxieux à l’idée qu’on pouvait leur poser cette question sur leurs origines — à l’inverse de moi — qu’ils ne pouvaient pas imaginer qu’ils n’y seraient pas confrontés. Comme beaucoup d’autres Juifs, d’ailleurs. Pour ma part, n’ayant jamais été hantée par l’idée que j’étais juive, et qu’on m’en demanderait des comptes, je n’ai jamais manifesté la moindre hésitation pour affirmer le contraire avec un parfait aplomb quand il m’est arrivé qu’on me pose la question. Si le doute m’avait effleurée, ne serait-ce qu’une fraction de seconde, je ne serais plus de ce monde pour témoigner. Qu’on me reproche d’être inconsciente ou quoi que ce soit d’autre me laisse totalement indifférente.

« Sales Judi, Kaputt ! » hurle le capitaine allemand aux LOBB. Il les envoie dans la partie de la salle où sont rassemblés les autres Juifs en train de se lamenter. Mme LOBB gémit : « Odette, qu’est-ce qu’il faut faire ? ». Affreusement ennuyée, je continue à feindre de ne pas trop les connaître.

Là-dessus, un gendarme va vers Violette LEHMANN et lui tend une carte d’identité en lui demandant à qui elle appartient. « A une de mes cousines », répond-elle en jetant un coup d’œil sur le document qui porte la même photo que celui qu’elle a présenté elle-même. L’autre éclate de rire. Il y a de quoi en effet, car elle a commis l’inexcusable imprudence de conserver dans son sac à main sa véritable carte d’identité, alors qu’elle se sert de la fausse, au nom de Valentine Lebond, que je me suis procurée pour elle. Le capitaine l’envoie aussitôt du côté des Juifs. Nous ne sommes plus que trois de l’autre côté : deux garçons, dont l’un est boucher à Biarritz, et moi. On me fait apporter une omelette que j’essaie de partager avec tout le monde.

Un nouvel incident fait alors monter la tension. En arrivant, j’avais sur moi un papier que m’avait confié André BAUR, président de l’Union des Israélites de France à Paris, pour son frère Louis, délégué de l’Union de Marseille. Il y racontait comment, la veille, des Allemands avaient fait irruption dans la synagogue de la rue de la Victoire, ouvert le tabernacle et uriné sur les Tables de la Loi. Il m’avait demandé de l’apporter à son frère, pour qu’il fasse connaître ces faits. Ce papier n’avait rien de secret mais sa présence sur moi prouvait, évidemment, que j’étais pro-sémite. C’est pourquoi, dès mon entrée dans la gendarmerie, je l’avais déchiré en mille morceaux et jeté sous une chaise à l’autre bout de la pièce. Et voilà que Violette LEHMANN va s’asseoir précisément sur cette chaise, à l’écart des « sales Judi ». Lorsque les Allemands l’appellent pour l’interroger, ils aperçoivent les bouts de papier. Ils poussent des hurlements et commencent à reconstituer le puzzle.

J’interviens et propose au capitaine de l’aider, pour aller plus vite. La lettre est bientôt compréhensible.

L’officier m’interroge :

« Pourquoi vous occupez-vous de ces gens-là ?

— Mais pour nous, ce sont des gens comme tout le monde.

— Pour vous, les Juifs sont des gens comme tout le monde ?

— Oui, pour nous, Français, les Juifs sont des gens comme tout le monde.

— Que vouliez-vous faire avec ce papier ?

— J’ai rencontré quelqu’un à Paris, hier, à qui j’ai dit que j’allais à Marseille, et qui m’a demandé de prendre ce texte avec moi.

— Pourquoi alliez-vous à Marseille sans autorisation ?

— Parce que j’avais demandé un ausweiss, qu’on ne m’a pas donné, pour aller rejoindre ma fille qui est en vacances dans le Midi, et comme à la Croix-Rouge, je n’ai qu’un mois de vacances, je suis partie en fraude. J’ai peut-être eu tort, mais c’était le seul moyen de voir ma fille.

— Bien, me dit-il, vous allez voir ce que je fais de ce papier. »

Il le déchire à nouveau, le jette, et ajoute :

« Si j’ai un conseil à vous donner, c’est de ne plus vous occuper de ces gens-là, parce que cela pourrait vous coûter cher. »

La « question juive » étant réglée, se pose alors celle du sort des prisonniers. Le capitaine m’informe qu’on va tous les emmener à la prison de Mont-de-Marsan, et qu’il me verra plus tard.

Effectivement, vers neuf heures du soir arrive un énorme camion bâché. Le fameux capitaine sort de son bureau avec deux soldats, et nous fait monter dans le camion. Je m’assieds à côté de Violette LEHMANN. Mais les Allemands se mettent à hurler : « Sales Judi, sales Judi ! » en tirant des coups de feu en l’air pour effrayer les prisonniers. Le capitaine juge utile de placer un soldat entre Violette et moi. J’entends, cependant, cette dernière me demander : « Vous ne faites rien ? »

Je me demande bien ce que j’aurais pu faire avec un soldat, baïonnette au canon, entre elle et moi !

Arrivés à Mont-de-Marsan, nous sommes séparés. Je ne les ai jamais revus. Ils sont allés à Drancy, mais après intervention du consulat de Suisse, les LOBB ont passé le reste des années de guerre à l’hôpital Rothschild. Leurs enfants, qui étaient de mes amis intimes, ne m’ont jamais plus parlé. Quant à Violette, déportée à Auschwitz, elle en est revenue et je pense qu’elle vit toujours. Elle non plus ne m’a jamais reparlé depuis. Sans doute n’ont-ils pas compris que ce que je devais essayer de sauver, ce n’était pas simplement ma propre vie mais les plans que je transportais, et l’ambiguïté de mon dialogue avec le capitaine de la feldgendarmerie dut leur paraître une trahison. Malentendu regrettable, certes. Plût au ciel que la guerre n’ait pas engendré d’autres malentendus que ceux-là.

Le gardien de la prison m’annonce à mon arrivée que l’Allemand qui nous accompagnait a demandé qu’on me réveille à huit heures du matin avec du café et des croissants !

Après ce petit déjeuner, deux soldats viennent me chercher très poliment et m’emmènent à la gendarmerie de Mont-de-Marsan avec les deux jeunes gens de la veille [3]les registres de la prison indiquent en effet qu’elle est libérée le lendemain à midi sur ordre de la kreiskommandantur. Je comprends alors que le capitaine — celui qui m’a dit que j’avais de jolies jambes — est le chef de la feldgendarmerie de cette ville. Il ne se trouvait à Hagetmau qu’en prévision de l’arrestation de personnes qui tenteraient de passer la ligne. Dans un français correct, malgré l’accent, à la limite du comique, il me fait une proposition qu’il doit estimer élégante, sinon chevaleresque : « Madame, nous ne savons plus où mettre tous ces Judi qui sont arrêtés. Si on vous logeait à l’hôtel, est-ce que vous donneriez votre parole de ne pas vous évader ? » Assez sottement, je lui réponds que le devoir d’un prisonnier étant de s’évader, il est exclu que je donne une telle parole. « Alors, me dit-il, on ne vous mettra pas à l’hôtel. Nous sommes aujourd’hui samedi, le colonel arrive mardi, je ne peux pas vous libérer définitivement avant qu’il n’ait donné son accord. Avez-vous de l’argent pour une caution ?

— J’ai treize mille francs », dis-je, en prenant le sac qu’il me rend.

Je l’ouvre pour prendre mon poudrier, mais surtout pour vérifier au passage que mes pantoufles sont toujours là, bien emballées dans les plans. S’ils ont fouillé, ils n’ont rien vu.

« Alors combien pouvez-vous donner ?

— Combien voulez-vous ? Il me faut garder de quoi aller jusqu’à Marseille.

— Est-ce que vous pouvez verser dix mille francs ?

— Si vous voulez, dis-je en lui tendant l’argent.

— Je vais chercher un reçu. Mais puisque vous ne voulez pas aller à l’hôtel, en attendant, cet après-midi, je vous emmènerai à Biarritz, nous y resterons pour le week-end. »

Mon sang ne fait qu’un tour. Me retrouver à Biarritz, où je connais tout le monde, tous les boulangers, les charcutiers, les épiciers ! Avec un officier allemand qui a des vues sur moi, ignoble avec son teint brique et son ridicule monocle ! Il prend mes dix mille francs, se lève et sort pour chercher un reçu. Seule dans la pièce, j’approche de la fenêtre, je l’ouvre et aperçois, sur le trottoir, Mme JAMBON qui me jette un regard surpris et mécontent, et passe sans répondre à mon appel. C’est alors que je réalise que c’est une porte-fenêtre qui donne directement sur la rue. J’attrape mon sac et sors calmement. Une fois dehors, je rase les murs et tourne à la première intersection que je rencontre. Un passant que j’interroge m’apprend que la gare est à cinquante mètres. Je me sens rassurée et j’essaie de ne pas courir. A la gare, je prends un billet pour Dax sur les trois mille francs qui me restent, et me cache dans les toilettes jusqu’à l’arrivée du train qui ne se fait pas trop attendre. Je me précipite sur le quai après avoir vérifié qu’il n’y a pas d’Allemand en vue.

Un quart d’heure plus tard, je suis à Dax et vais droit au garage de MOREL. Celui-ci est abasourdi de me voir car il a su que j’avais été arrêtée. Je lui raconte que je viens de m’évader et que le hasard m’a été particulièrement favorable, mais j’ajoute qu’il faut absolument que je passe. Il le faut d’autant plus que je vais être recherchée. Il m’annonce que cela va me coûter assez cher. Comme je n’ai plus que la monnaie de mes trois mille francs, je lui donne une lettre pour mon notaire de Bayonne, M Moulonguet, qui lui remettra la somme réclamée de 15.000 francs. Voyageant sous ma véritable identité, je ne peux aller à l’hôtel, mais il y a la foire. MOREL me conseille d’y passer la soirée, mêlée à la foule, en allant d’attraction en attraction. A minuit, un passeur m’attendra devant le stand de tir. Il n’y a pas d’autre solution. Je dissimule mon visage comme je peux, sous mon chapeau qui est resté roulé dans mon sac de voyage, et m’aventure dans la foire de Dax, pas très tranquille. Surprise, je me trouve nez à nez avec ma manucure parisienne. Elle est ici en voyage de noces et se précipite à mon cou. D’origine roumaine, elle vient d’épouser un Français. Elle voudrait bien aller sur la Côte d’Azur, son mari aussi, mais ils n’ont pas d’ausweiss pour passer la ligne. Ils sont venus à Dax parce qu’ils ont entendu dire qu’on y trouve assez facilement des filières de passage. Après quelques instants de réflexion, je leur propose de tenter l’aventure avec moi. Ils n’auront rien à payer et, à trois, on risque beaucoup moins d’être surveillés. A minuit, après avoir fait tous les stands, nous retrouvons, devant le stand de tir, trois hommes qui sont là pour me prendre en charge. Nous les suivons. L’un marche devant nous, le second avec nous, le dernier reste derrière pour surveiller nos arrières. Nous parcourons ensemble sept kilomètres. Lorsqu’ils nous quittent, nous sommes en zone libre [sic !]. Deux cents mètres plus loin, une ferme, prévenue de notre arrivée, va nous loger. Nous y rencontrons un grand nombre de Juifs qui s’interpellent les uns les autres : « Est-ce que tu as vu mon père, ma mère, ma fille, mon fils, untel?… » J’ai du mal à m’isoler, au moins mentalement, pour ne penser qu’à la mission dont je suis chargée et que je dois accomplir, coûte que coûte. Nous restons dans la paille jusqu’au lever du jour. Après m’être informée de l’endroit où nous nous trouvons, je me rends dans une autre ferme possédant le téléphone, pour demander au concierge de l’Hôtel de France, à Pau, de m’envoyer un gazogène ».

Signalons qu’il y a quelques imprécisions dans le récit d’Odette FABIUS (rédigé plus de 40 ans après les faits) : ainsi, si elle évoque le 18 juillet comme date de son arrestation, c’est pourtant bien le 31 qu’elle est incarcérée à Mont-de-Marsan.

Ayant recouvré la liberté, elle intègre le réseau O.C.M.-Centurie. C’est là qu’elle rencontre Pierre FERRI-PISANI, et qu’elle côtoie les résistants corses de Marseille, dont les fameux frères GUERINI.

Mais elle est arrêtée par la Gestapo à Marseille le 23 avril 1943 alors qu’elle tentait de prévenir les membres du réseau d’une arrestation imminente (il y a vraisemblablement eu trahison).

Elle est incarcérée à la prison Saint-Pierre de Marseille, puis transférée en juin à Fresnes où, qualifiée de « terroriste dangereuse », elle est placée au secret jusqu’en octobre.

Son époux Robert FABIUS est quant à lui arrêté à la gare de Nice en octobre 1943, alors qu’il rendait visite à une tante, en compagnie de leur fille Marie-Claude (venue d’Auvergne pour les vacances, elle parvient à échapper à l’arrestation) et envoyé au Lager-Ost Lévitan, annexe parisienne du camp de Drancy qui avait été installée dans les grands magasins Lévitan « aryanisés » depuis 1941. Il échappe à la déportation car il parvient à convaincre les Allemands que son épouse est « aryenne ».

« Les Nazis faisaient transiter par « Lévitan » le mobilier et les œuvres d’art, fruits de leurs pillages systématiques des domiciles ou propriétés appartenant à des juifs. C’est ainsi que Robert vit arriver, avec beaucoup de tristesse, dans le dépôt où il travaillait à l’emballage des colis destinés à l’Allemagne, tout l’appartement de mon père, et en particulier une magnifique collection de porcelaines de Chine. Avec Georges LÉVY, ils décidèrent d’emballer toutes les pièces, mais en les cassant d’abord. Cet acte de sabotage, qui aurait pu coûter cher à son auteur s’il avait été découvert, me causa un réel plaisir à mon retour. J’aurais souffert de savoir toutes ces admirables pièces de musée dans un foyer allemand ». Promis à la déportation en août 1944, Robert FABIUS parvient à fuir le bus qui l’emmène, avec d’autres, à la gare de l’Est, après avoir attaqué les gardes allemands.

Le père d’Odette FABIUS, Louis SCHMOLL (71 ans) est malheureusement arrêté à Paris, sans doute dénoncé, et est envoyé à Drancy le 9 novembre 1943, puis déporté sans retour par le convoi n°62 le 20 en direction d’Auschwitz.

A la fin du mois de décembre 1943, elle est transférée au Fort de Romainville, puis, fin janvier 1944, au camp de Compiègne-Royallieu.

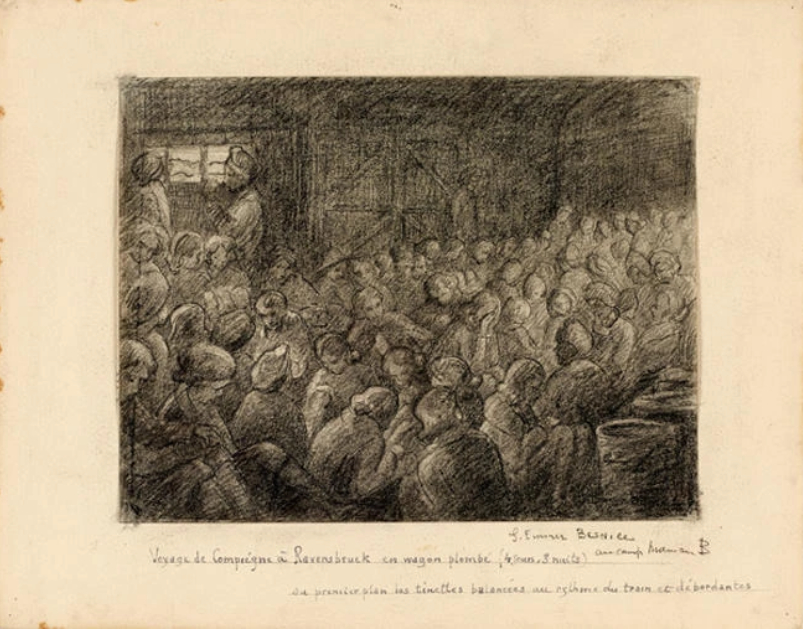

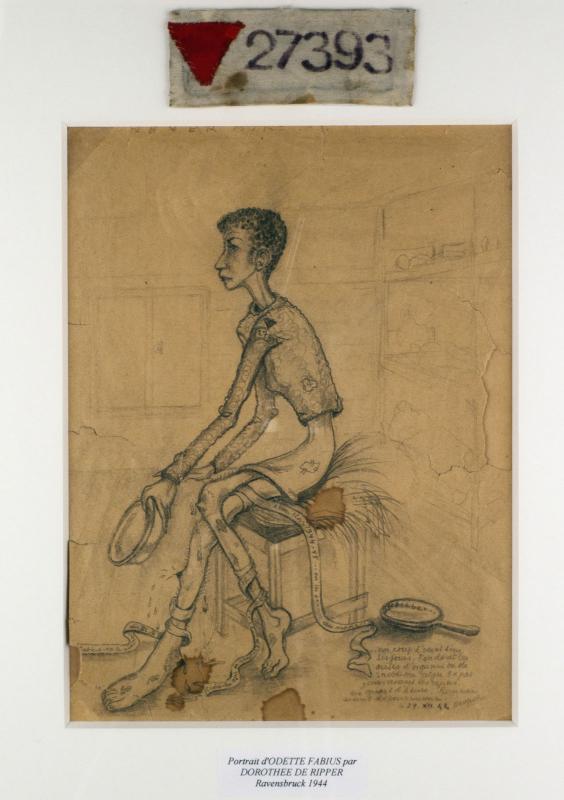

« Je me suis trouvée, à 5 heures du matin, le 29 janvier 1944 [sic], chantant la Marseillaise et le Chant du départ, dans une charrette de la Révolution, me rendant à la gare de Compiègne pour le grand départ… vers Ravensbrück. Nous étions 1.000, celles que notre matricule a fait appeler ‘les 27.000’».

Le 31 janvier 1944, elle est déportée (en tant que résistante, et non comme juive) à Ravensbrück dans un convoi uniquement composé de femmes (dont Renée DARRIET et Geneviève de GAULLE). Le voyage est éprouvant, et le convoi arrive le 3 février. Son matricule est le 27393.

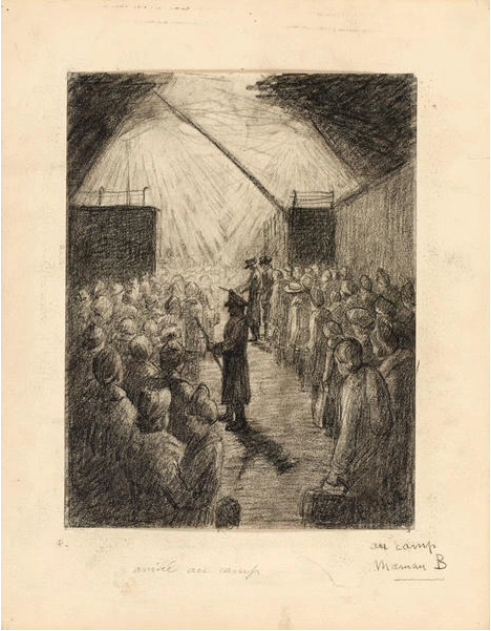

« L’arrivée à Ravensbrück revêt dans mes souvenirs l’image d’un cauchemar hideux. Une femme fut descendue morte de notre wagon, ayant succombé en cours de route à une crise de diabète… Et ce fut la vision dantesque d’un camp qui s’éveille (il était environ 5 heures du matin) dans une nuit blanche de neige.

Les hautes cheminées des cuisines et sans doute celles du crématoire lançaient leur fumée dans un ciel pur d’hiver.

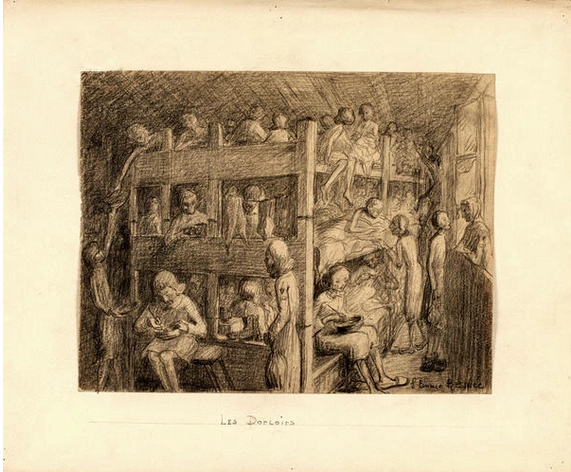

Des femmes, sans âge défini, jeunes, vieilles, quelques-unes très vieilles, en costumes rayés bleu et gris, semblaient à nos yeux, encore inaccoutumés à une telle misère physique, des personnages évadés des tableaux de l’Apocalypse.

Ces femmes se mettaient en rang, se comptaient, battaient les semelles… certaines passaient, portant à deux d’immenses seaux remplis d’un liquide noirâtre.

Et nous avancions, transies, effarées, éreintées, cahotantes sous nos bardas, entourées de S.S., de chiens, de femmes en uniformes… et… pétrifiées d’angoisse… !

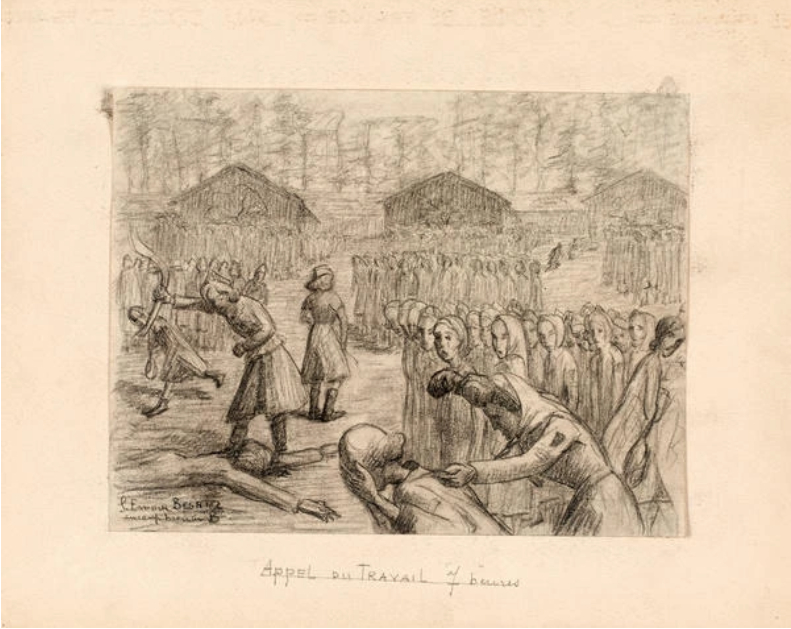

Les jours ont passé… La quarantaine d’abord, puis le travail… les routes à construire pour le Grand Reich. Les wagons venant de toutes les villes occupées d’Europe dont nous déchargions les pauvres trésors, volés au fur et à mesure des arrestations arbitraires… ».

Elle est affectée à un kommando du port de Fürstenberg où elle décharge les briquettes de charbon transportées sur des péniches.

A la fin août 1944, apprenant la nouvelle de la libération de Paris, elle tente de s’évader, mais est rapidement reprise.

« Deux heures plus tard, apparurent, en effet, le commandant du camp de Ravensbrück accompagné de la célèbre Oberaufseherin Binz et de deux soldats, baïonnette au canon.

À coups de baïonnette dans le dos, je fus poussée dans une voiture décapotée entre les deux S.S., le commandant conduisant et Binz à côté de lui, fumant, riant et l’embrassant. Nous mîmes moins de deux heures pour refaire la route que j’avais arpentée en trois jours et je me retrouvais au camp où je fus d’abord condamnée à cinquante coups de schlague, puis à dix jours de bunker, nue, sans lit, sans couverture et sans nourriture…

Déshabillée, je suis attachée par les poignets, le cou et les chevilles sur une sorte de « table de torture ». Les officiers m’entourent ; l’un d’eux, vêtu d’une cape, porte monocle. On a fait appel à des volontaires pour remplir l’office de bourreaux, trois se sont présentées : fortes et solides filles tentées par des soupes supplémentaires. Depuis ma détention, je garde mon alliance et, dans les moments critiques, pour la dissimuler, je la mets dans ma bouche. Je ne peux donc pas crier. Un officier, médecin, se détache du groupe tous les dix coups et prend mon pouls afin de vérifier mes pulsations et, sans doute, l’état de mon cœur. Il prie, à chaque interruption, une interprète polonaise, seule personne autorisée à assister à cette scène incroyable, si incroyable que je vivais dans une sorte de dédoublement tellement irréel que la souffrance me fût épargnée, de me demander si j’ai quelque chose à dire pour expliquer mon geste…

Ma seule réponse, toujours la même, est qu’un retour dans mon foyer libéré m’a brusquement tenté davantage qu’une prolongation de séjour au milieu de forcenés et de mourantes.

À la fin, quand on me relève, le S.S. me dit : « Vous n’avez pas crié Madame. » Tout ce que je trouve à répondre c’est : « Mais je suis Française », ce qui me vaut des coups de botte. Alors je m’évanouis.

Je me réveille de mon évanouissement, nue, étendue sur la terre. Combien de temps suis-je demeurée là ? Je ne sais. J’entrevois une sorte de lavabo, comme à Fresnes, avec un robinet, un tabouret enchaîné et un lit retourné, accroché et fermé à clé. Je reste couchée sur le sol pendant dix jours sans manger. Je dois hurler et gémir. C’est l’eau que je peux boire qui me permet de tenir le coup. Je délire et je vois le Lord-Maire de Cork (réminiscence d’une histoire contée dans mon enfance) faisant la grève de la faim et résistant. Et je vois Gandhi. Mais surtout, dans ma demi-conscience, un papier blanc vole devant mes yeux. C’est le mot que, du train, j’avais pu faire passer à ma fille de douze ans, en lui promettant de revenir. Au bout de dix jours, on me jette une robe rayée et une lettre… C’est une carte de ma fille, la seule que je recevrai au camp… Un érésipèle géant s’est formé sur l’une de mes jambes, sans doute à la suite des plaies, dues au « chat à neuf queues », qui s’infectaient faute de soins.

À ma sortie du bunker, je passai « en jugement » devant le commandant du camp, quelques officiers supérieurs, Binz et la Super-Schwester Martha [sœur « infirmière »] qui servait d’interprète. Je fus condamnée très arbitrairement, une fois encore, au Strafblock (block disciplinaire) jusqu’à la fin des hostilités et à porter, cousu au milieu du dos et sur la poitrine, un rond rouge, afin de me signaler à toutes les autorités du camp comme prisonnière à surveiller tout particulièrement.

Je fus de toutes les corvées, les plus rudes et les plus pénibles, construction de routes, ramassage des excréments du camp, ramassage des corps pour les amener au crématoire, nettoyage des tinettes dans les blocks de typhus… ».

L’alsacienne Anne SPOERRY, docteur à l’infirmerie du camp, lui sauve la vie en l’y cachant de janvier à avril 1945. Elle ne pèse alors plus que trente et un kilos.

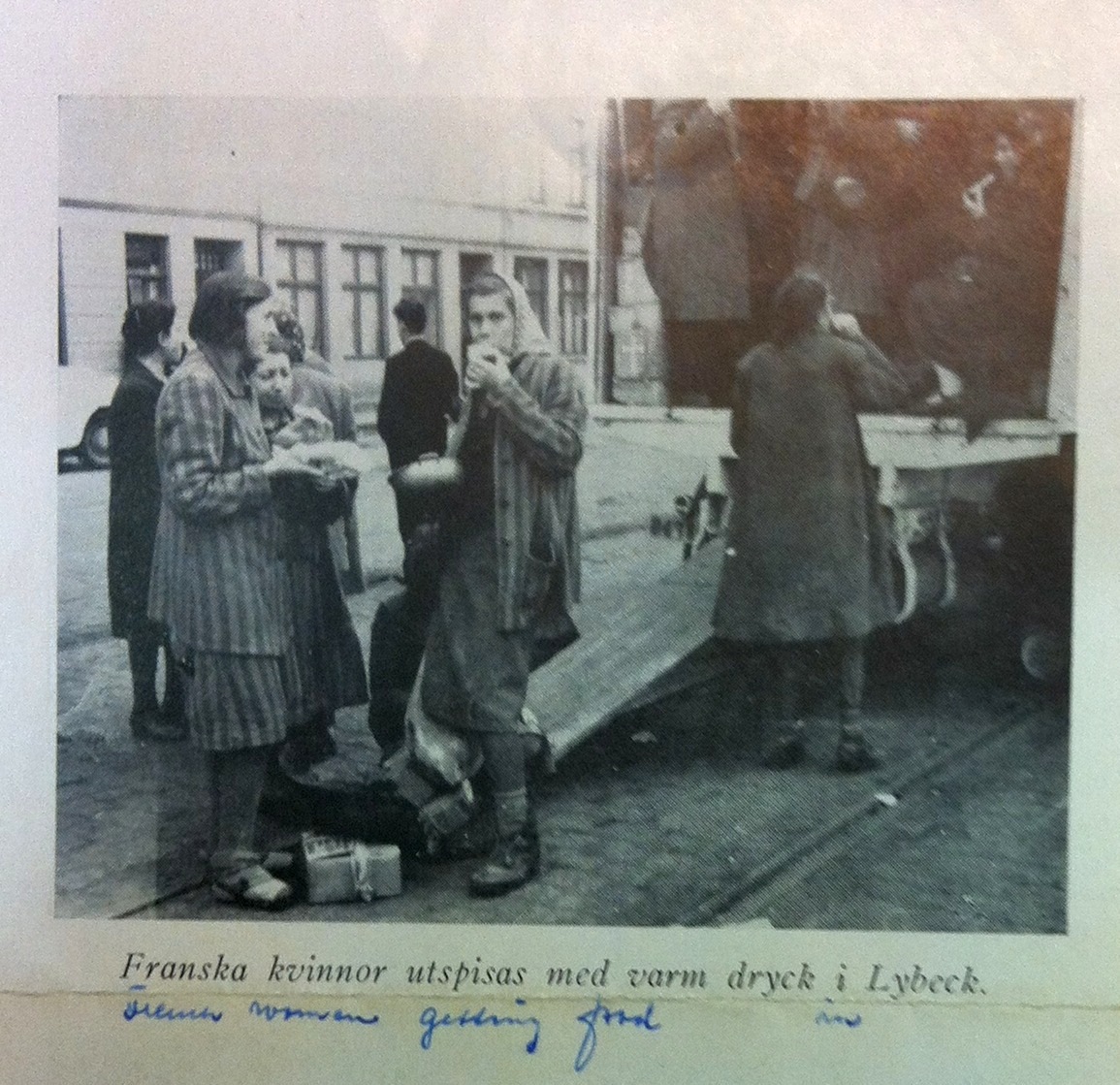

Elle parvient à se glisser dans un groupe de Belges et de Hollandaises libérées du camp le 23 avril 1945, quelques jours avant la capitulation de l’Allemagne. A Lübeck, elle reçoit une transfusion, puis les ambulances sont mitraillées par des avions allemands. Parvenue à Copenhague elle est soignée dans un bateau-hôpital. Elle est ensuite transférée à Malmö en Suède (via la Croix Rouge), où elle tombe pendant trois semaines dans un coma profond, puis est envoyée en convalescence à Växjö, une bourgade du Smäland où l’école a été transformée en hôpital. Elle dira y avoir été admirablement reçue et soignée.

Trois mois plus tard, elle est de retour en France.

Après son retour et sa convalescence, elle va pouvoir mener une vie professionnelle très active. Elle occupera, tant en France qu’aux États-Unis, des postes de responsabilité, rares pour une jeune femme à son époque.

Décorée de la Légion d’honneur en 1971, de la Médaille militaire avec palme, de la Médaille de la Résistance, de la Médaille de la déportation, de la Médaille des évadés, elle sera commandeur de la Légion d’honneur.

Elle décède à Paris XVIe, le 1er juin 1990.

Sources :

Fabius (Odette), Un lever de soleil sur le Mecklembourg : mémoires, Paris, Albin Michel, 1986

https://sites.google.com/site/racinesdu9308/base/fabius-odette