Les Roms, aussi dénommés Bohémiens, Gitans, Kalés, Manouches, Sintis, Tsiganes, Romanichels, Nomades, Forains, etc., sont l’objet depuis longtemps de méfiance, de diverses formes de ségrégation, voire de persécution.

L’aggravation des lois contre ces groupes s’intensifie tout au long des XVIIIe et XIXe siècles, phénomène en partie lié à la consolidation des États et à une intolérance accrue envers les minorités.

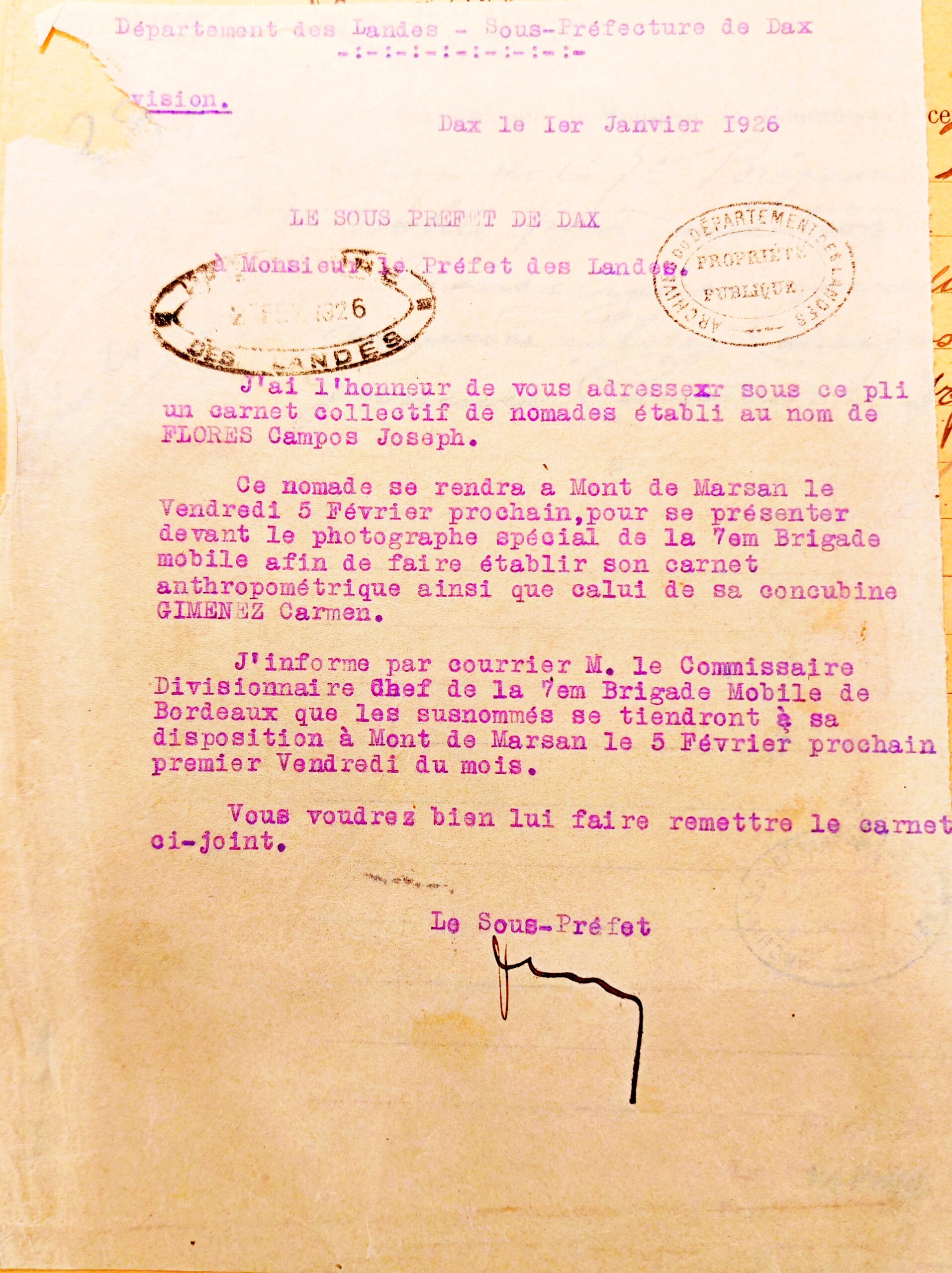

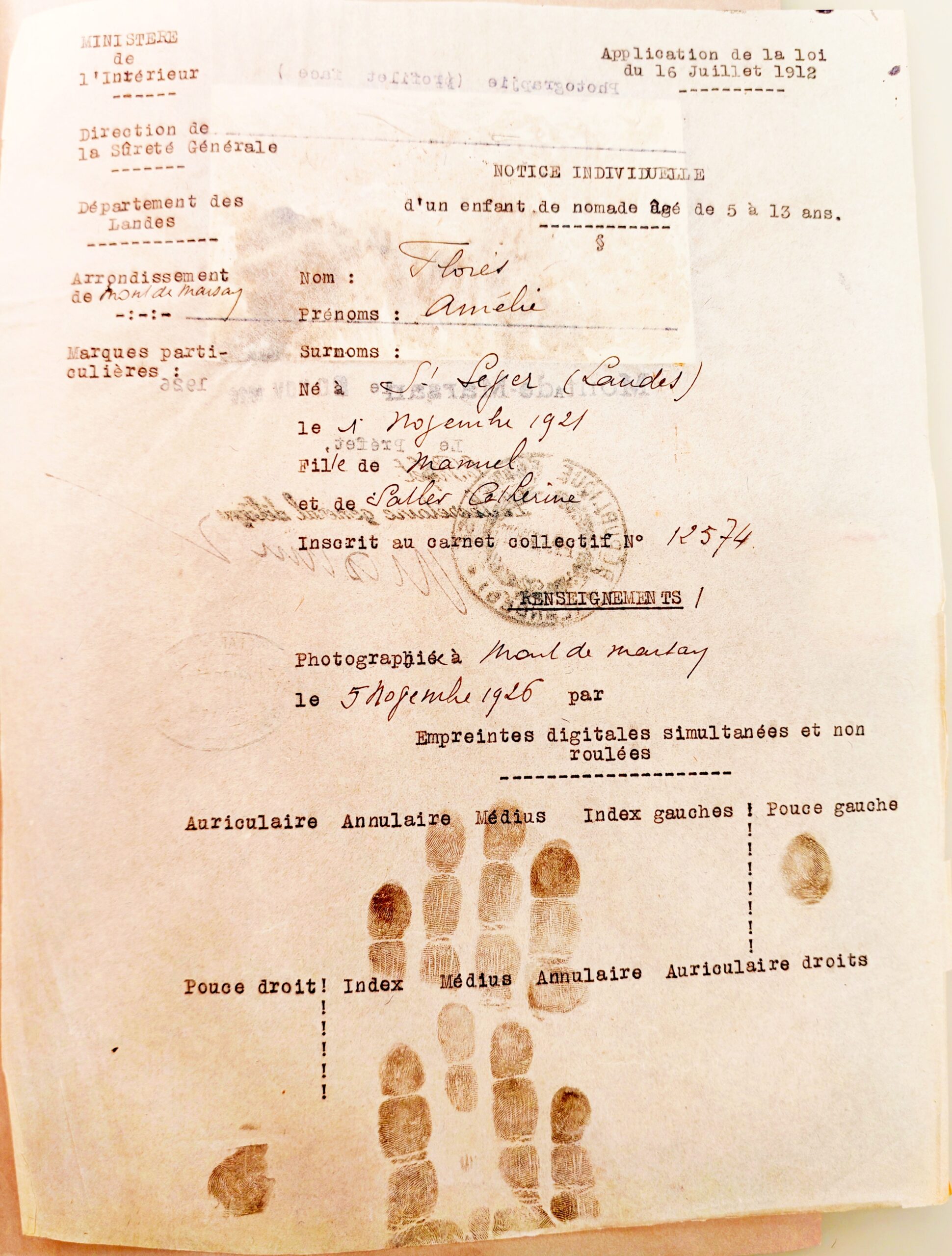

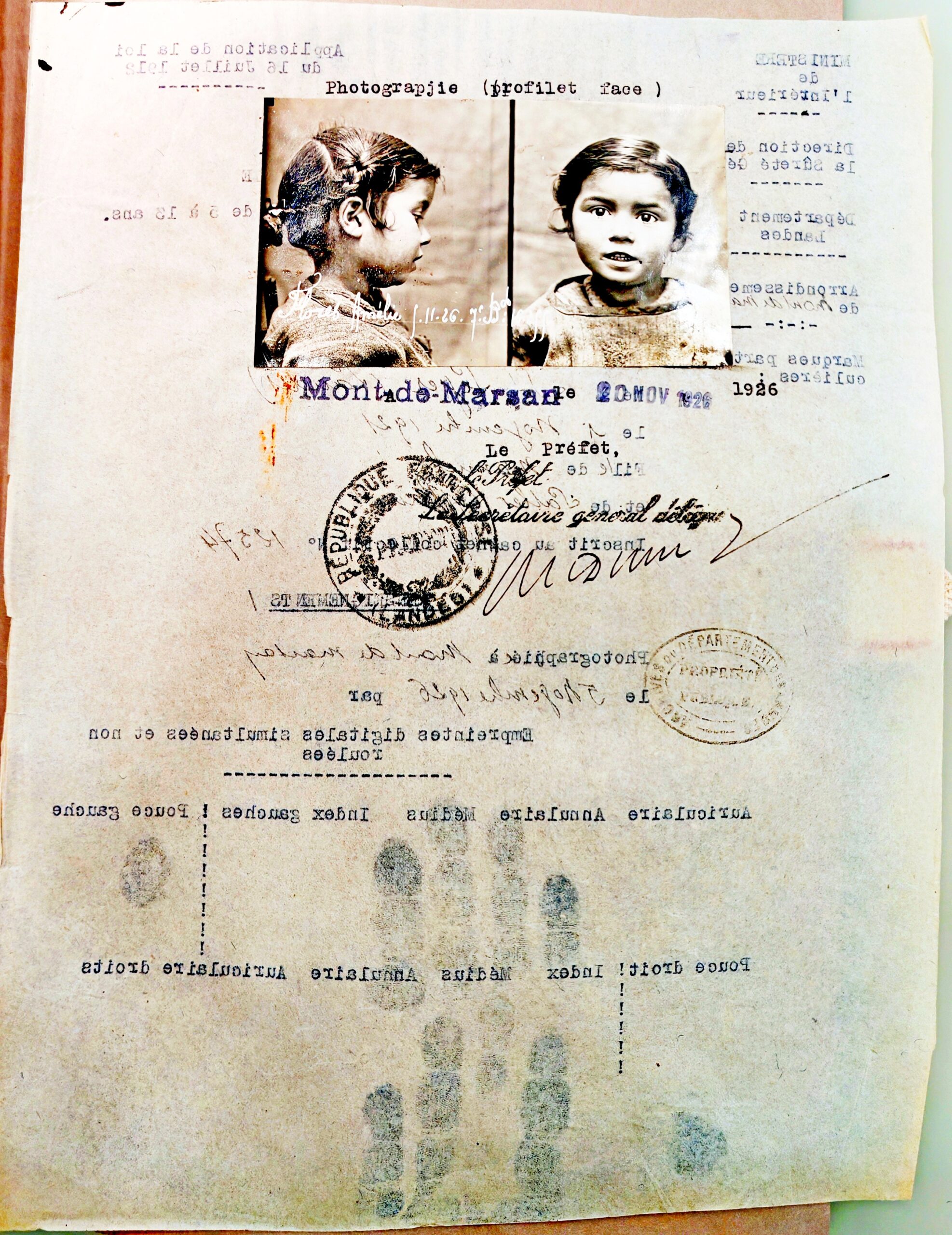

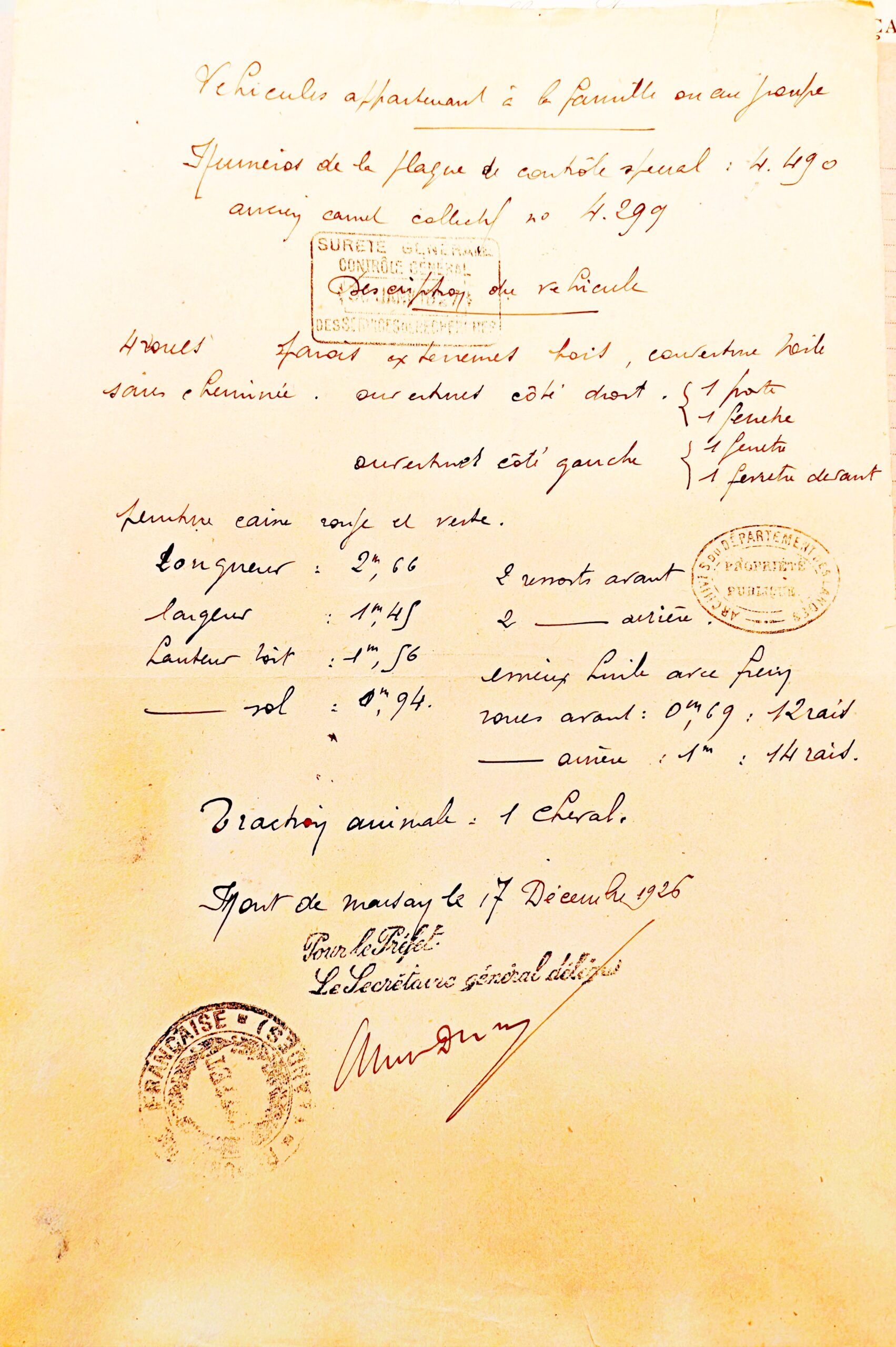

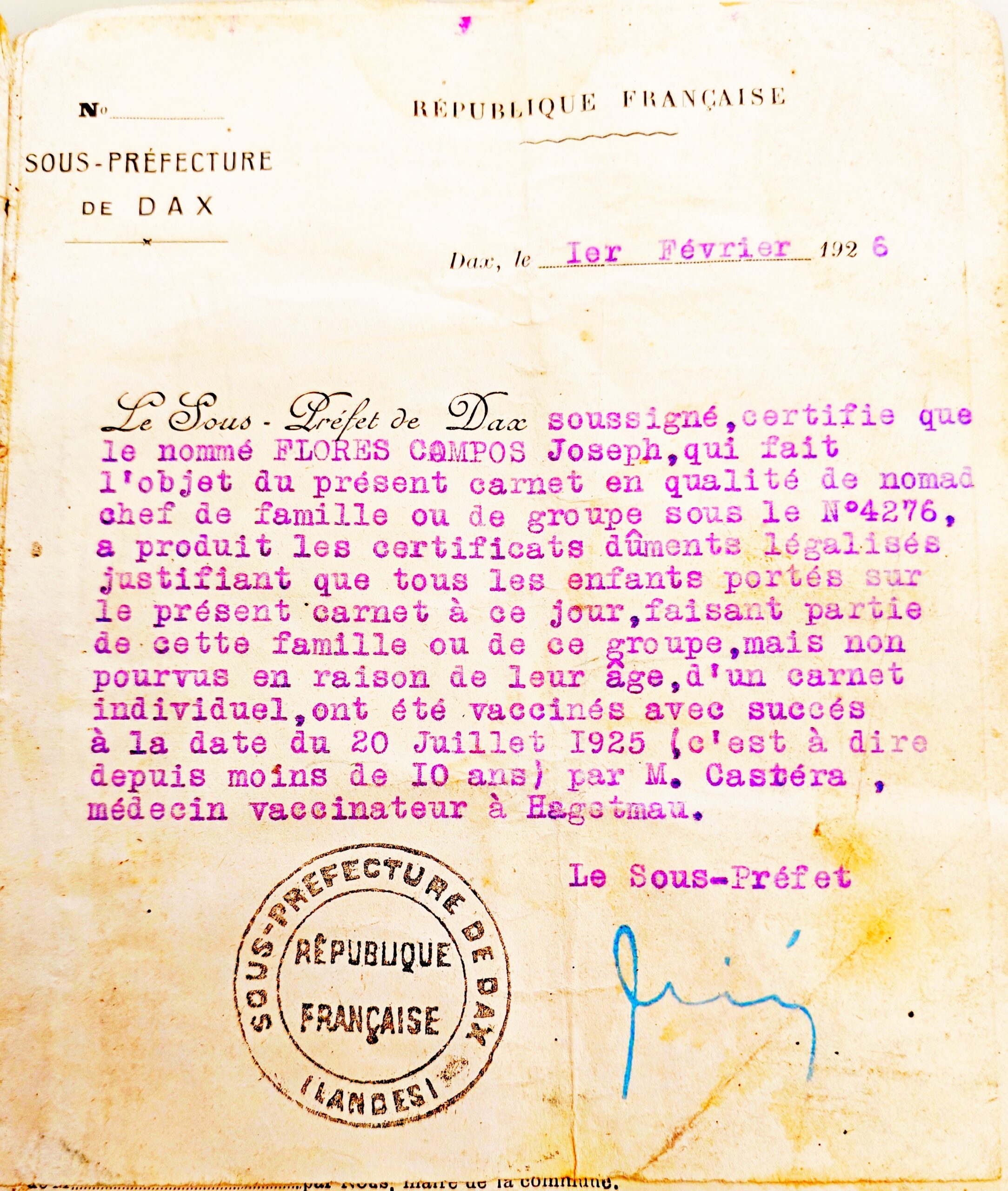

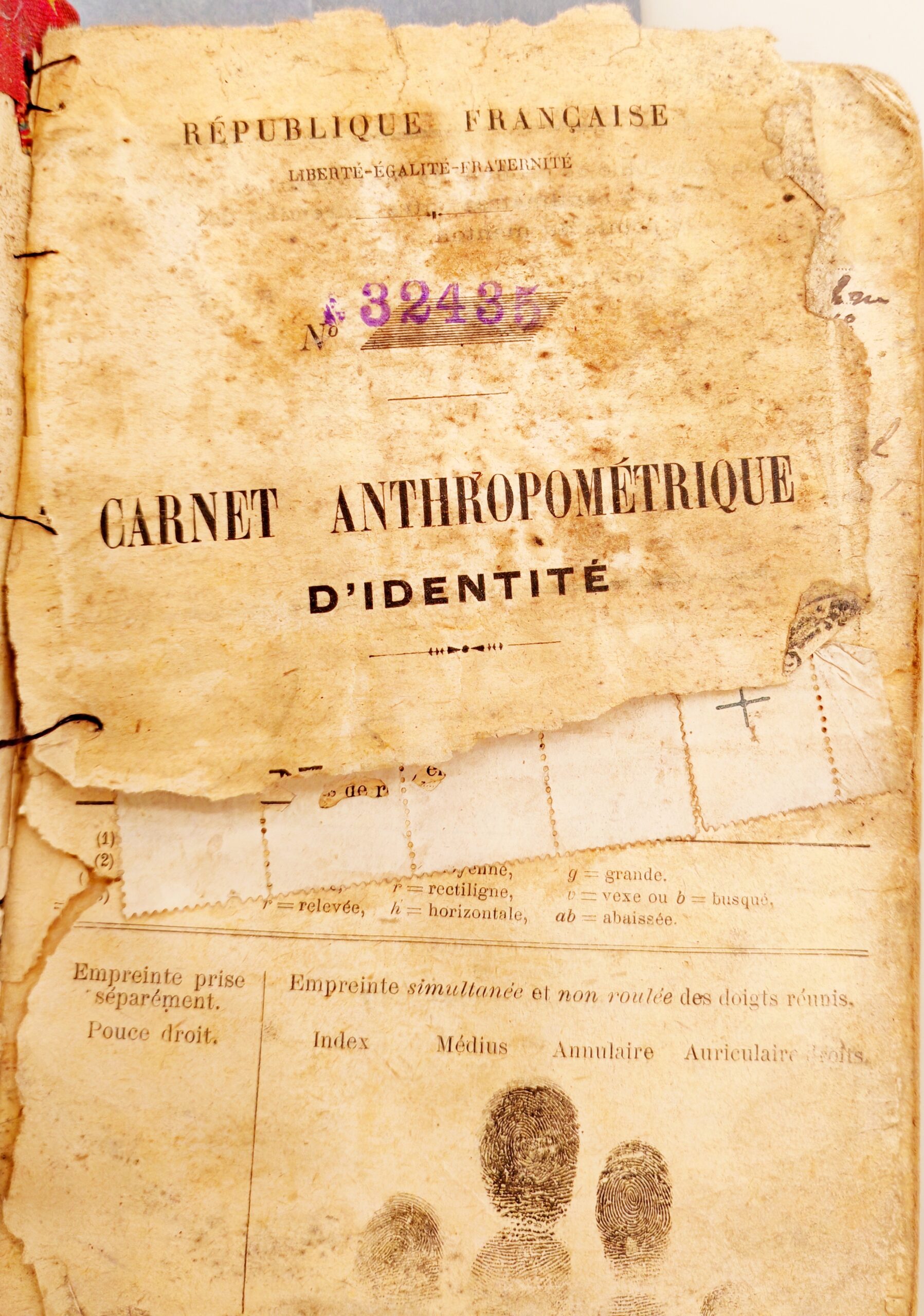

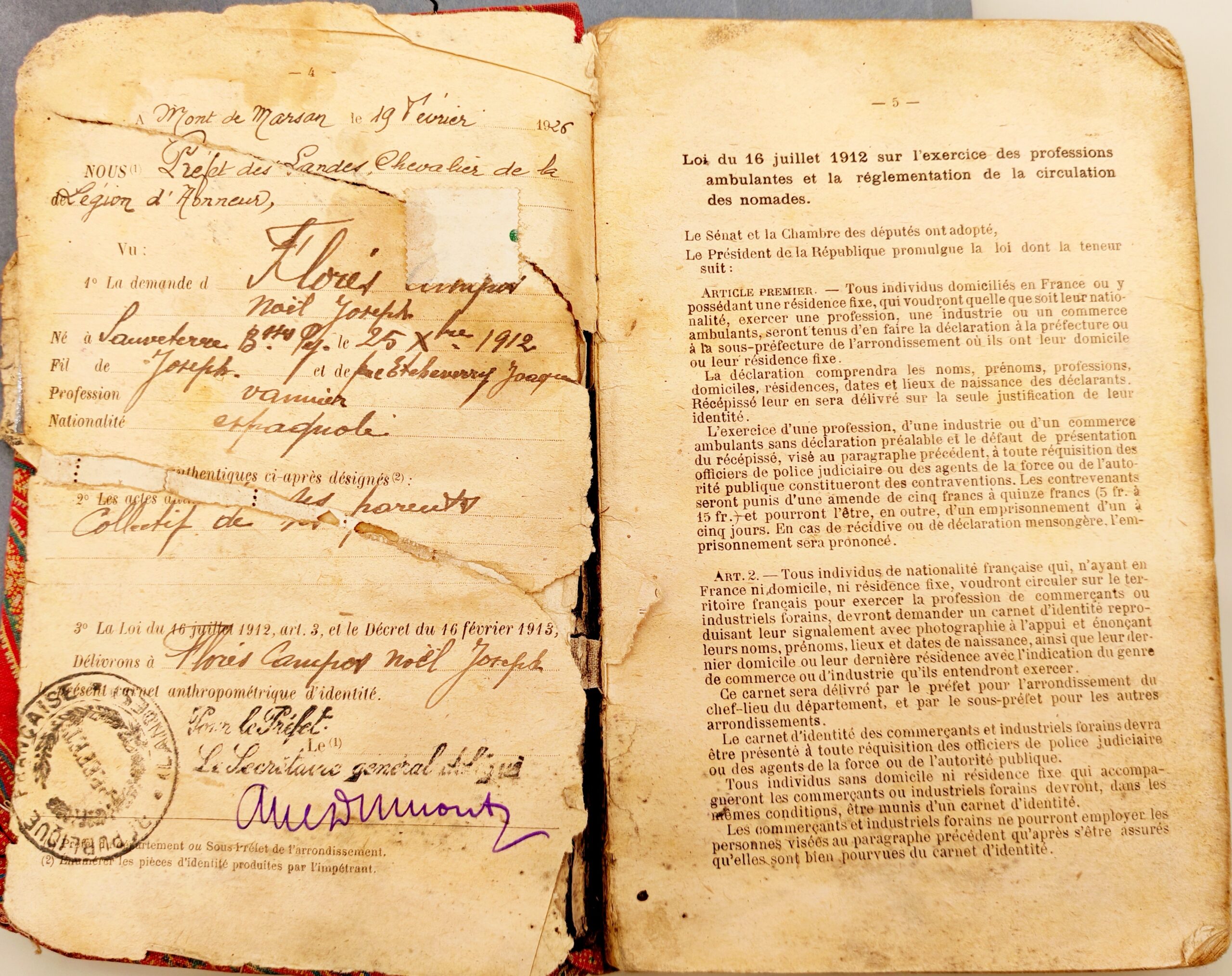

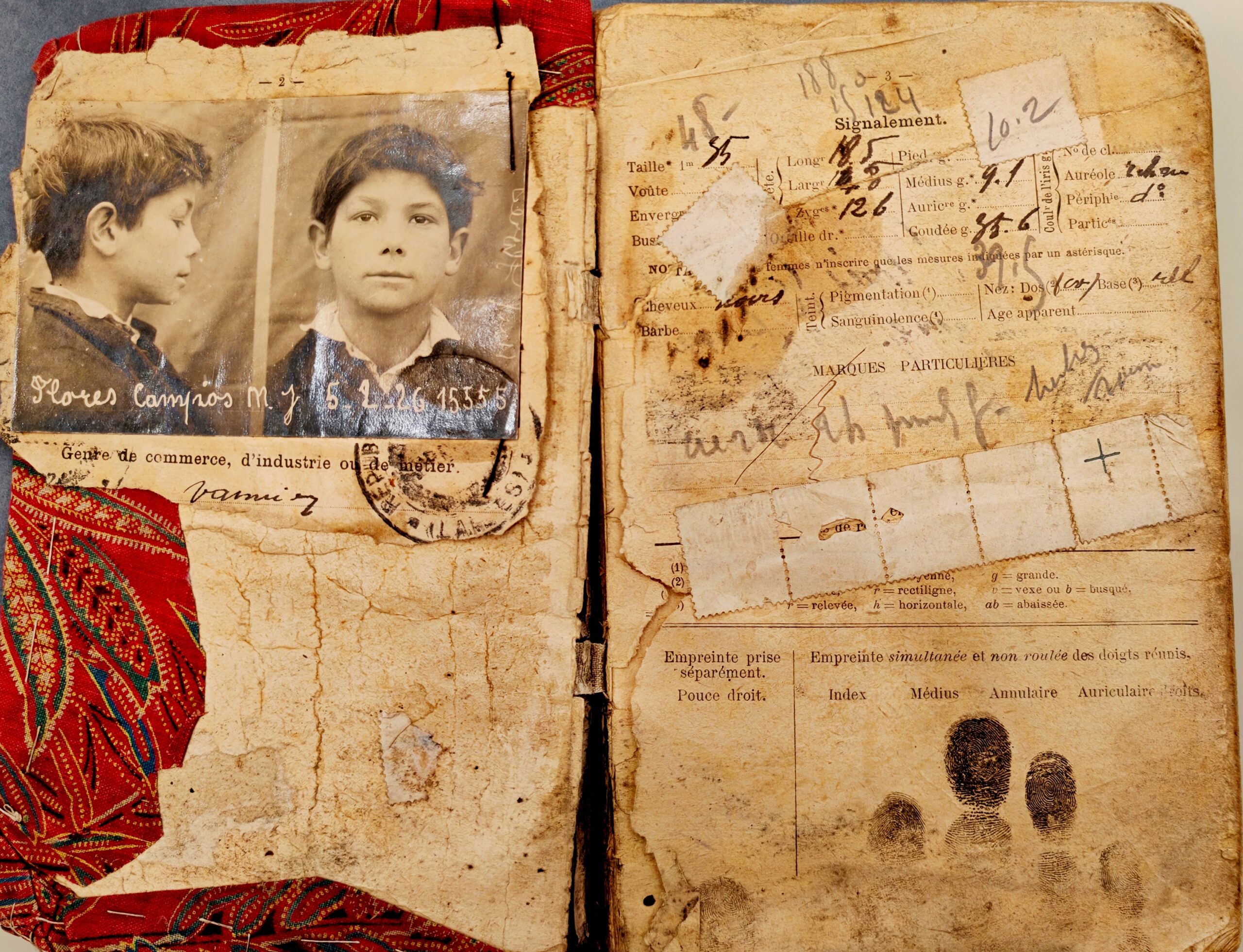

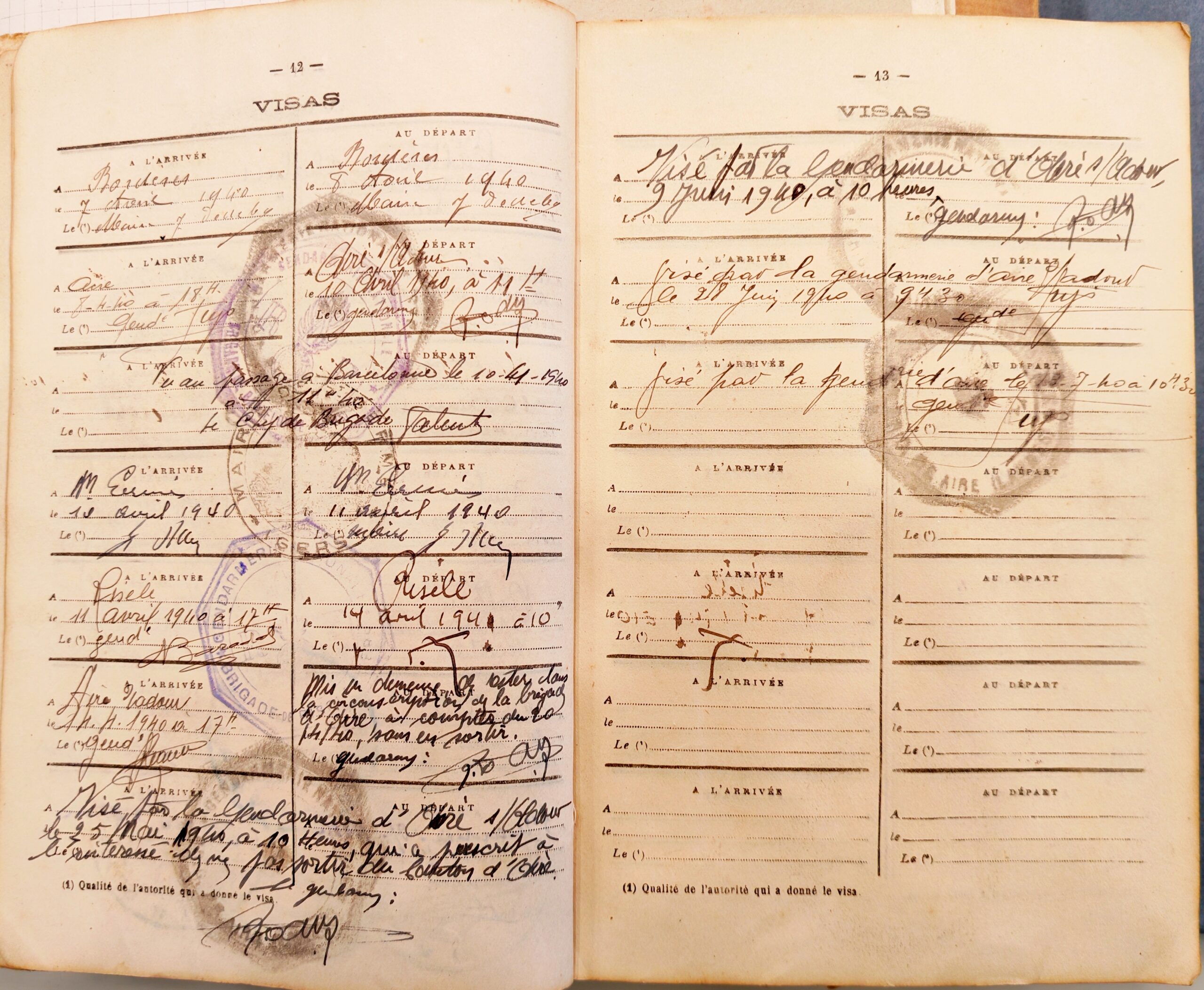

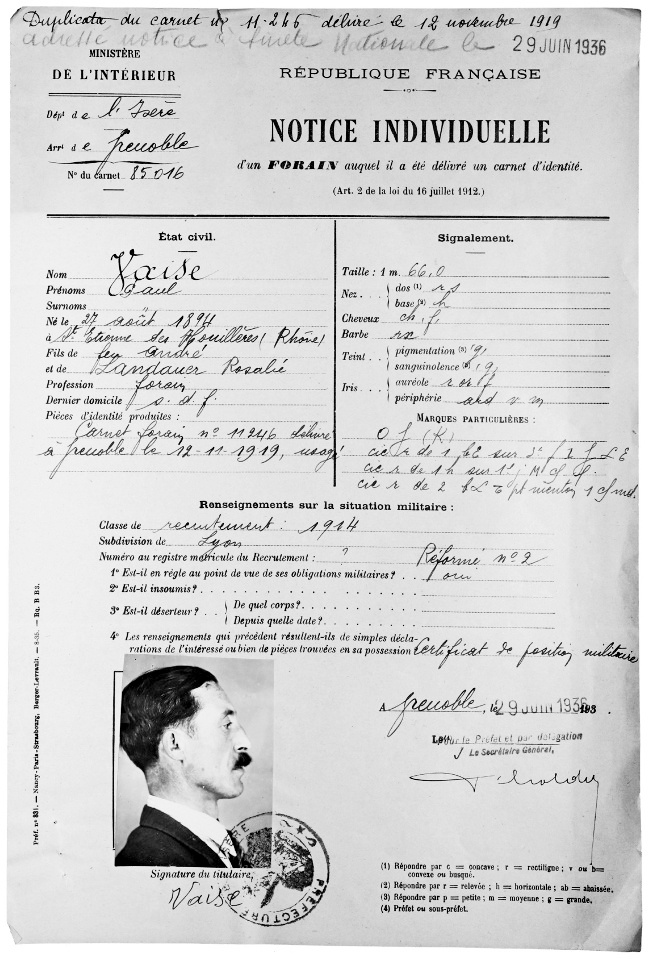

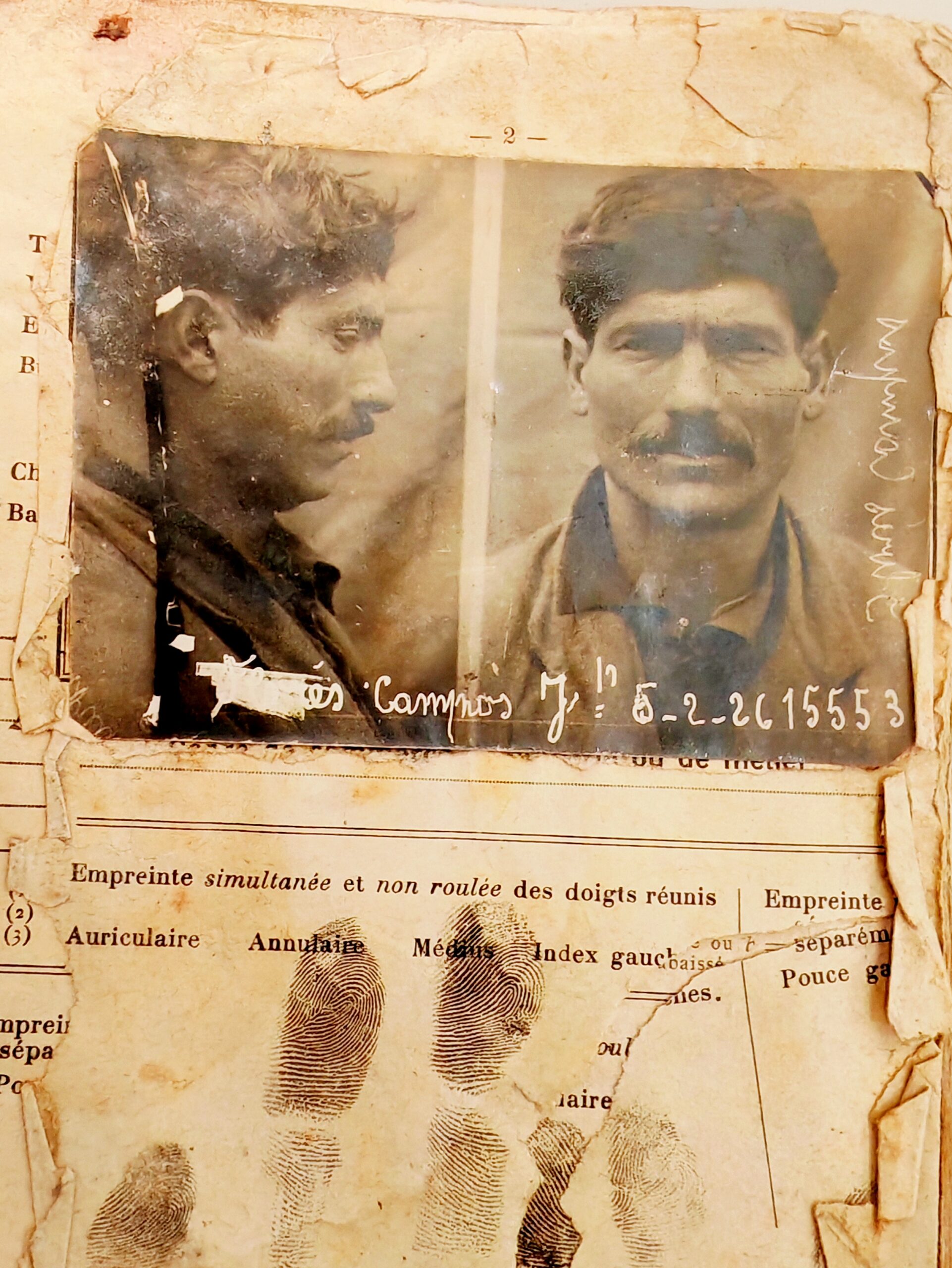

En France, la loi du 16 juillet 1912 sur l’exercice des professions ambulantes instaure pour 60 ans une réglementation de la circulation des Nomades, à qui les autorités imposent de détenir un carnet anthropométrique à faire viser par la gendarmerie durant leurs déplacements.

Sur environ 700.000 Tsiganes qui vivaient en Europe avant la Seconde Guerre mondiale, entre 250.000 et 500.000 (selon les diverses estimations) sont morts entre 1939 et 1945. Des milliers d’entre eux ont par ailleurs été stérilisés.

Si des processus de type génocidaire ont été menés dans certaines parties de l’Europe nazie ou de ses alliés, ces massacres, ces persécutions relèvent cependant d’une autre « logique » que celle pratiquée à l’encontre des Juifs. Malgré les rafles, la déportation, le gazage de plusieurs milliers d’entre eux, malgré la persécution violente et criminelle dont ils furent victimes dans les pays d’Europe de l’Est, il ne semble pas qu’il y ait eu une politique systématique de type « solution finale » qui avait, elle, pour objectif la destruction totale des Juifs d’Europe. L’ensemble de ces persécutions porte en langue romanie le nom de Porajmos ou Samudaripen.

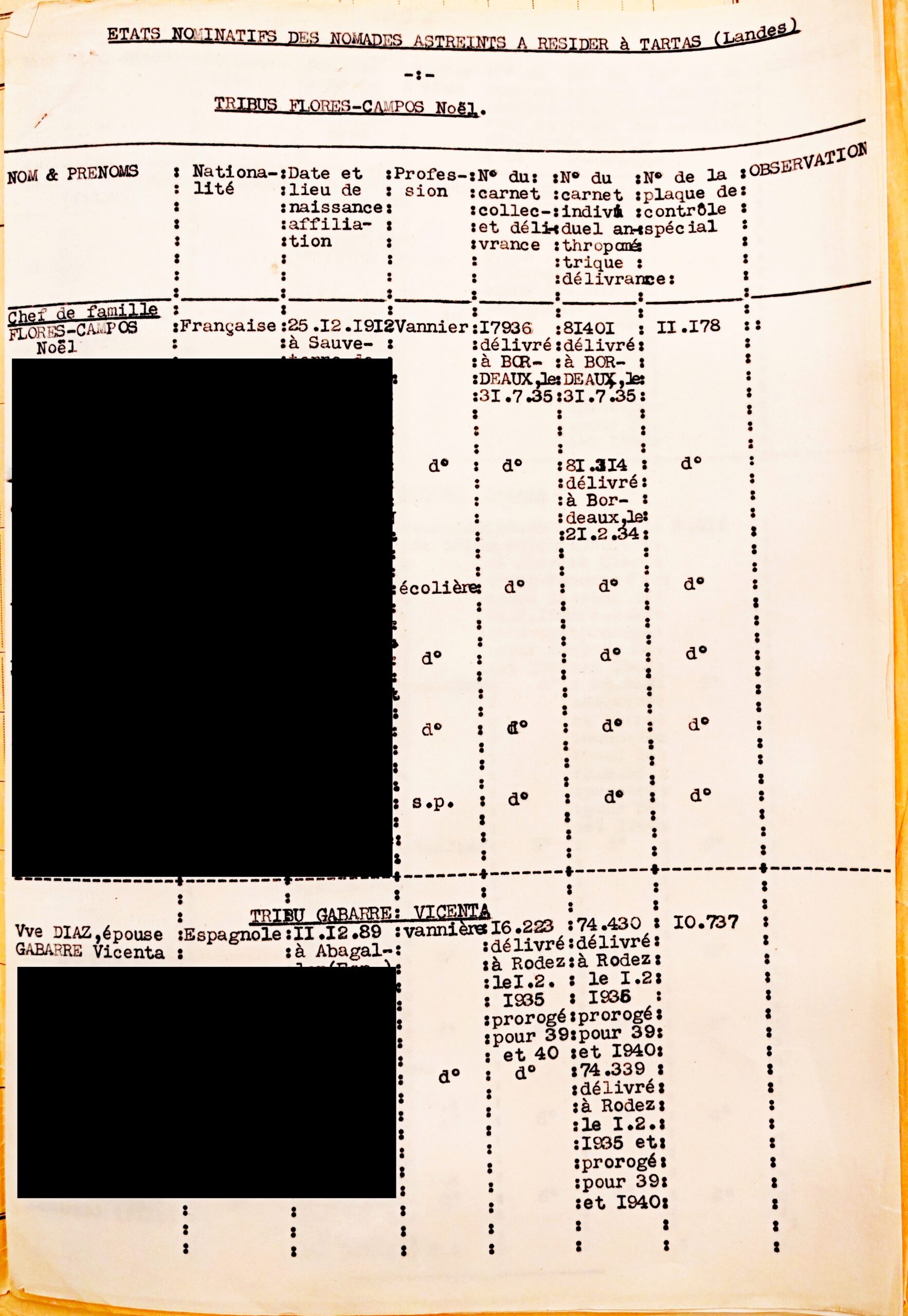

Un certain nombre de familles de Nomades circulent dans le Sud-Ouest. Certaines sont originaires de l’est de la France, et exercent souvent des professions liées au monde du spectacle, du cirque, de la fête foraine : acrobates, chanteurs ambulants, dompteurs, «saltimbanques», etc. D’autres, originaires d’Espagne, sont souvent vanniers, maquignons, etc. Tous nomadisent dans toute la France, mais aussi jusqu’en Italie et au sud des Pyrénées, au gré, en particulier, des foires et fêtes foraines. En ce qui concerne les Gitans «espagnols», certains tendent à se sédentariser, dans les années 30, à St-Paul-lès-Dax ou Tartas en particulier (familles Florès-Campos, Gabarré, Gimenez, Barri alias Debar, toutes apparentées, et parfois alliées aux forains).

Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale va accentuer la surveillance et le contrôle exercé par les autorités sur les Tsiganes.

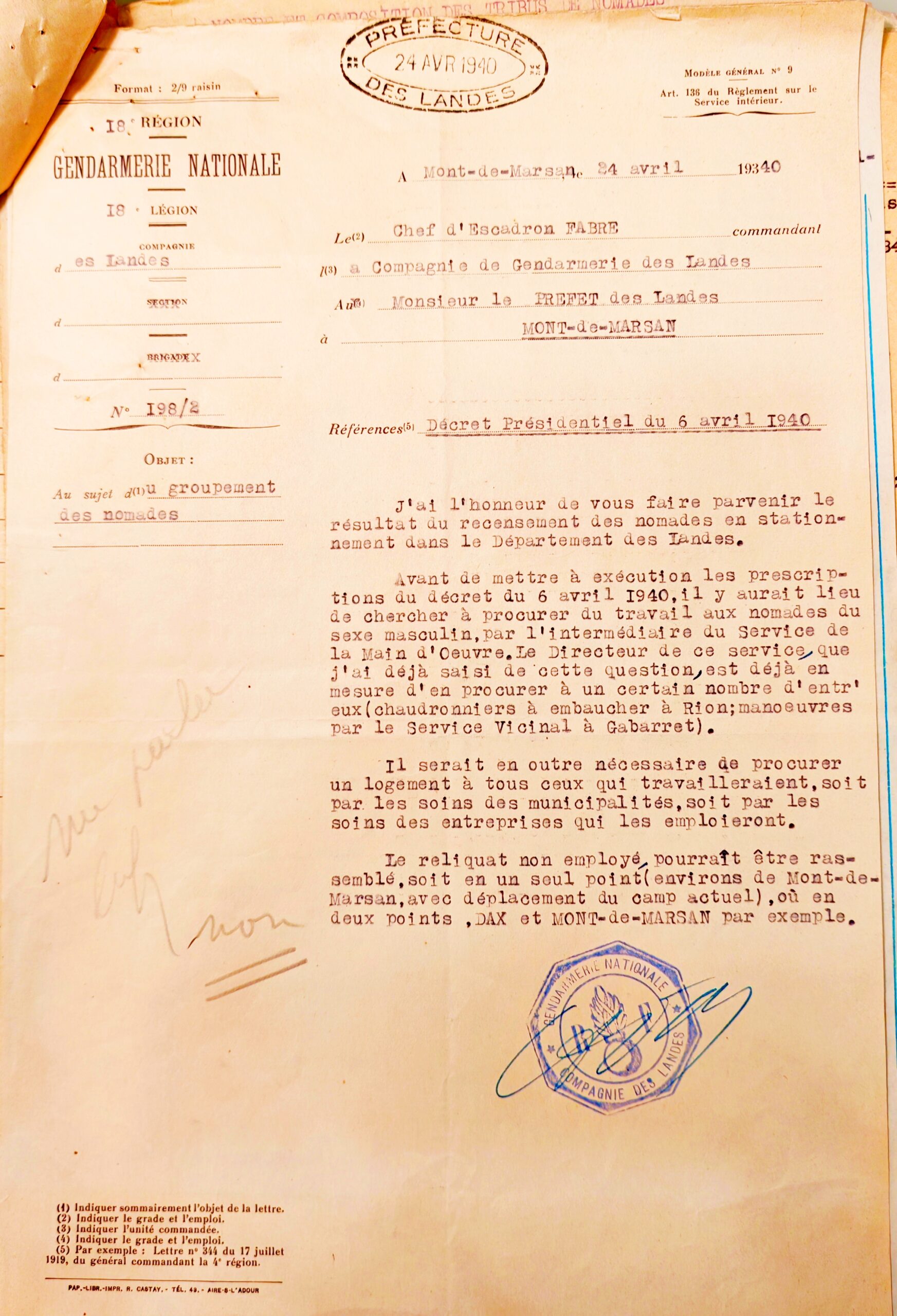

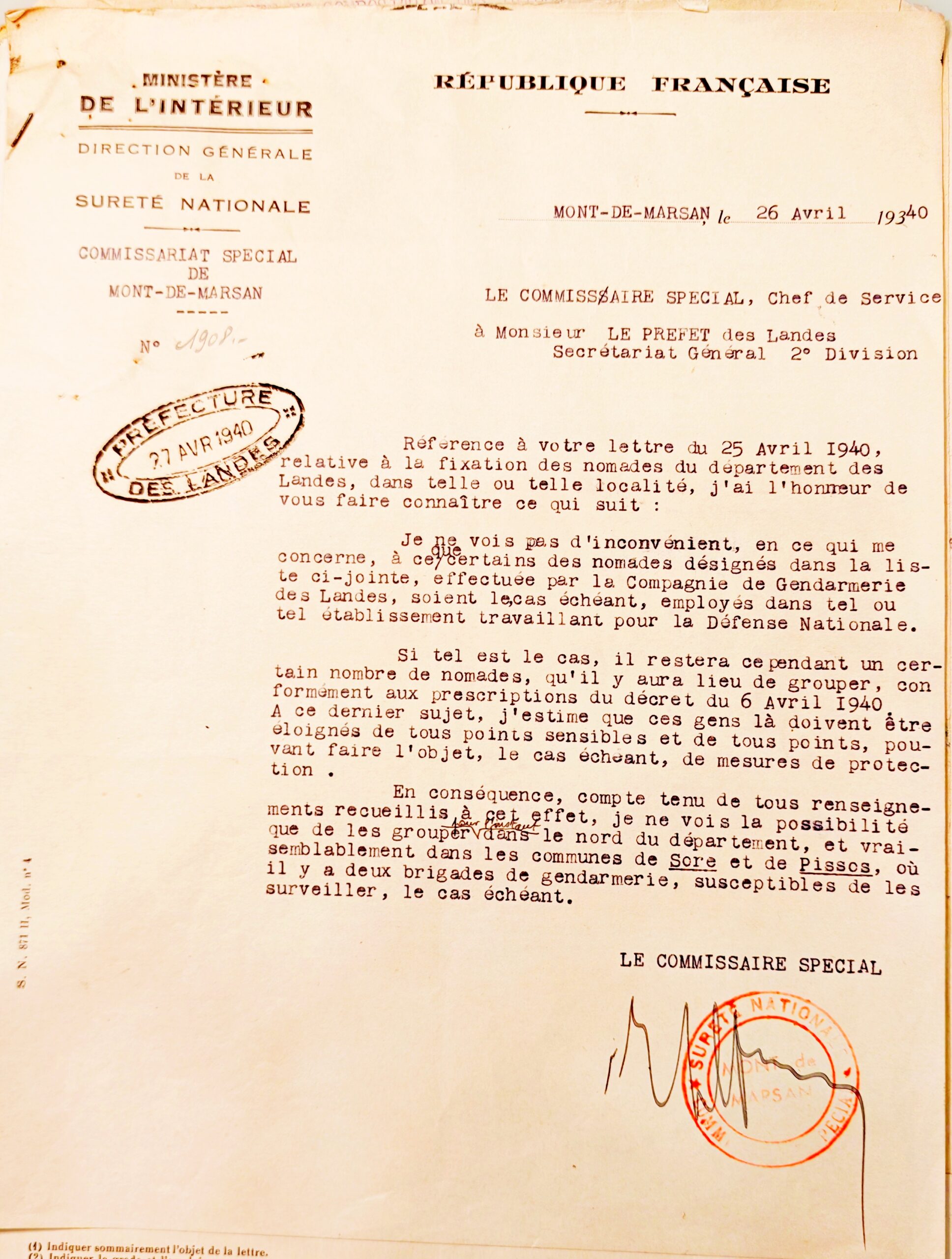

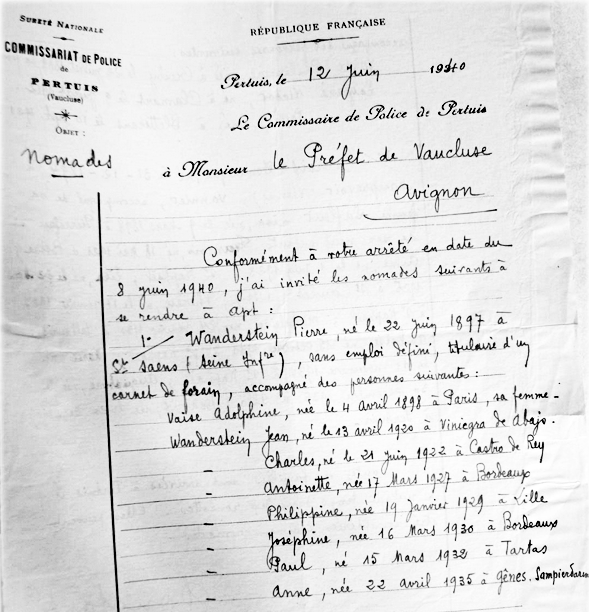

C’est pour ne pas nuire aux déplacements des troupes et par crainte qu’ils ne deviennent des agents ennemis (durant leurs allées et venues, ont craint qu’ils ne recueillent des renseignements) que le décret-loi du 6 avril 1940 interdit la circulation des Nomades pendant la durée de la guerre. Ils sont alors assignés à résidence dans une commune (ou un canton). Cette interdiction les empêche de pouvoir gagner leur vie.

Durant le reste de la guerre, les Tsiganes connaissent un sort différent en fonction de leurs lieux d’assignation à résidence. On peut notamment distinguer la zone occupée et la zone non occupée.

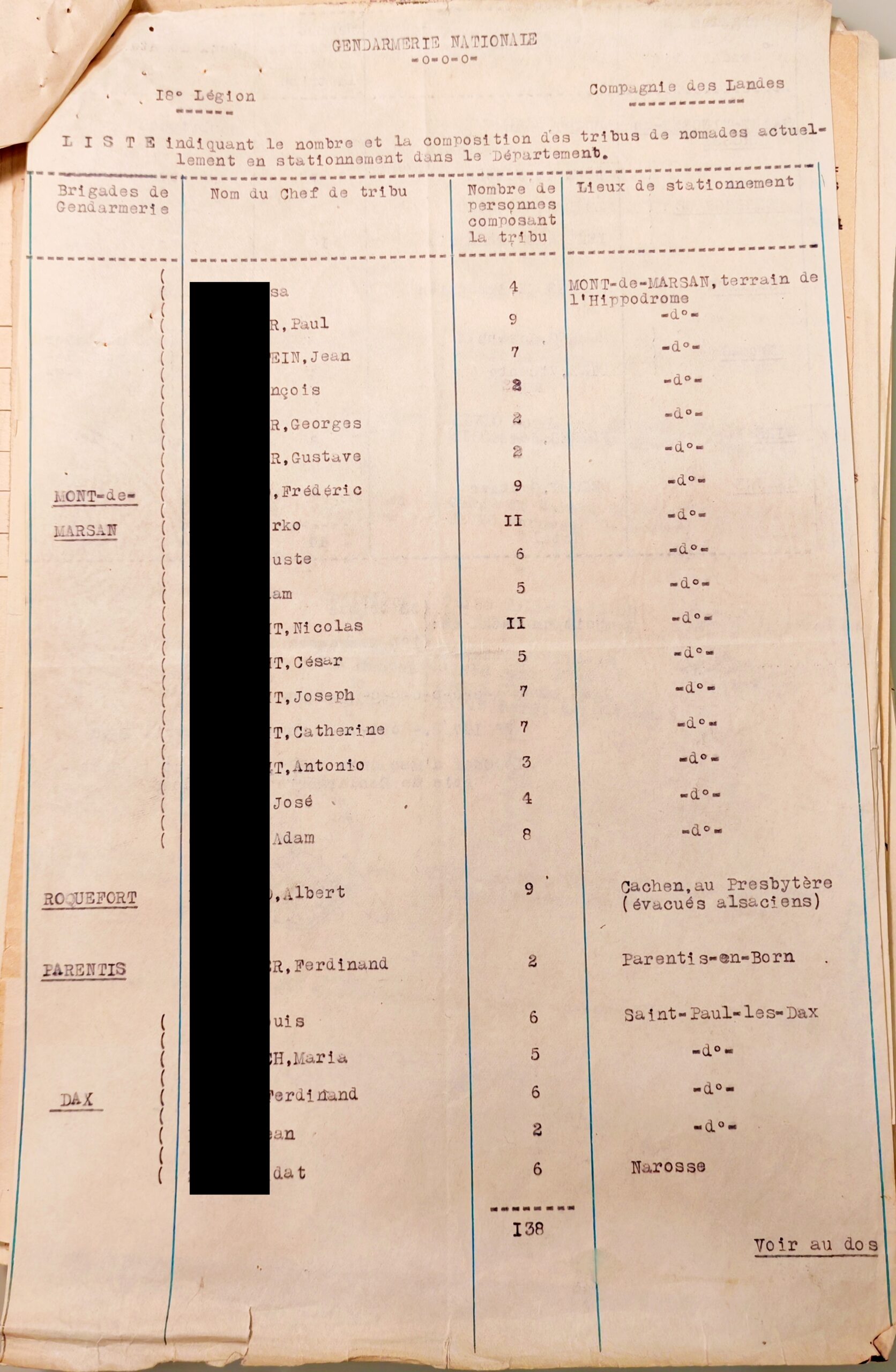

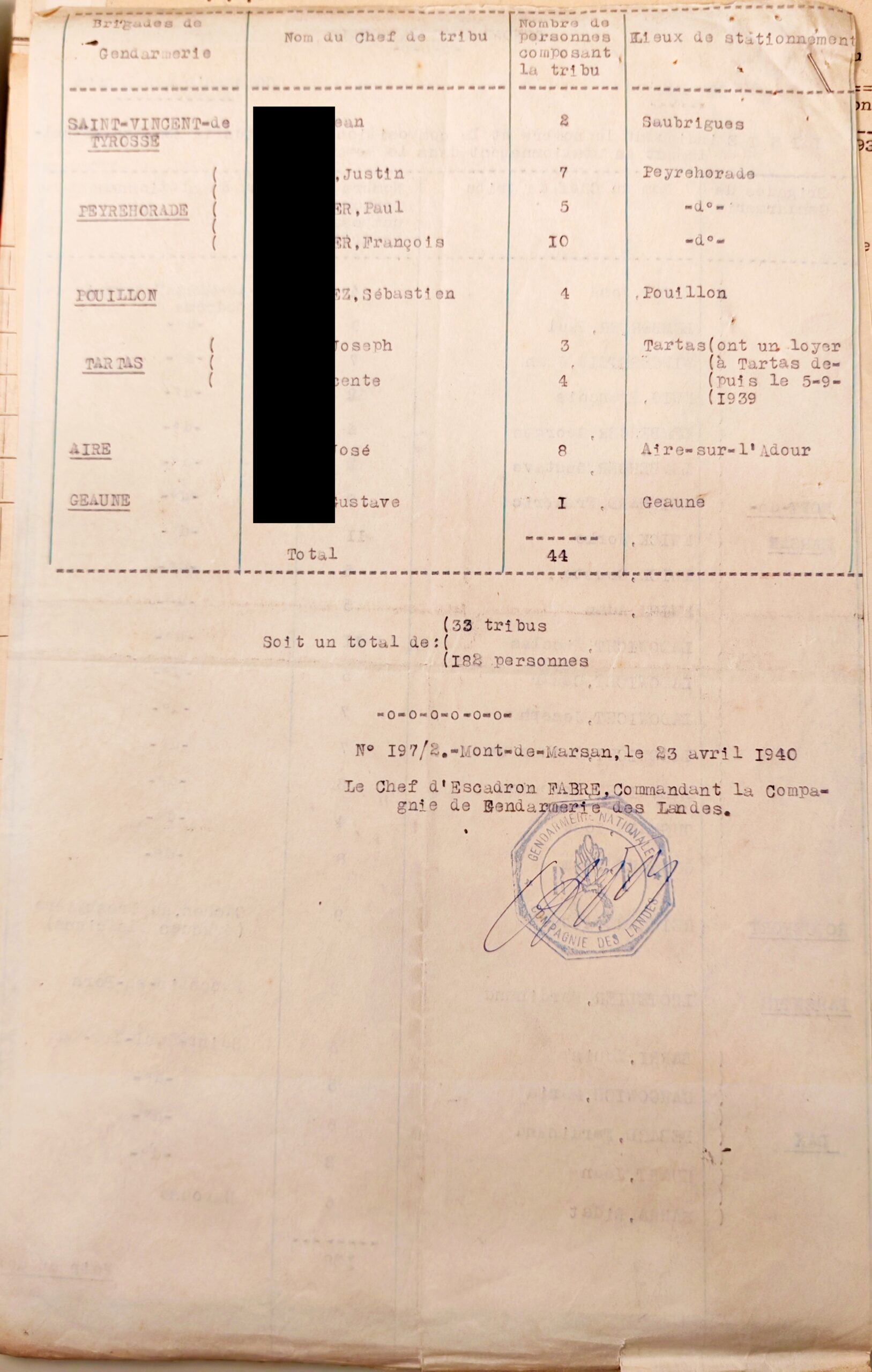

Dans les Landes, l’application du décret du 6 avril 1940 se traduit par des assignations à résidence dans les cantons où les nomades se trouvent alors. Ils sont également recensés : 182 personnes, réparties en 33 « tribus » (c’est le terme utilisé par les autorités), pour plus de la moitié stationnés à Mont-de-Marsan (Hippodrome), les autres essentiellement à Dax et Peyrehorade.

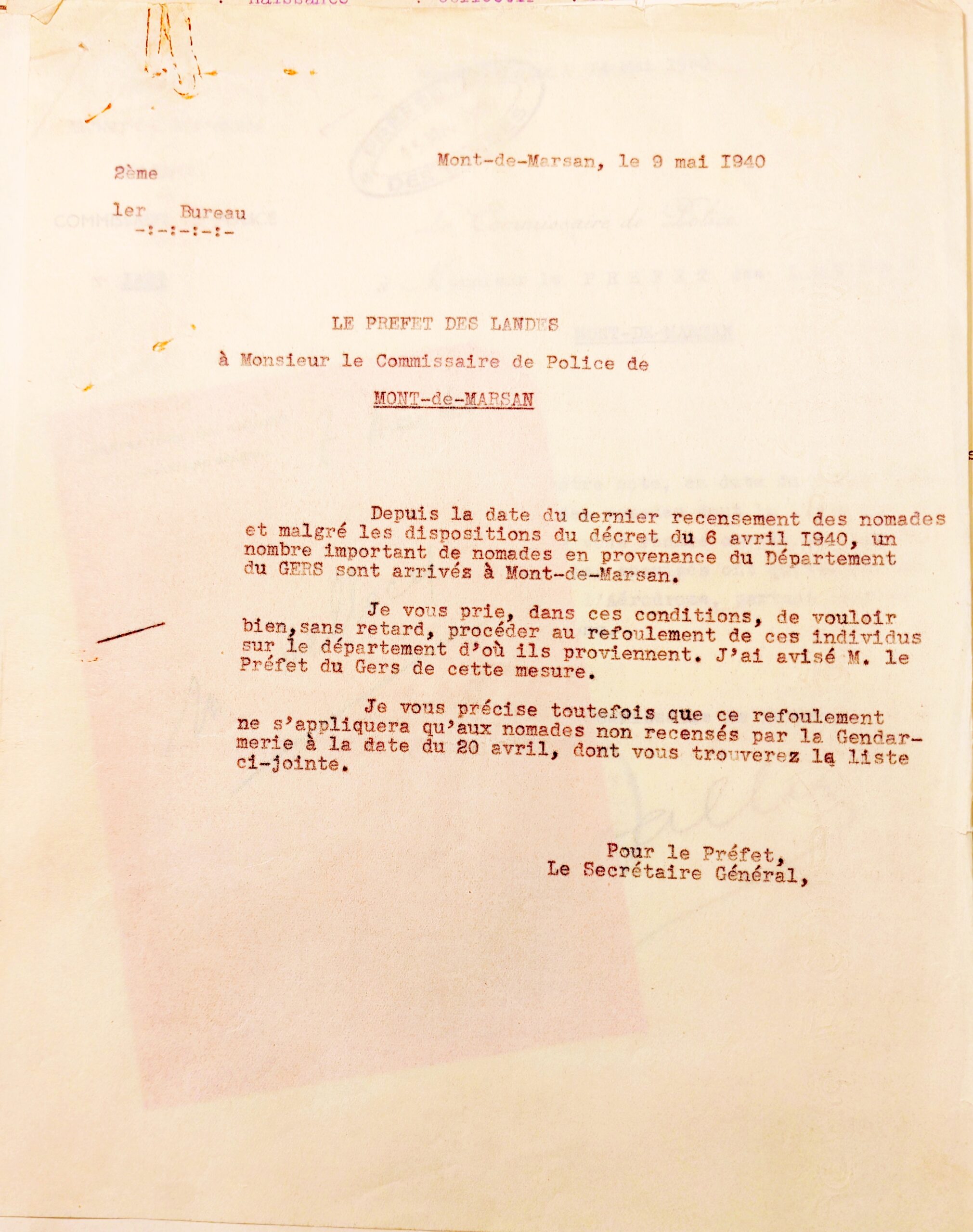

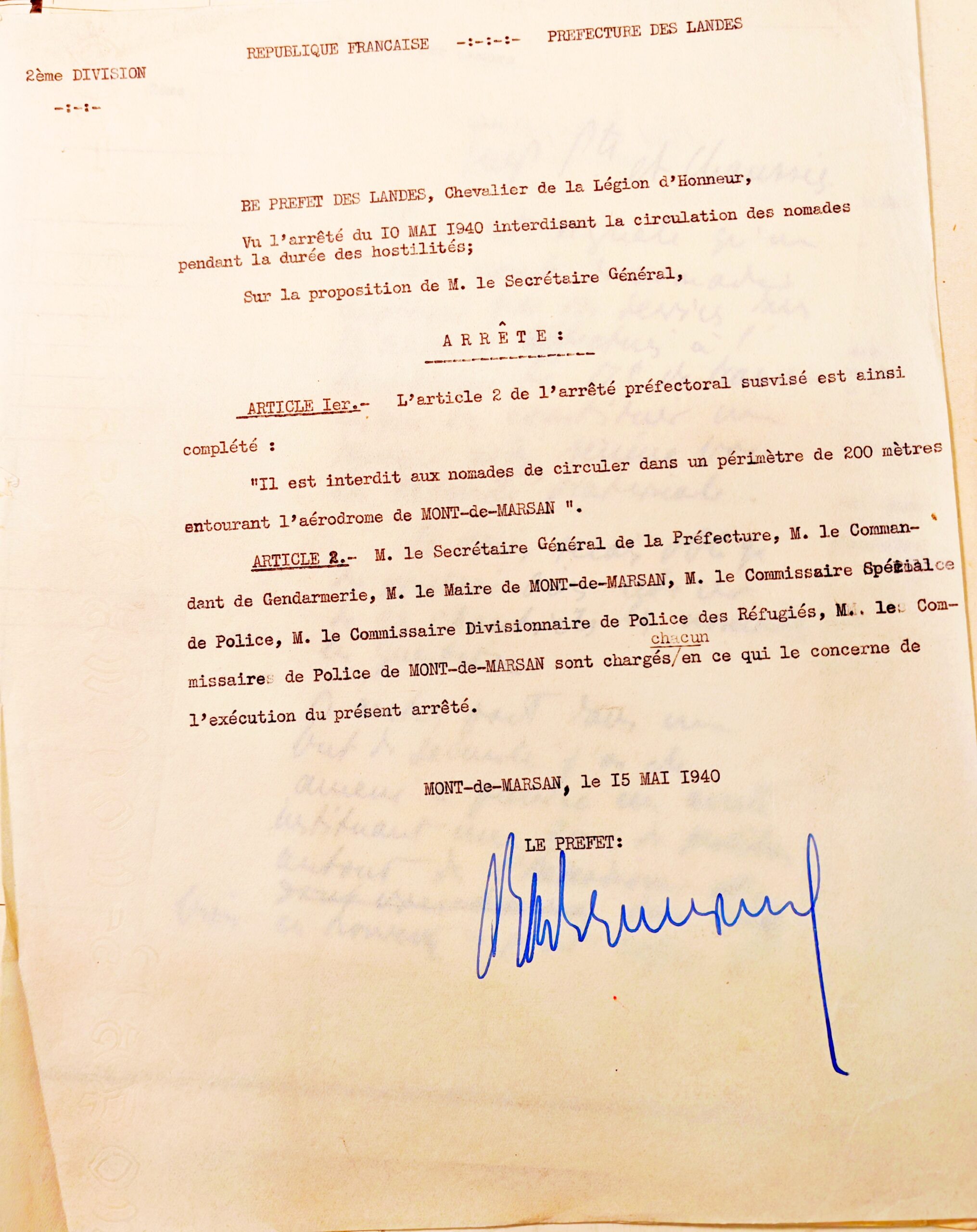

Mais l’assignation à résidence semble difficile à faire appliquer, les Nomades circulent toujours, par exemple vers ou depuis le Gers ou les Pyrénées-Atlantiques, malgré un arrêté préfectoral du 10 mai.

Les autorités proposent de leur procurer du travail : besoin de chaudronniers à Rion, de manœuvres pour le Service vicinal de Gabarret, pour des travaux sur l’Aérodrome (Ponts-et-Chaussées…). Il s’agit aussi de loger (dans des habitats sédentaires) ceux qui travaillent ou travailleraient, et de regrouper les autres à Dax ou Mont-de-Marsan, ce que le préfet refuse. On recommande plutôt de les envoyer à Sore ou à Pissos…

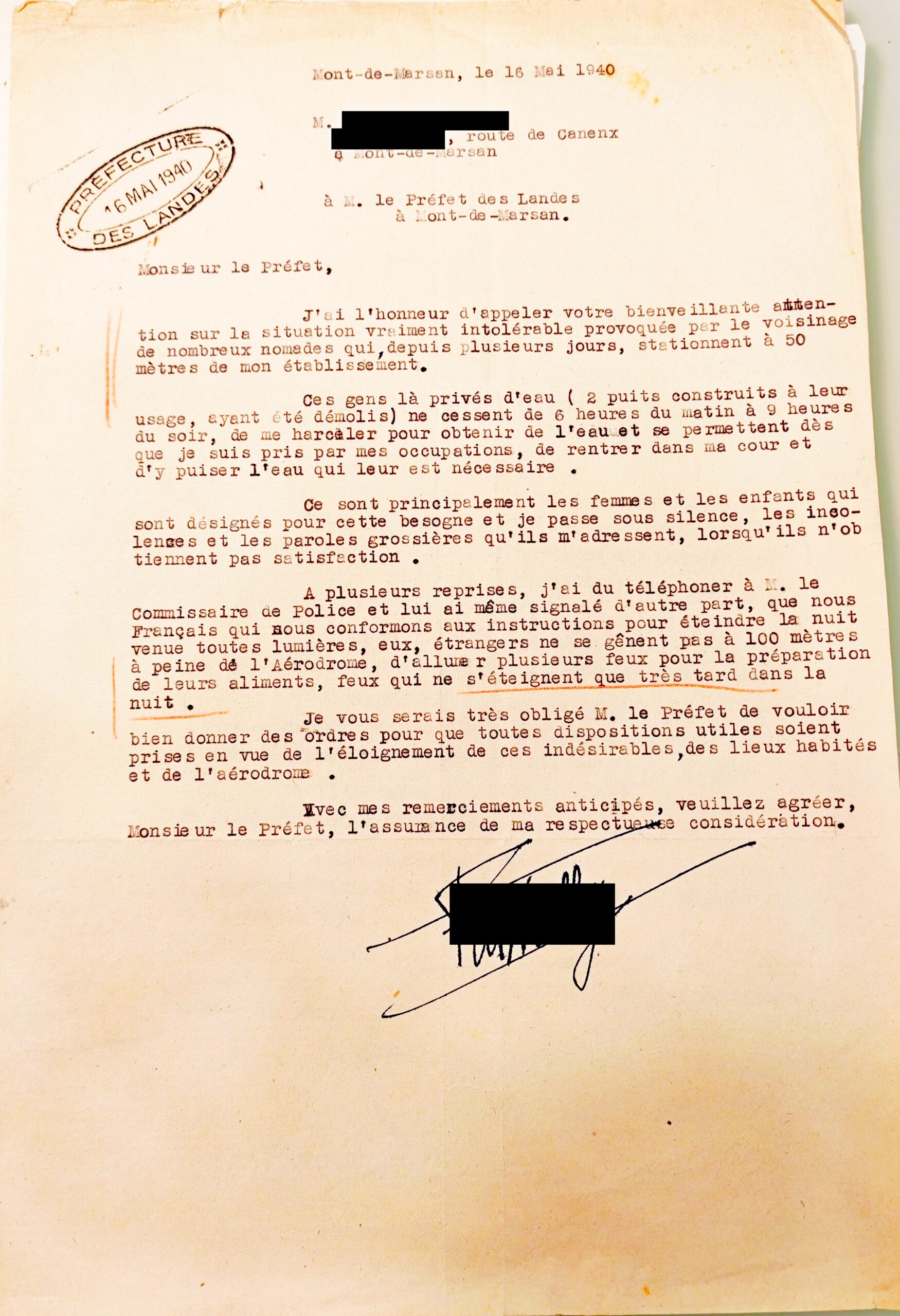

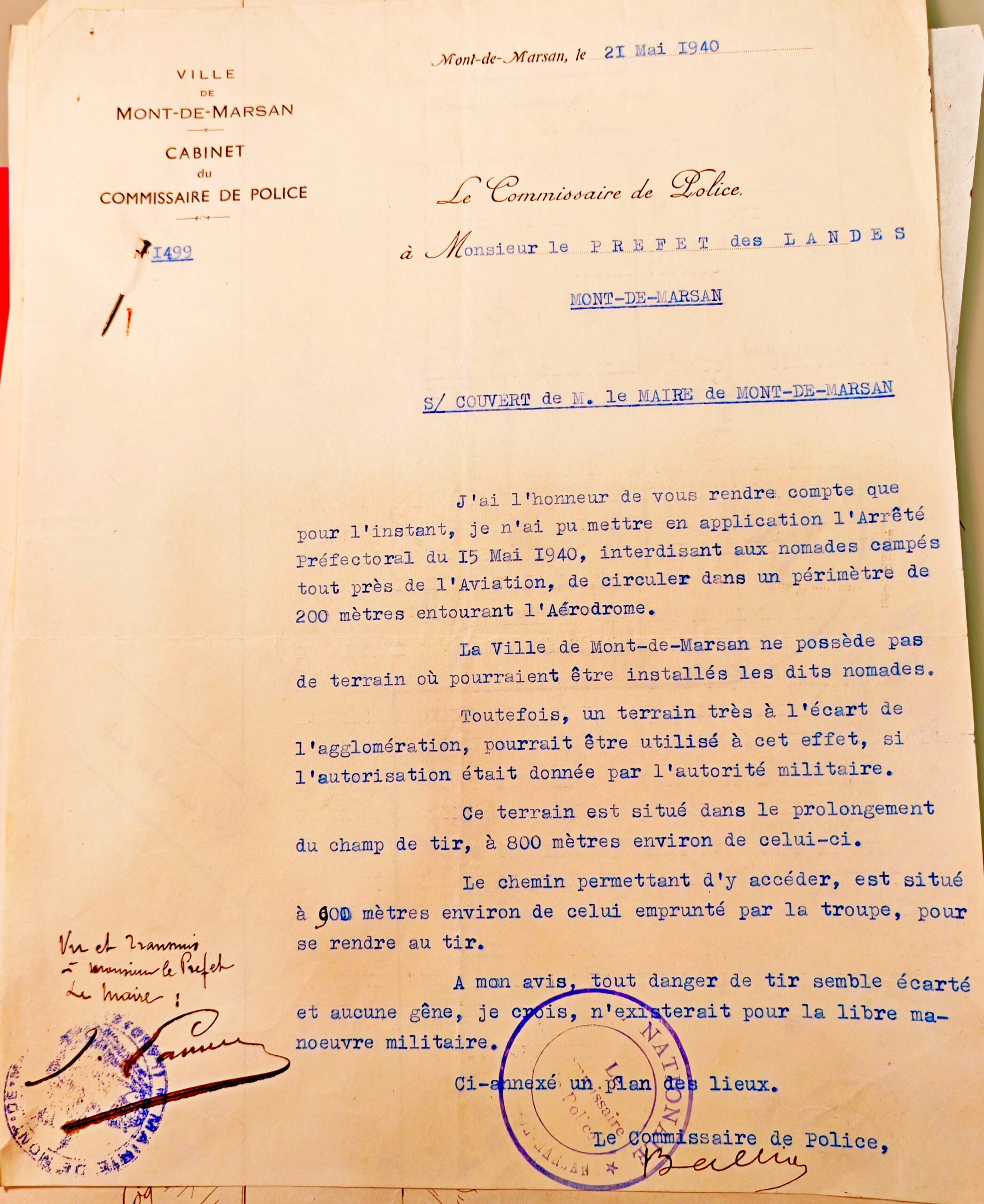

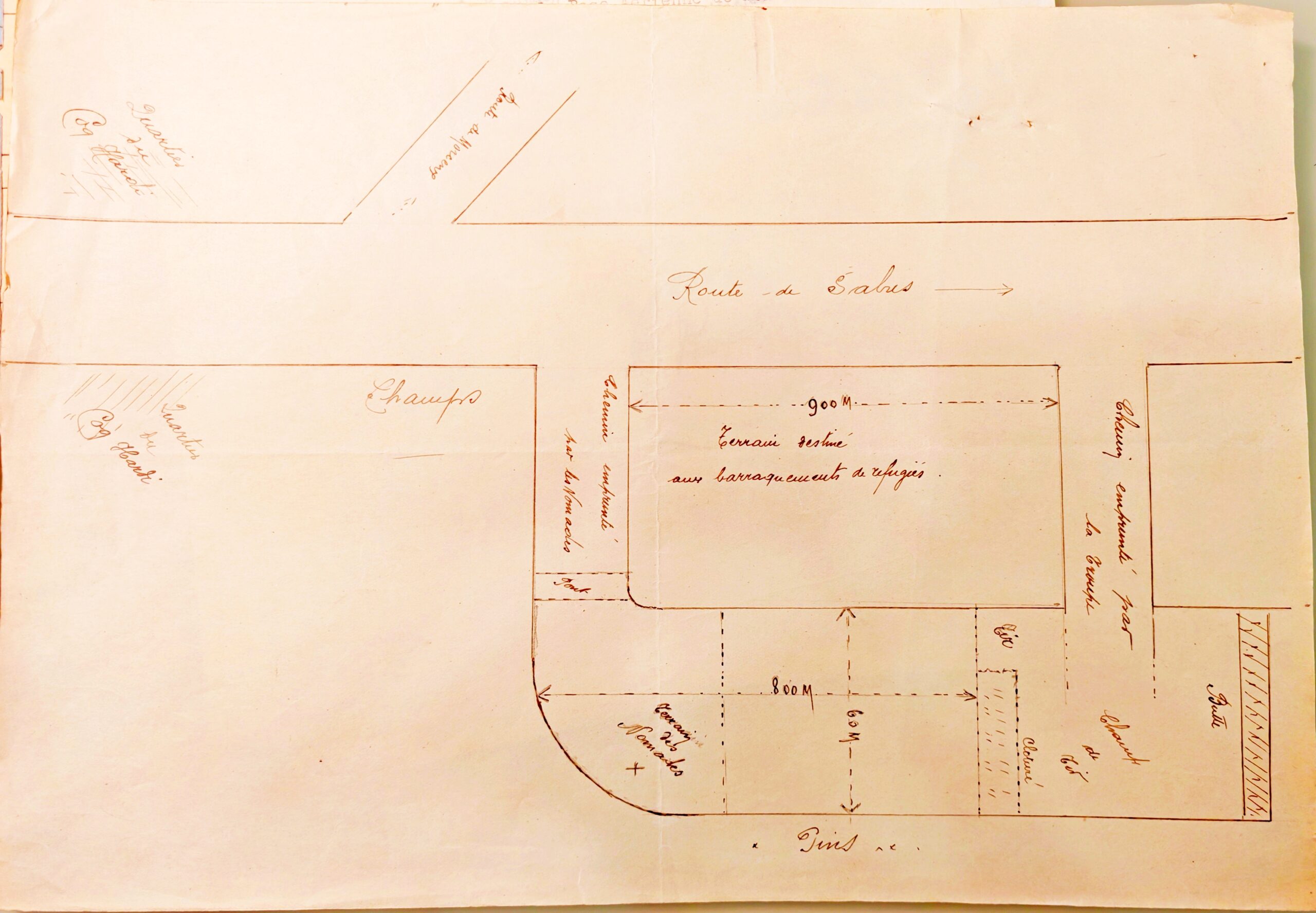

Ils sont plus que jamais indésirables, et les autorités militaires et le propriétaire des écuries proches de l’aérodrome de Mont-de-Marsan demandent aussi, pour des raisons différentes, à ce qu’on les éloigne. On envisage de les installer à côté des baraquements de réfugiés alsaciens à proximité d’un champ de tir utilisé par l’Armée (« à mon avis, tout danger de tir semble écarté » précise le Commissaire de police !).

Finalement, les Nomades sont installés sur un terrain appartenant à M. Vives (du château de la Hiroire) situé route du Houga, aujourd’hui Quartier Chourié, près de l’impasse de Pinte Sec.

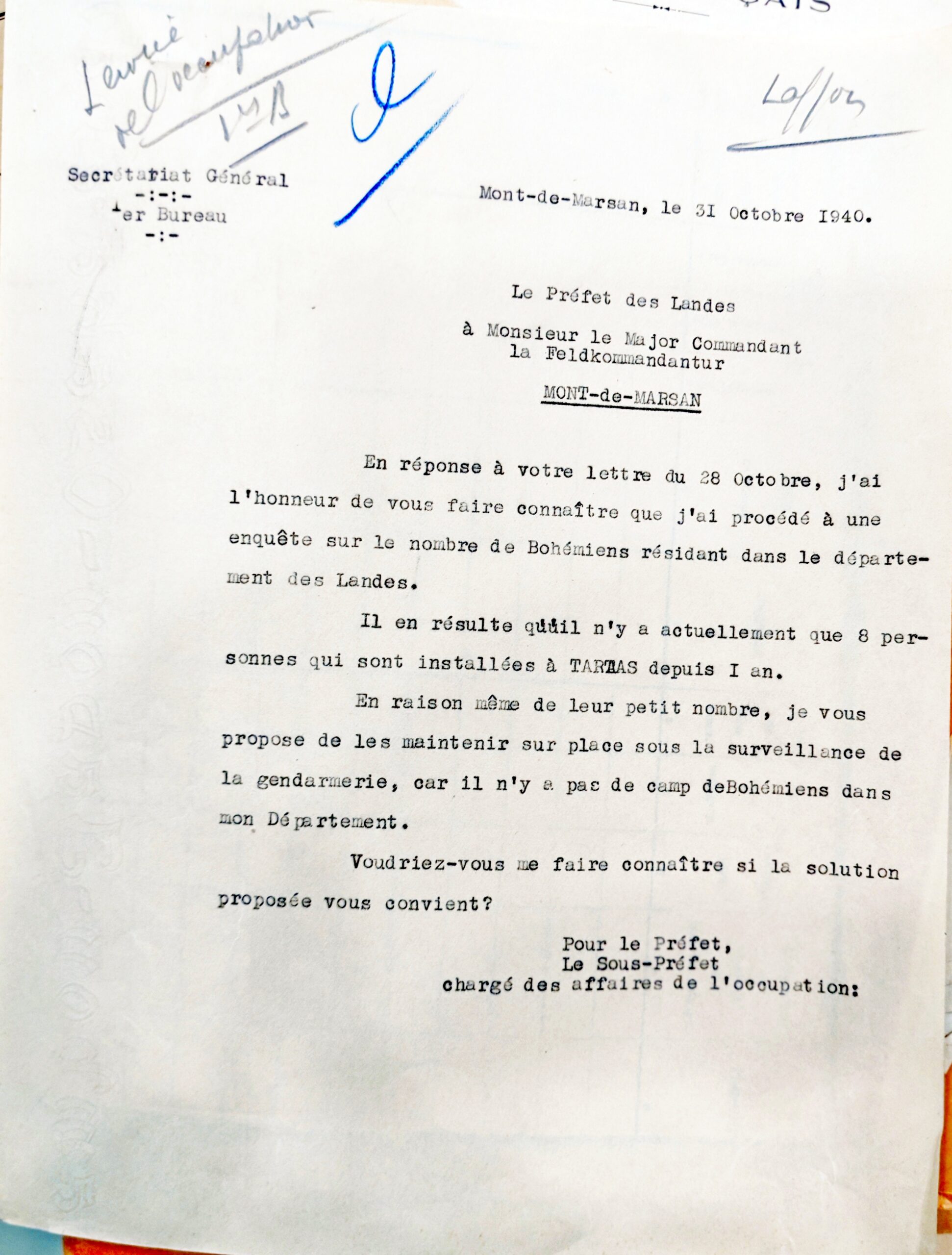

Mais les mouvements se poursuivent, puisque fin octobre 1940 ils ne sont plus que 8 recensés, résidant à Tartas. La plupart ont sans doute gagné la zone non occupée…

L’internement des Nomades en zone occupée

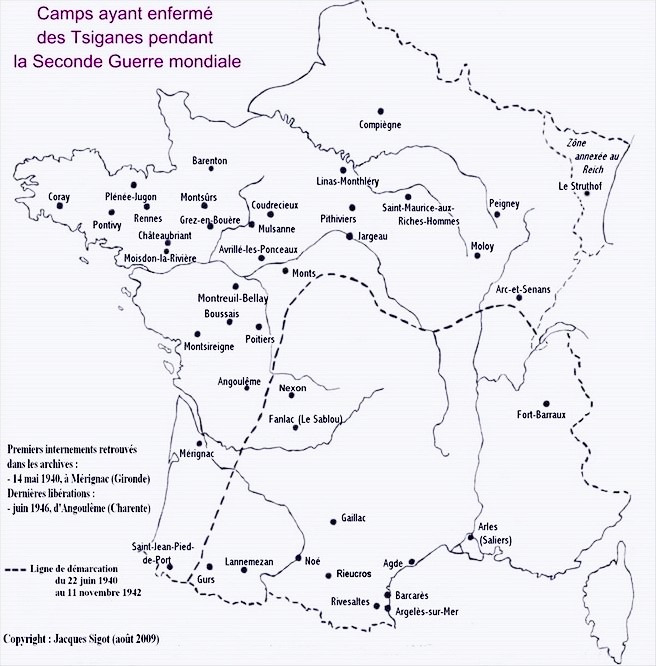

Au total, entre 1940 et 1946, plus de 6.500 hommes, femmes et enfants (sur 40.000), en majorité français, identifiés comme «Nomades» sont internés en France dans une trentaine de camps.

Ils sont victimes de ces mesures dans l’indifférence la plus totale, ne recevant aucun soutien.

Le 4 octobre 1940, l’administration militaire allemande ordonne aux préfets de la zone occupée d’organiser l’internement des Zigeuner dans des camps familiaux pris en charge par les autorités françaises.

Les préfets publient donc des arrêtés préfectoraux intimant à la gendarmerie d’arrêter les Nomades se trouvant dans leur département et déjà assignés à résidence.

Le préfet des Landes transmet alors à la kommandantur les résultats d’un recensement, qui ne décompte que sept Zigeuner (ce que l’interprète de la préfecture traduit par « Bohémiens »). Face à ce petit nombre, et compte tenu du fait qu’il n’y a pas de camp susceptible de les interner dans les Landes, il propose de ne pas les arrêter, mais de les maintenir sous surveillance, ce que la kommandantur accepte. Même s’ils sont 17 en février 1941 (6 Français et 11 Espagnols, regroupés en 3 familles), ils restent assignés à résidence.

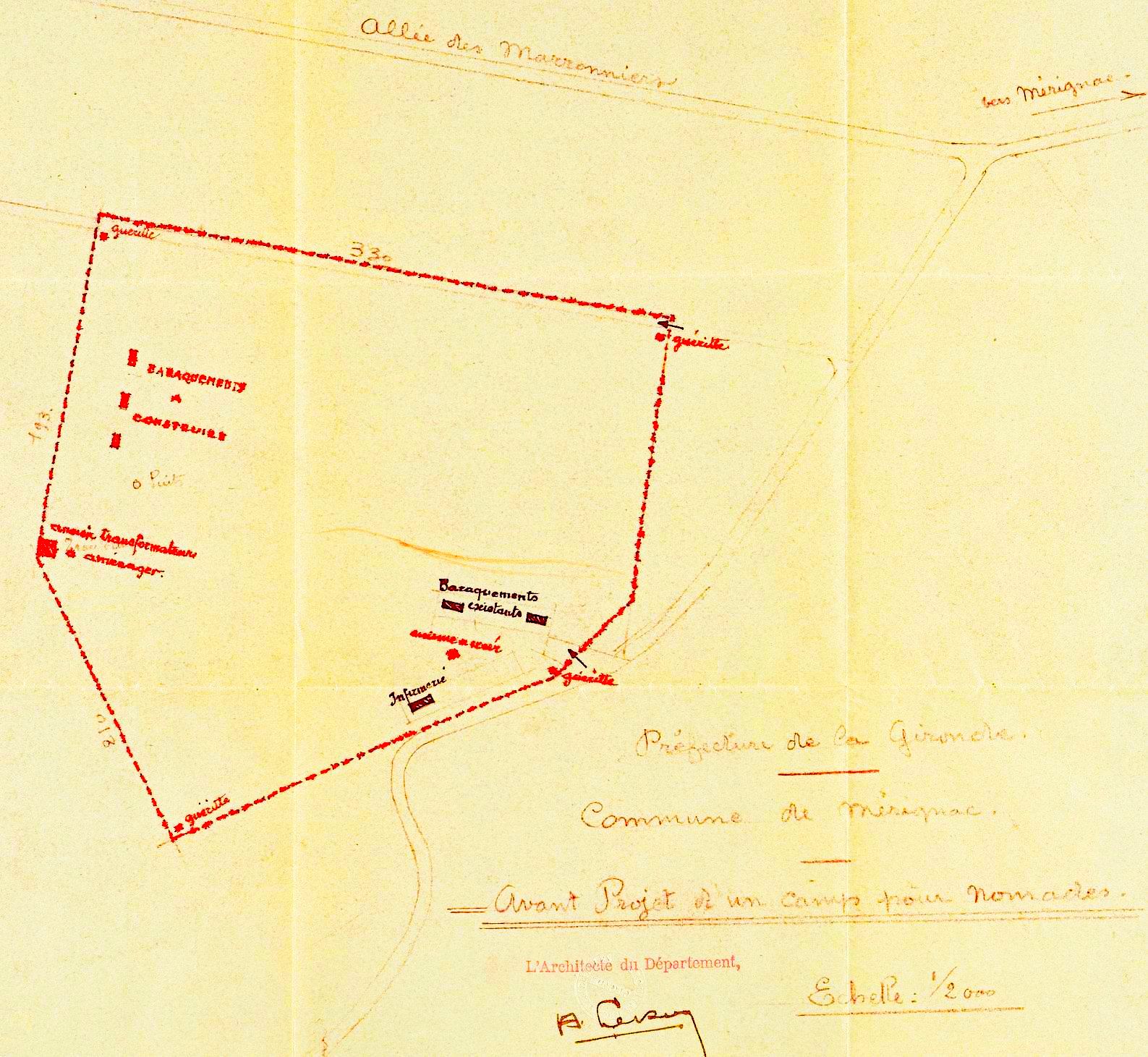

En revanche, entre le 17 novembre et le 1er décembre 1940, 319 nomades (dont certains originaires des Landes), des familles en majorité, sont arrêtés en Gironde et internés à Mérignac. Ils seront ensuite déplacés, principalement vers le camp de la route de Limoges, à Poitiers.

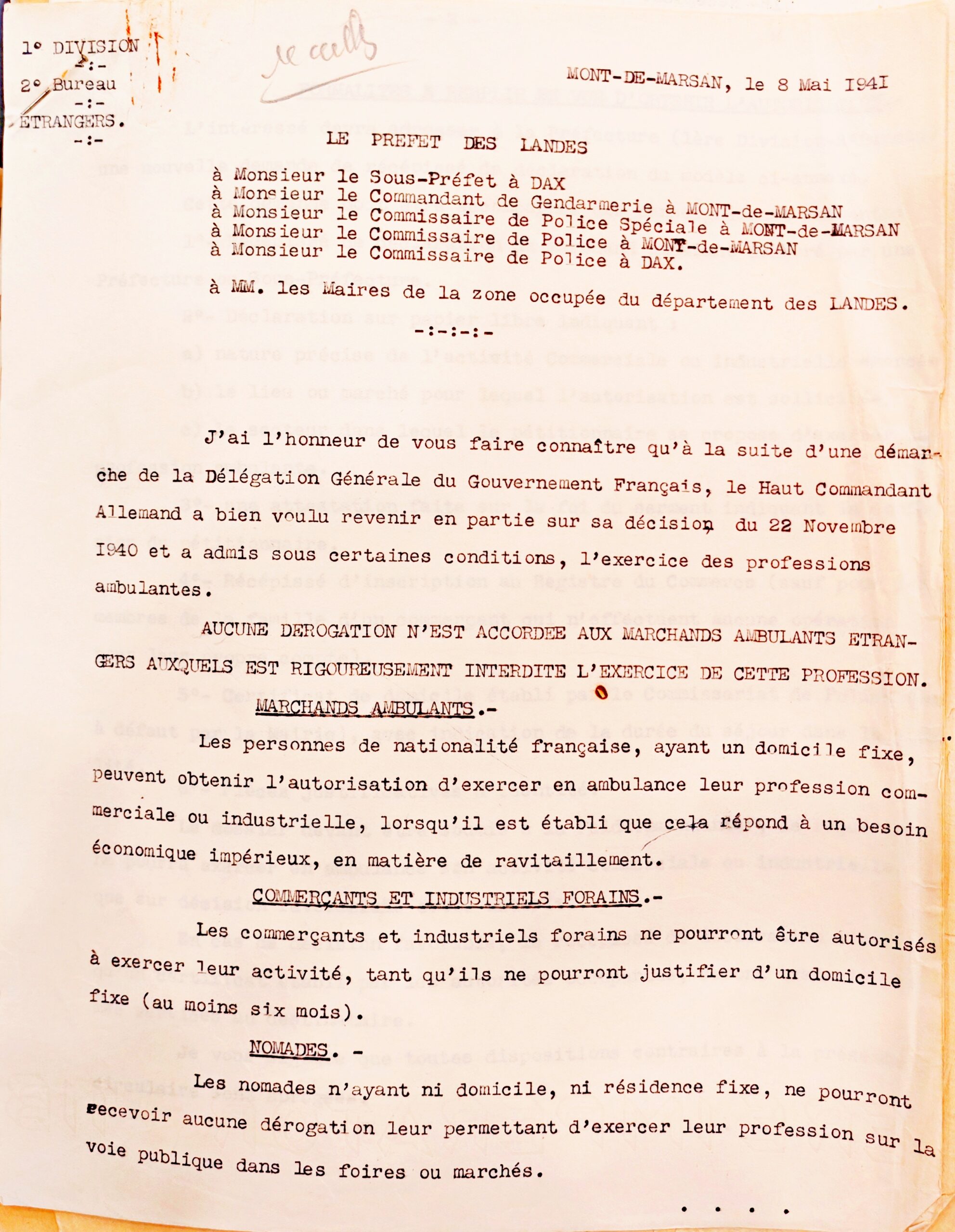

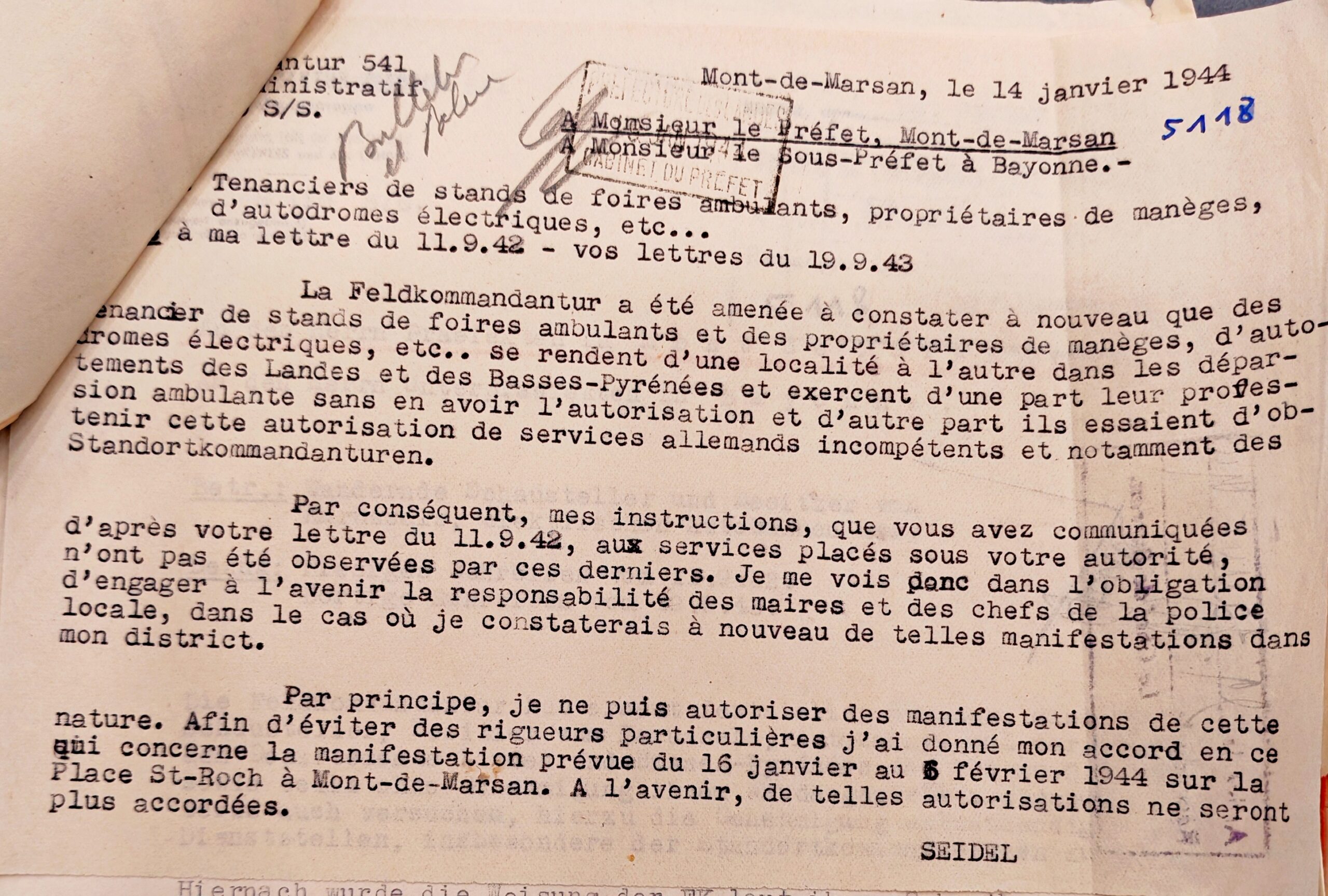

L’alerte suivante est représentée, fin novembre, par l’interdiction par les Allemands, dans vingt et un départements atlantiques, de la Somme aux Basses-Pyrénées, d’exercer des professions ambulantes, ce qui met en péril la principale source de revenus des Tsiganes.

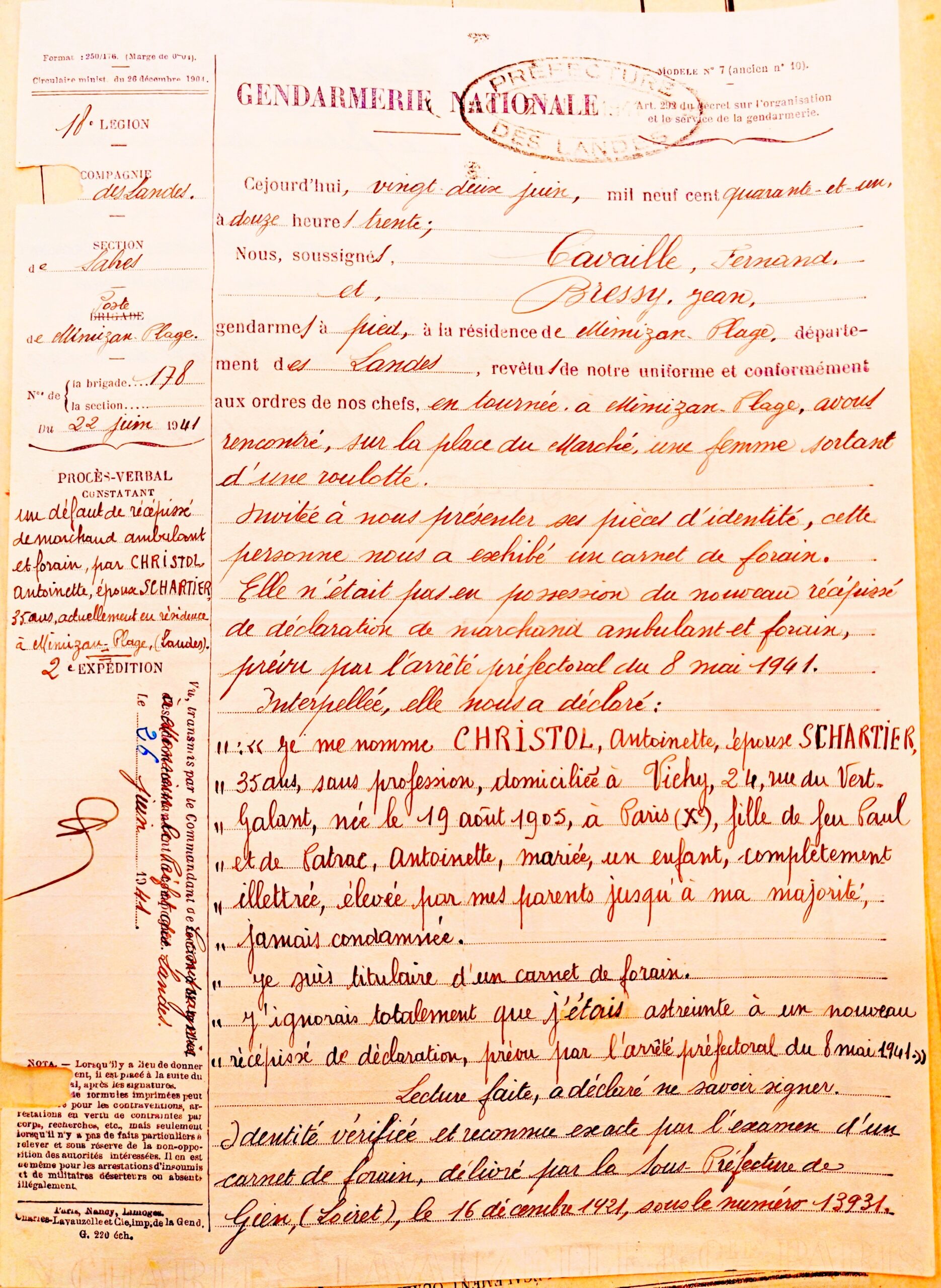

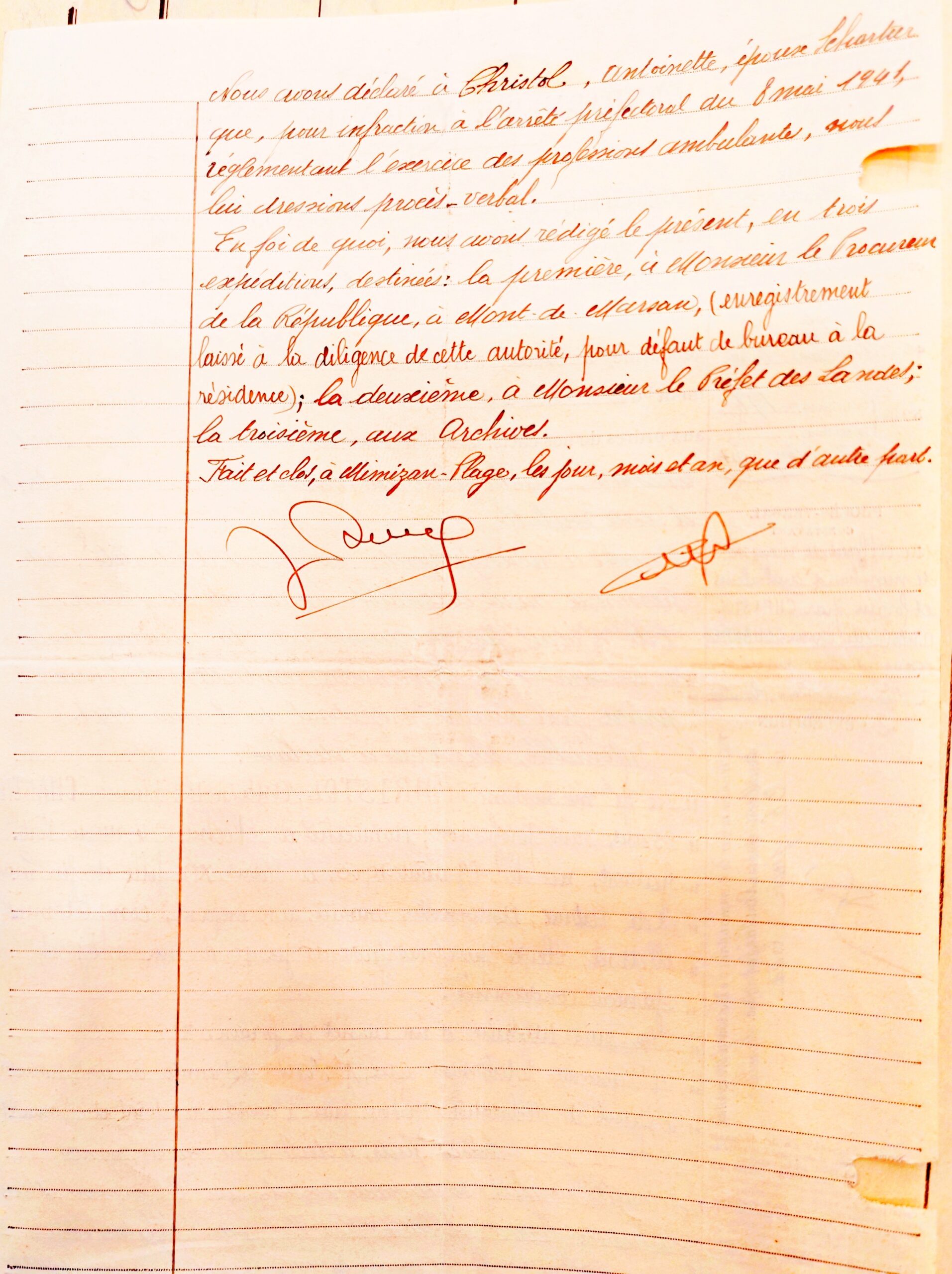

Ils sont l’objet de nombreuses tracasseries, et les gendarmes délivrent des procès-verbaux pour non-respect des prescriptions préfectorales et allemandes.

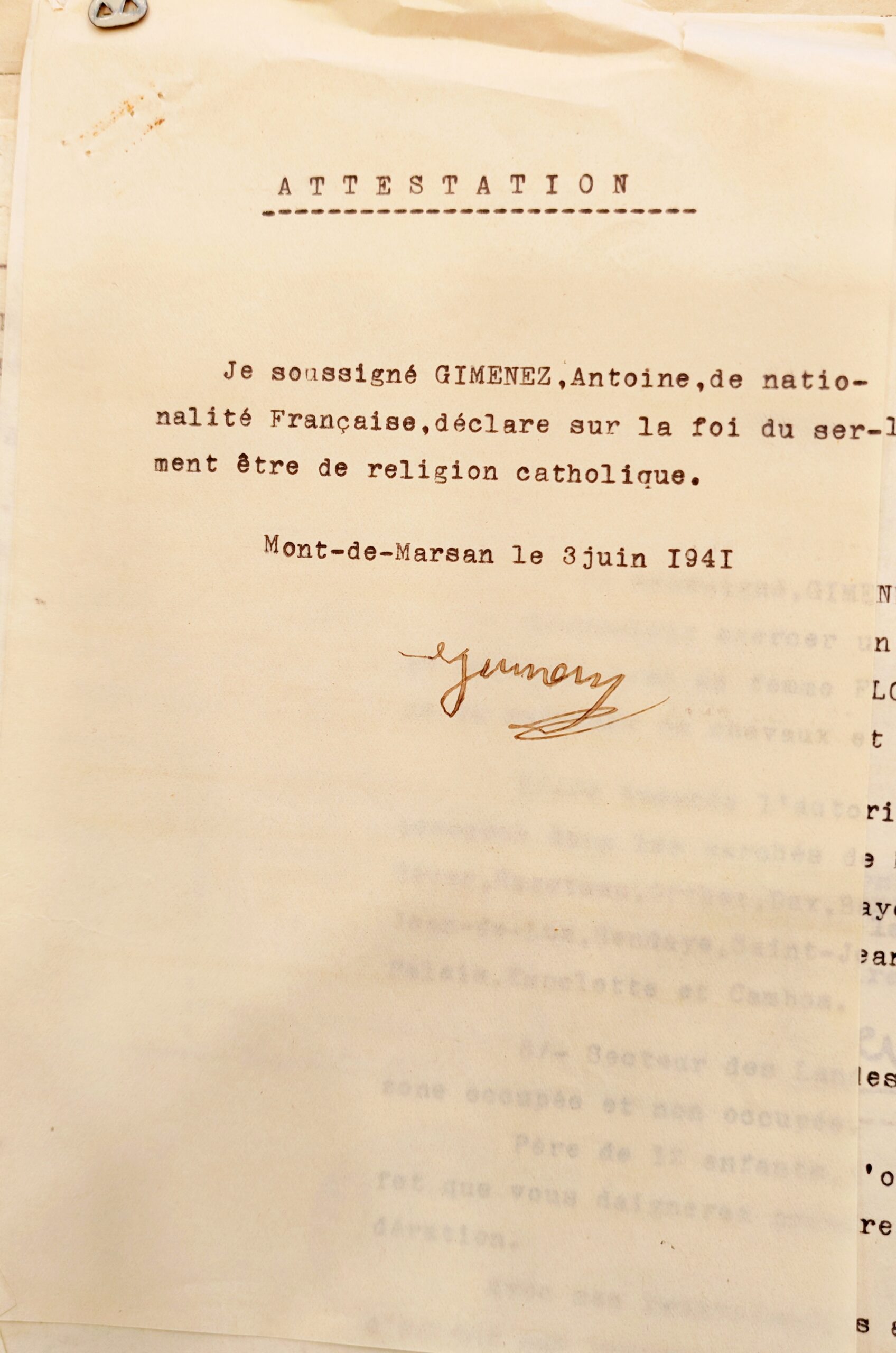

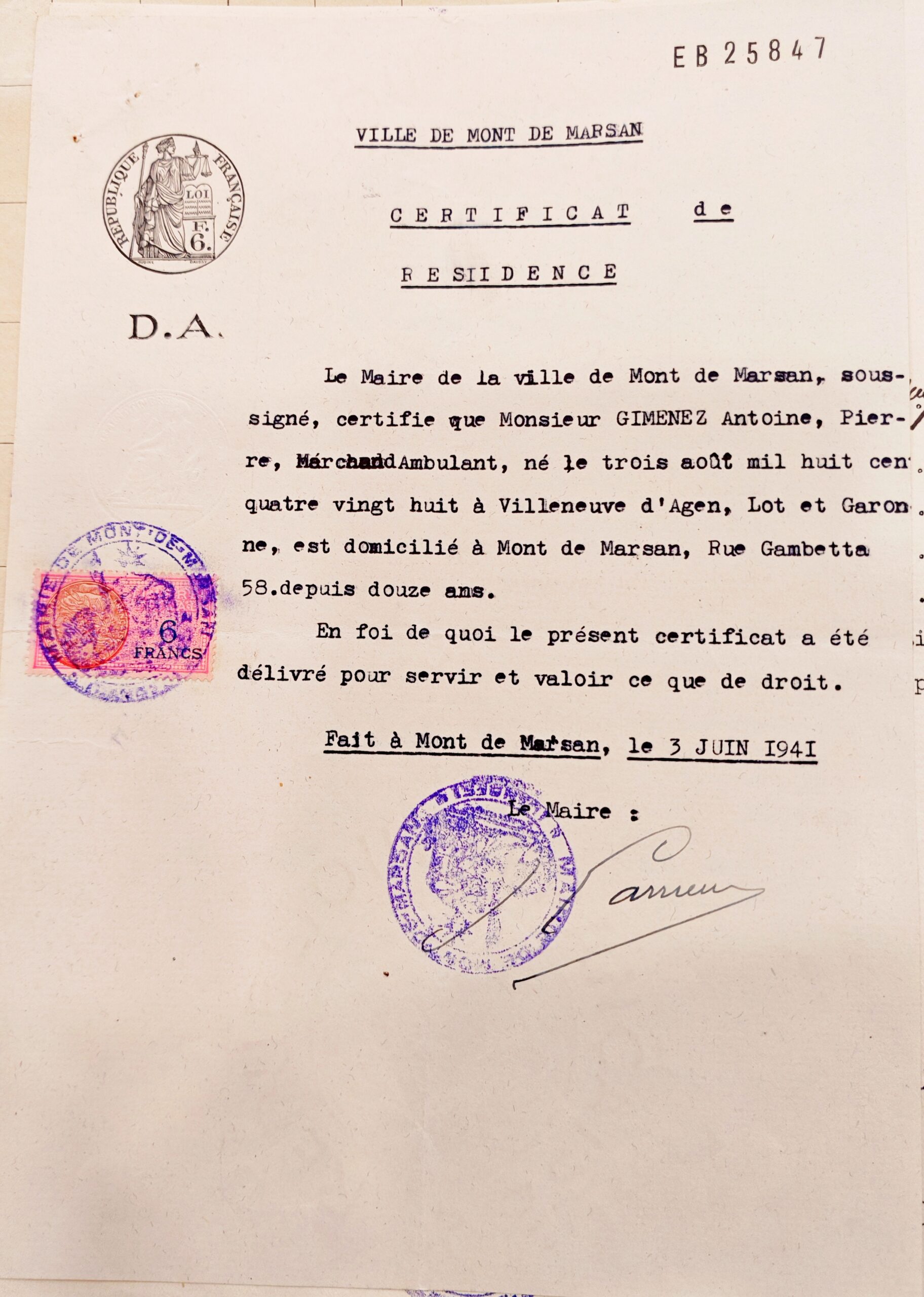

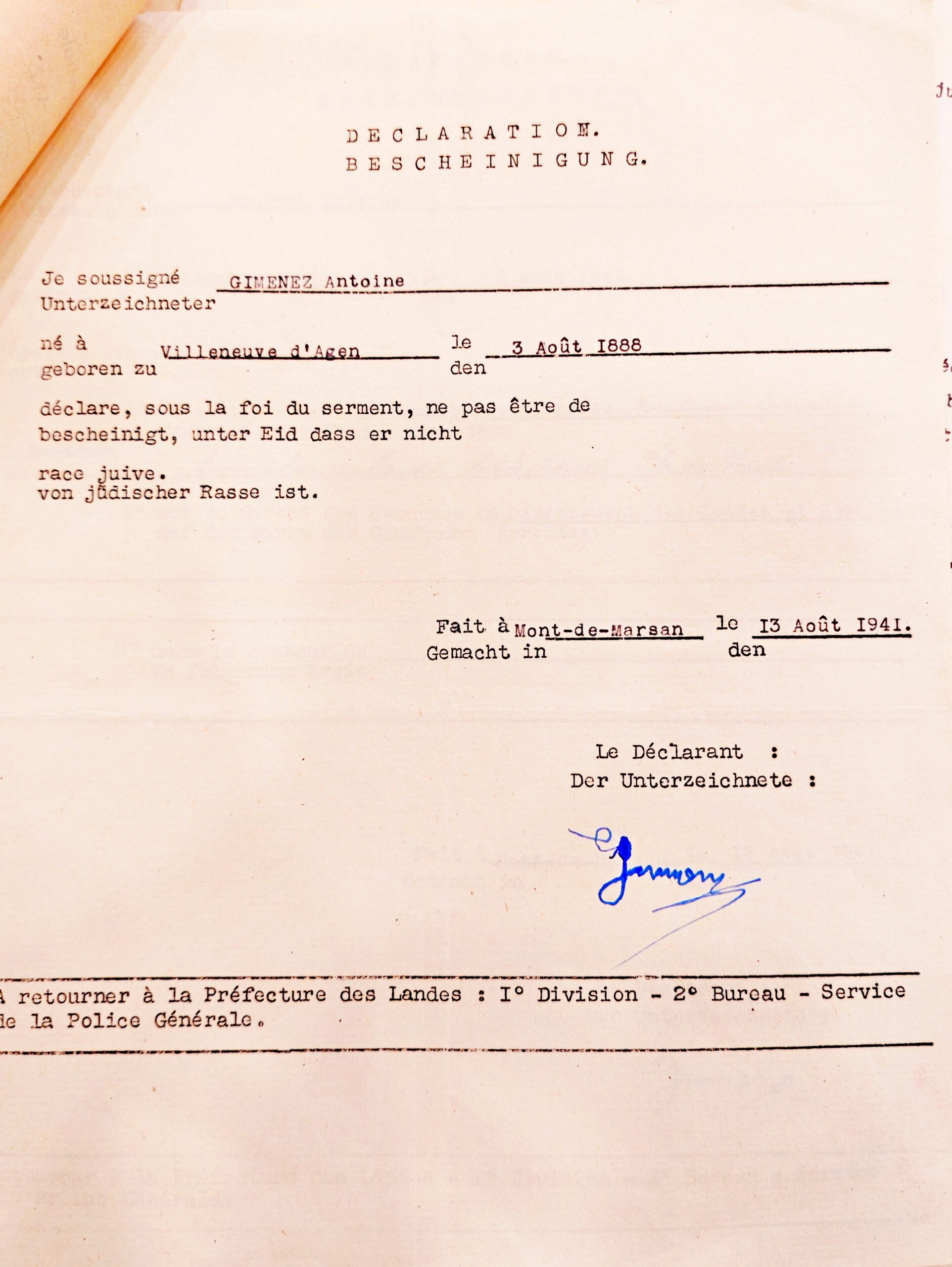

C’est alors la course aux demandes de certificats de résidence afin d’être reconnus comme sédentaires et de pouvoir continuer à travailler (encore doivent-ils faire la preuve que leur activité est indispensable à « l’économie nationale »).

Mimizan-Plage le 4/7/41

AD 40

Monsieur le Préfet,

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance une réclamation contre des procès verbaux portés par la police locale N° 176-177, ainsi qu’une note venant de la préfecture bureau des étrangers, me priant de me conformer aux dispositions de la circulaire du 8 mai 1941.

Etranger, je ne le suis point, née à Paris, ma femme madame Schartier et moi Monsieur Schartier à Tours ; j’ai fait monsieur le préfet les deux guerres 1917-1918 1939-1940.

Ambulant tous mes papiers sont en règle monsieur le préfet, et suis à Mimizan depuis 9 mois environ ayant une roulotte auto, je ne puis me déplacer, et travaille ici au centre de carbonisation des Eaux et Forêts, et je satisfait (sic) également aux besoins de la population en tant que bricolage soudures etc.

Je suis très surpris que l’on ait attendu 9 mois pour me dresser procès verbal.

N’étant plus en circulation, et étant considéré comme domicilié à Mimizan-Plage puisque j’y suis depuis 9 mois, et ayant les carnets forains délivrés par la loi de 1913, je ne vois pas si je suis sujet au récépissé de déclaration. Je vous prierai monsieur le préfet de bien vouloir me donner tous renseignements utiles à ce sujet.

Veuillez agréer Monsieur le préfet l’assurance de ma haute considération.

Schartier Emile Place du marché Mimizan-Plage (Landes)

Si le gouvernement de Vichy obtient des Allemands la libération des forains pouvant justifier d’un domicile, les arrestations massives se poursuivent la première année, puis se produisent lors de contrôles d’identité, suite à une plainte, une dénonciation de particuliers ou de maires.

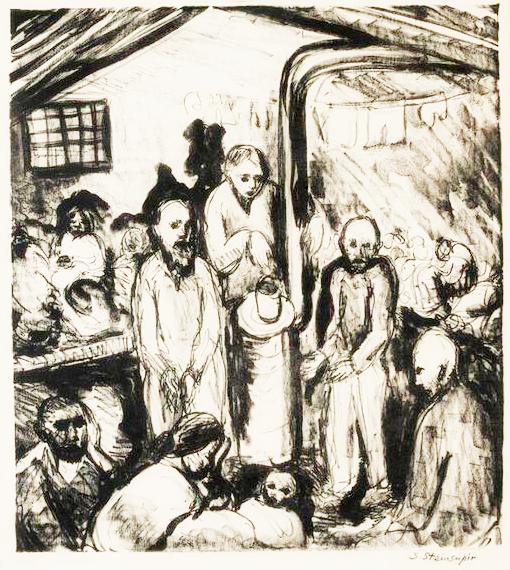

Dans un premier temps, les Nomades sont rassemblés dans des lieux hétéroclites : une carrière, un château abandonné, une usine désaffectée, un cinéma, souvent à l’écart des bourgs. Les conditions de vie sont très précaires : habitat insalubre, ravitaillement inexistant, surveillance plus ou moins étroite de la gendarmerie.

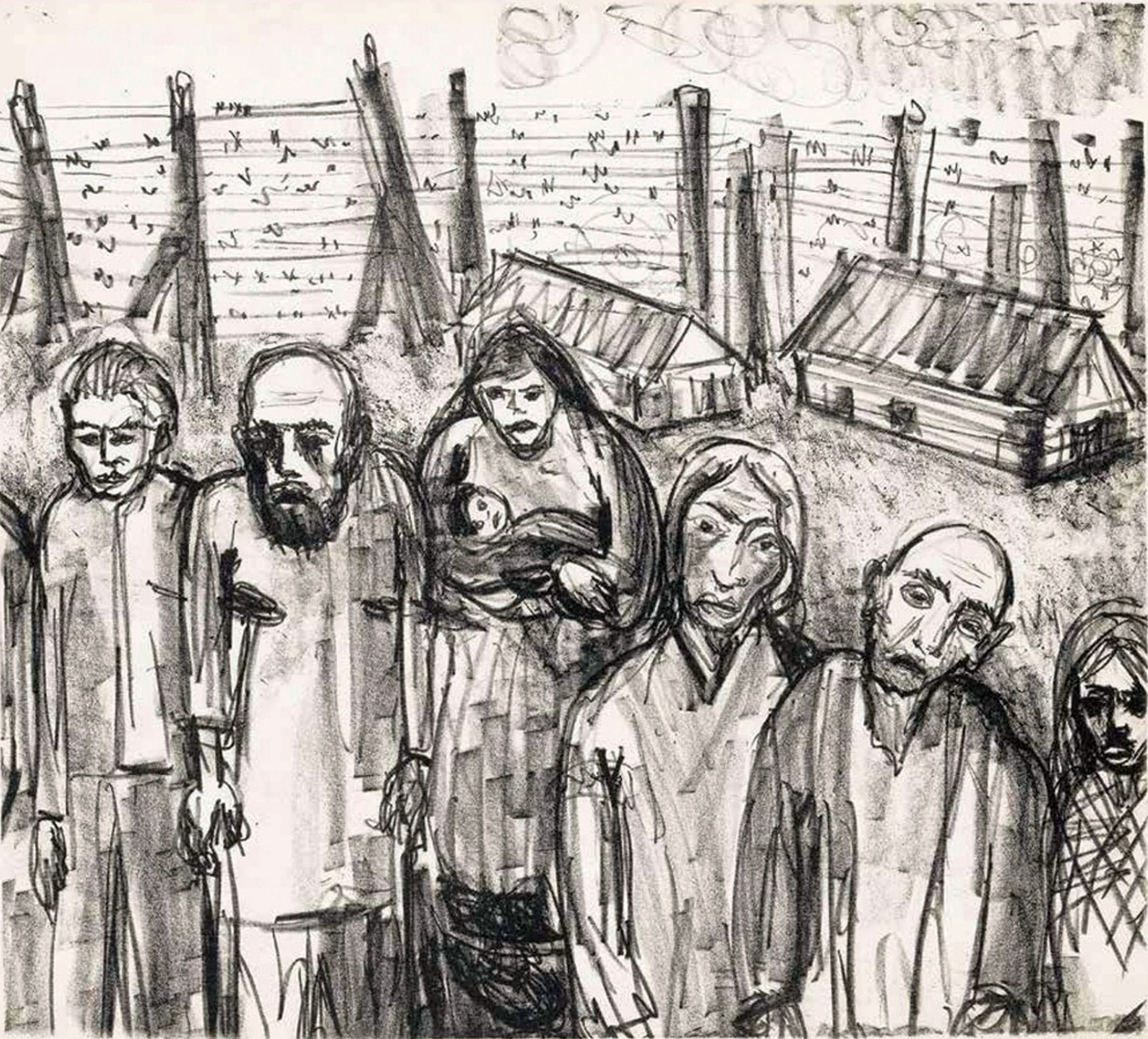

Passée l’urgence, les familles sont transférées dans des camps plus grands et, en principe, mieux organisés. Elles s’entassent dans des baraquements en bois ou en dur, entourés de fils barbelés, gardés par des gendarmes, des douaniers, parfois des troupes coloniales, obéissant à un directeur recruté parmi des militaires en congé d’armistice ou des policiers, le tout placé sous l’autorité du préfet.

Début 1941, environ 1.700 personnes sont regroupées dans dix camps d’internement pour Nomades.

A l’automne de la même année, les Allemands décident de réorganiser le maillage des camps pour créer des camps régionaux comme celui de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) afin de réduire les frais de fonctionnement et de personnel. En novembre 1941, environ 3.300 personnes sont désormais internées dans quinze camps pour Nomades. Les plus importants se situent à Jargeau (Loiret), Poitiers (Vienne), Moisdon-la-Rivière (Loire-Atlantique) et Coudrecieux (Sarthe). Cette réorganisation implique de multiples transferts. Des internés connaîtront ainsi cinq lieux d’internement en six ans. Les effectifs décroissent ensuite avec la libération de certaines familles foraines : en janvier 1943, environ 2.200 Nomades sont encore internés dans huit camps.

Peu de « nomades » furent dans les faits déportés en Allemagne. Le 13 janvier 1943, 70 hommes quittent le camp de Poitiers pour celui de Compiègne, parmi lesquels 64 sont déportés vers le camp de concentration d’Oranienburg-Sachsenhausen, au nord de Berlin. Tous y trouveront la mort. Le 26 juin, 25 hommes du même camp partent vers Buchenwald (voir plus bas le parcours de Pierre Florès Campos).

L’internement des Nomades en zone non occupée

Pour les familles nomades se déplaçant dans la « zone libre », l’assignation à résidence reste la norme. La grande majorité des Nomades internés en « zone libre » viennent des espaces alsaciens et mosellans. Expulsés par les Allemands en juillet 1940, ces réfugiés nomades, de nationalité française pour la plupart, sont internés à l’instar des familles juives expulsées et de milliers d’étrangers fuyant l’avance allemande.

A l’image de ce qui se passe en zone occupée, les premiers Nomades sont internés à partir d’octobre 1940 au même titre que les étrangers. Cette politique d’internement repose sur une législation lapidaire : seule une circulaire du ministère de l’intérieur du 28 septembre 1940 prescrit l’internement des « Nomades français » parmi huit autres catégories de réfugiés. Certains préfets vont en profiter pour se débarrasser massivement des Nomades vivant sous leur juridiction.

Les principaux camps où les familles nomades sont enfermées sont situés à Saliers (Bouches-du-Rhône), Agde (Hérault), Argelès, Barcarès, Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), Lannemezan (Hautes-Pyrénées) et Gurs (Basses-Pyrénées).

En 1944 six Tsiganes, évadés de Saliers, sont internés à Fort-Barraux (Isère), avant d’être déportés au camp de concentration de Buchenwald dans le convoi du 22 juin 1944 parti de Grenoble. On sait par ailleurs que 351 Tsiganes français et belges seront déportés à Auschwitz le 15 janvier 1944 dans le convoi « Z » (« Zigeuner ») quittant Malines, en Belgique. Seuls douze ont survécu.

Après la guerre

La Libération ne signifie malheureusement pas la fin des mesures coercitives et humiliantes pour les Nomades.

Malgré tant de privations et de souffrances endurées, les Tsiganes libérés sont aussitôt assignés à résidence, avec interdiction de quitter la commune où ils doivent demeurer. Cette obligation touche tous ceux qui ont été internés en France mais aussi les survivants revenus des camps de concentration. Rien d’étonnant alors si, reprenant à son compte des propos tenus par le maire d’une commune contre une famille gitane durement meurtrie (plusieurs de ses membres, résistants d’un maquis, avaient été arrêtés, l’un des enfants fusillé par les Allemands, le père mort en déportation), un sous-préfet de la Gironde suggéra ni plus ni moins en septembre 1945 aux autorités préfectorales que, pour cette famille et tous les Nomades indésirables du département, « les terrains sablonneux des Landes seraient tout indiqués ».

Les Tsiganes landais, comme ceux des autres départements, restèrent donc assignés à résidence. Ils durent patienter jusqu’à la loi du 10 mai 1946 portant fixation de la date légale de cessation des hostilités pour pouvoir enfin être autorisés à circuler (ainsi Charlotte Lafleur, chaisière, assignée à résidence à Aire-sur-l’Adour, ne recommença à se déplacer que le 17 août 1946).

Cependant la loi de 1912 continua longtemps à s’exercer à leur encontre, le « livret ou carnet de circulation », visé chaque mois, puis tous les trois mois par un commissaire de police ou un commandant de gendarmerie, se substituant en janvier 1969 au carnet anthropométrique.

Parcours

Nous retraçons le destin pendant la guerre d’un certain nombre de Nomades liés aux Landes, natifs ou « domiciliés » dans ce département.

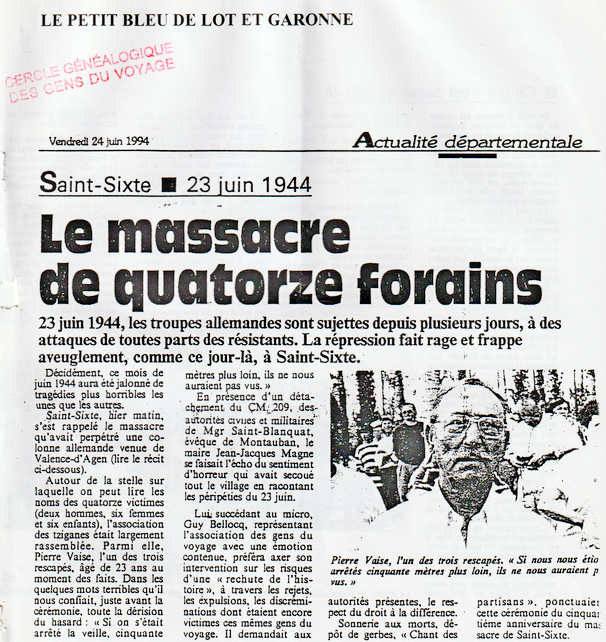

Le massacre de Saint-Sixte

En ce 22 juin 1944, derrière l’église du petit village de Saint-Sixte (Lot-et-Garonne, 300 habitants), situé entre Agen et Valence-d’Agen, un petit groupe de Tsiganes campe pour la nuit entre la route de Dunes et le ruisseau de l’Auroue, au lieu-dit Pourrou. Venus d’Agen, ils voyagent dans deux roulottes, en route pour la foire de Valence (ou d’Agen).

Il s’agit de Rosalie Landauer, épouse Vaise (Weiss), 75 ans, de ses deux enfants avec leurs conjoints, ses 12 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants (familles Landauer, Vaise et Wanderstein). 19 personnes au total, dont la petite dernière, née 19 jours auparavant à Agen. Ils sont marchands-forains, tiennent un stand de tir au fusil dans les foires et fêtes de la région.

Ils appartiennent à de grandes familles de Manouches français, dont plusieurs parents exercent des professions liées au cirque et au spectacle.

En juin 1940, la famille Wanderstein a été assignée à résidence à Apt (Vaucluse), et l’on trouve des Weiss (Vaise) et Winterstein (Wanderstein) sur les registres des camps de Mérignac et de Poitiers, certains sont déportés en Allemagne.

Mais Rosalie Landauer et les siens ont le statut de « forains », et ils peuvent ainsi continuer à se déplacer, à condition de pouvoir subvenir à leurs besoins et de faire viser leurs carnets anthropométriques lors de leurs déplacements.

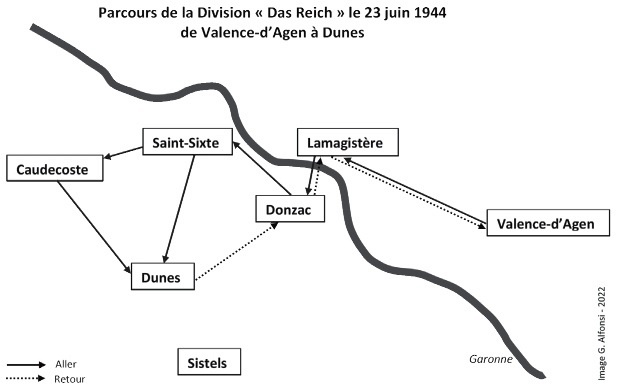

Or le débarquement de Normandie a eu lieu une quinzaine de jours plus tôt, et début juin un parachutage d’armes a eu lieu à Dunes, à quelques kilomètres de là ; la Résistance multiplie les sabotages. Le 13 juin, la Milice, qui mène une opération contre des résistants à Astaffort, est défaite par les sections du Corps-Franc Pommiès venues notamment des villages voisins (Layrac, Dunes et Caudecoste). C’est l’intervention d’une unité allemande venue d’Agen, appelée au secours, qui renverse le rapport de force. Une dénonciation provoque une expédition de représailles menée par 200 SS de la 2e compagnie du bataillon de pionniers de la tristement célèbre division « Das Reich » cantonnés depuis le 13 juin à Valence-d’Agen, à 10 km. Une partie des soldats et officiers présents à Valence-d’Agen a pu participer à des massacres commis contre des civils – Juifs, communistes, Roms ou Sinti – à l’est de l’Europe.

Le matin du 23 juin 1944, ces hommes, commandés par le capitaine Hermann et le lieutenant Dwuret, se lancent dans une expédition punitive en direction de Caudecoste et Dunes. Ils traversent la Garonne à Lamagistère, suivent le fleuve vers l’Ouest pour arriver à Saint-Sixte vers 5 heures.

Les SS marchent prudemment en colonne sur le bas-côté de la route. Les fils électriques et du téléphone sont coupés.

Au carrefour à la sortie du village, les Allemands investissent le modeste campement des Tsiganes. Les chevaux et les mulets paissent en liberté. Le feu de campement allumé la veille pour le repas du soir fume encore. Un premier groupe d’Allemands se contente de demander s’ils n’ont pas d’armes, et poursuit vers Caudecoste. C’est le second groupe, qui se dirige vers Dunes, qui va accomplir l’irréparable.

Les portes des roulottes volent en éclat sous les coups de crosse, hommes, femmes et enfants sont jetés dehors, les pauvres hardes ou humbles objets ménagers sont éparpillés sur le chemin. Une fouille rapide permet de trouver les carabines à air comprimé de la baraque de tir exploitée dans les fêtes locales. « Terroristes, terroristes ! », hurlent les SS à la vue de ces armes.

Des soldats auraient d’abord reçu l’ordre d’aller chercher des cordes afin de pendre les présents. Seules des longes pour les chevaux ayant été trouvées, ils auraient finalement procédé à la fusillade.

Hommes, femmes et enfants sont alors poussés dans un pré voisin et forcés à se placer en demi-cercle.

Un des hommes, Paul Vaise, qui parle allemand et a compris les intentions des soldats, crie à tous de se laisser tomber et de faire les morts. Les soldats tirent presque aussitôt deux ou trois séries de rafales de mitraillettes sur le groupe qui s’effondre.

Deux hommes, cinq femmes, et enfin les sept enfants âgés de 14 ans à 19 jours tombent sous les balles. Les enfants disaient : « Monsieur, ne nous faites pas de mal ! ». Les Allemands les ont tués aussitôt pour ne plus les entendre crier.

Les victimes sont achevées à coups de crosses de fusils.

Les soldats s’acharnent, tirant au moins trois rafales, mutilant affreusement les corps…

Comment comprendre un tel déchaînement de violence ?

En présence de plusieurs jeunes femmes et de nombreux enfants, sans doute terrifiés et que les adultes ont dû tenter de protéger, le contrôle a dégénéré, peut-être lors de la découverte des carabines à bouchons de liège. Cette découverte aurait pu servir de justification à une arrestation des adultes ou, sous prétexte de l’accusation de terrorisme, à l’exécution sur le champ des hommes présents. L’exécution de femmes et d’enfants est probablement rendue possible par les conceptions racistes des soldats (dont sans doute des vétérans du Front de l’Est), qui autorise à leurs yeux la cruauté de l’assassinat collectif par fusillade. À l’évidence, pour les officiers, l’opération militaire doit suivre son cours, elle ne peut s’embarrasser de prisonniers. De plus, les femmes et leurs enfants apparaissent probablement comme impossibles à séparer. La présence des armes de jeu semble alors un simple prétexte immédiat pour exécuter les familles, motif si faible qu’interviendra ensuite l’affirmation de la présence de nombreux pistolets et celle d’une participation récente des forains à un attentat sur la voie ferrée.

Marie Vaise est tombée à côté de son mari qui lui a recommandé : « Fais la morte ». Elle a aussitôt replié les bras sur son visage, ce qui lui a sauvé la vie. Tombés les premiers à terre, simulant la mort et en quelque sorte protégés par les corps de leurs parents, deux jeunes hommes et une adolescente ne sont que blessés, ils échappent ainsi au massacre. Enfin Paul Vaise, né en 1932 à Tartas, a pu se cacher derrière un rang de vigne.

Deux de ceux-ci ainsi qu’une de mes cousines n’étaient que blessés, mais avaient l’air morts. Trois autres s’échappèrent en courant vers le village où ils trouvèrent un abri dans le grenier de l’école. Je ne me rappelle plus bien ce qui s’est passé, mais je me suis trouvé caché dans le village, ce qui m’a sauvé.

Les deux frères André Vaise, né en 1923 à Eymoutiers (Haute-Vienne) et Louis Vaise, né en 1925 à Paris, seront blessés par balle à la cuisse. Ils seront hospitalisés à Agen du 23 juin au 21 juillet 1944. Leur sœur Philippine, née en 1932 à Saint-Maixent (Deux-Sèvres), est blessée par balle à la tête et présente une fracture ouverte du tibia gauche. Elle restera à l’hôpital d’Agen jusqu’au 9 novembre 1944.

Mais vers 9 heures des soldats allemands reviennent sur leurs pas, laissant craindre le pire aux habitants terrorisés. Ils rejoignent la mairie où ils demandent une carte d’état-major et exigent du maire Laffont qu’il réquisitionne des vélos pour des soldats. Leur objectif est probablement de préparer la suite de leur opération, en particulier leur arrivée à Dunes par les routes et par les champs. C’est à ce moment que le commandant de l’unité déclare que les forains possédaient des armes à feu, ce qui justifiait à ses yeux l’exécution (il semble qu’il y ait là une tentative de camoufler le massacre de femmes et d’enfants en opération contre des « terroristes », car rien n’est mentionné dans le journal de bord de l’unité allemande).

Aussitôt après le massacre, les survivants viennent frapper à la porte d’Omer Vergnes, un Saint-Sixtois de trente-neuf ans, maçon de profession, dont la maison est toute proche :

Les Tsiganes s’étaient arrêtés là la veille, le 22 juin. Les Allemands les ont trouvés là tout à fait par hasard. Ils allaient à Dunes. Ils sont tombés sur le campement. Tout le monde dormait. On a entendu du bruit. Avec ma femme et ma belle-mère, on a entendu crier, puis une fusillade. Il y a eu quelques minutes de silence, puis cela a recommencé. On a frappé fort à la porte, les femmes ne voulaient pas que j’ouvre, mais j’ai ouvert car il fallait bien savoir ce qui se passait : « Ils nous ont tués, mon pauvre monsieur. Les Allemands nous ont tous tués. » À six ou sept, ils sont rentrés dans le couloir, il y avait des taches de sang. Ils m’ont supplié d’aller chercher le docteur Escudier, qu’ils connaissaient bien, pour soigner les blessés. Je suis parti le chercher en vélo à Lamagistère, à six kilomètres. Je n’ai pas pensé que c’était l’heure du couvre-feu. J’ai laissé ma bicyclette et nous sommes revenus en voiture. On est arrivés chez moi à Saint-Sixte, mais les blessés n’étaient plus là. Ils étaient dans une grange, cachés dans les foins. Il y avait une femme avec un bébé sur le ventre, le docteur Escudier a dit qu’il était mort. Il a dit : « Je ne peux pas vous soigner ici, il faut une salle propre. » On a été à la mairie, puis le maire a dit : « On peut les mettre dans l’une des deux salles de l’école ».

Une ambulance de la Croix Rouge vient ensuite à 11 heures prendre ces blessés pour les conduire à l’hôpital d’Agen.

Le maire et les hommes du village se rendent sur les lieux pour constater le massacre. Les corps sont recouverts d’une bâche, puis amenés à la mairie. Une équipe se mobilise pour fabriquer des cercueils et une autre équipe creusera la fosse. Le maire informe le préfet, mais, sans réponse de celui-ci, organise ensuite l’inhumation des quatorze victimes dans le cimetière, le même jour vers 18 heures. On raconte que lorsqu’il a gravi la côte pour porter les corps au cimetière, le cheval d’Omer Vergnes se serait arrêté, et que celui-ci aurait murmuré à son oreille qu’il fallait enterrer les corps des enfants, ne pas les laisser ainsi… et que le cheval serait reparti…

Les victimes appartenant à la famille Vaise seront réinhumées dans la concession familiale de St-André-de-Cubzac (Gironde).

Il s’agit du seul massacre collectif de Tsiganes commis en France pendant la Seconde Guerre mondiale.

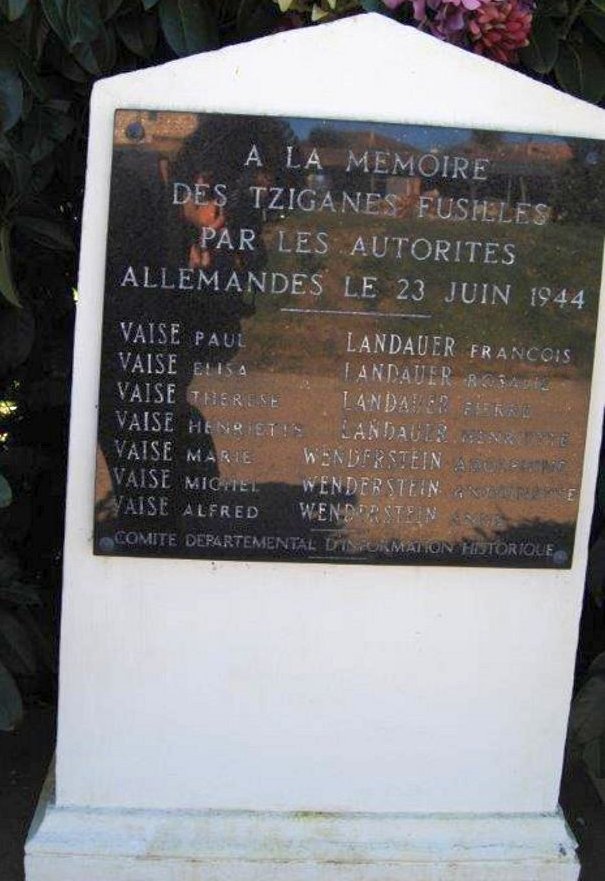

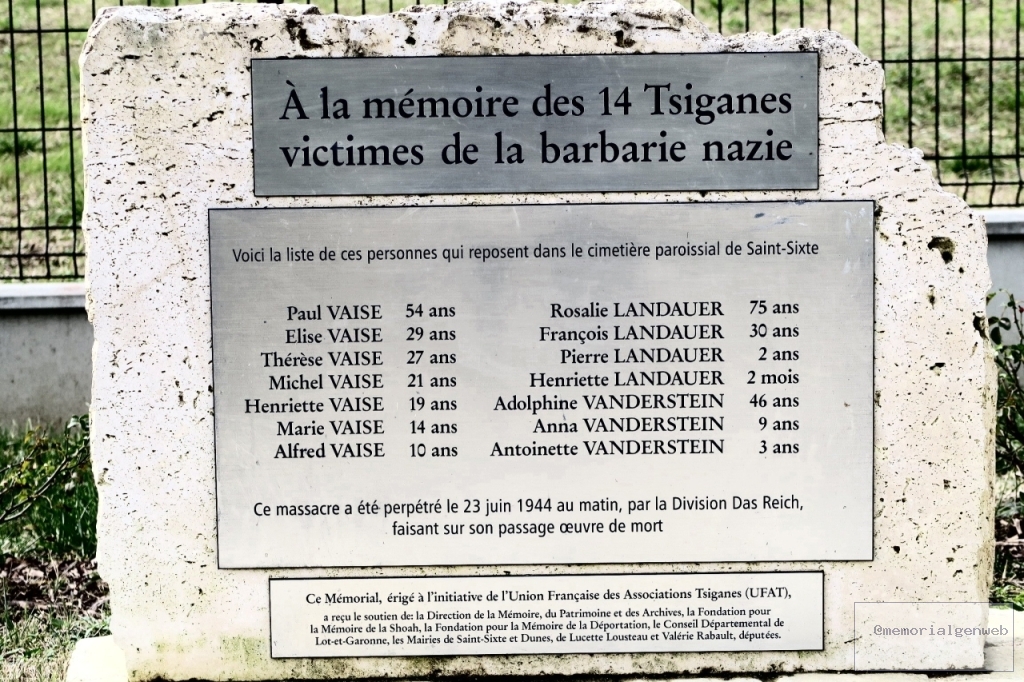

Sur les 19 personnes présentes au camp, 14 sont tuées :

Rosalie LANDAUER, 75 ans, et ses enfants :

- Paul VAISE (WEISS), 49 ans, et ses enfants :

- Elisa, 28 ans, Thérèse, 26 ans, son mari François LANDAUER, 29 ans, et leurs 2 enfants Pierre, 2 ans et Henriette, 19 jours

- Henriette, 18 ans, Marie, 14 ans, Michel, 11 ans et Alfred, 9 ans

- Adolphine WEISS/VAISE, 46 ans, et ses enfants :

- Anne WANDRESTEIN/VANDERSTEIN, 9 ans, et Antoinette, presque 3 ans.

Cinq ne sont que blessés, deux légèrement, qui sont parvenus à se cacher : Marie BOUILLON (BOUGLIONE) et Paul WANDERSTEIN, trois autres sont plus grièvement touchés : André VAISE, 21 ans, Louis, son frère, 21 ans, Philippine, leur sœur, 12 ans.

Leur forfait accompli, les Allemands rejoignent leurs camions et se dirigent vers Caudecoste (Lot-et-Garonne) pour poursuivre leur expédition punitive.

La colonne y arrive vers 6 heures du matin et cerne le village. Un homme tente de s’enfuir, il est abattu. Un autre est pendu. Les Allemands pillent le village et emmènent ensuite avec eux le curé du village, et deux hommes.

Puis ils se rendent avec leurs otages à Dunes (Tarn-et-Garonne) où ils rassemblent sur la place centrale tous les hommes valides. Onze sont pendus à un balcon de la place. Un douzième qui devait être pendu est abattu en s’enfuyant. Trois vieillards sont ensuite assassinés dans les champs (la commune a reçu la croix de guerre avec étoile d’argent et citation le 11 novembre 1948).

C’est alors qu’une estafette motocycliste porte l’ordre de rejoindre le cantonnement de Valence-d’Agen.

Ce 23 juin 1944 les SS ont fait 33 victimes parmi les populations civiles innocentes.

Cette sinistre compagnie de la division « Das Reich » va quitter définitivement son cantonnement de Valence-d’Agen le surlendemain du massacre pour rejoindre le front de Normandie.

Les Allemands ont agi sur dénonciation de deux femmes. Arrêtées le 20 août 1944 et jugées par un conseil de guerre, elles sont condamnées à mort et pendues le 1er septembre à Dunes après avoir suivi le même parcours que les SS deux mois plus tôt.

Une enquête fut ouverte en août 1950 pour tenter d’établir la responsabilité de l’adjudant Willi Goymann, chef de la première section de la deuxième compagnie du bataillon de pionniers de la division Das Reich. Fait prisonnier par les Américains en Normandie puis transféré à Bordeaux, il fut poursuivi pour assassinat avec préméditation, pillage, incendie volontaire, association de malfaiteurs. Formellement reconnu par certains habitants, il fut condamné en 1951 aux travaux forcés à perpétuité, mais le jugement fut cassé, et l’officier nazi acquitté en 1952 par le tribunal militaire permanent de Paris, sa participation directe aux pendaisons et aux exécutions par fusillade ne semblant pas avoir été prouvée.

Les bourreaux : Willy Goymann, Erich Dwuzet, Hermann (ou Herrmann), Raabe, Schwarz (ou Schwartz) et Aloïs Urban.

La mémoire

Depuis la guerre, certains habitants de Saint-Sixte ont maintenu des liens amicaux avec les familles des victimes, en particulier avec des parents de la famille Landauer.

Un hommage est rendu chaque année, le 23 juin, même si, parfois, il s’en est fallu de peu qu’il ne soit oublié. En 2014, Bernard Landauer, dont le grand-père a échappé à la mort ce jour-là, assistait à la cérémonie.

Pendant longtemps, une simple croix en bois a marqué le lieu du massacre. Une stèle fut érigée avant 1965 au lieu-dit Pourrou à Saint-Sixte (elle n’existe plus). Le 23 juin 1991, une nouvelle stèle a été réalisée, portant le texte suivant : «À la mémoire des Tziganes fusillés par les autorités allemandes le 23 juin 1944».

Le 23 juin 2016, grâce aux efforts persévérants d’Alain Daumas, président de l’Union française des associations de Tsiganes (UFAT), une œuvre et une nouvelle stèle sont inaugurées à quelques dizaines de mètres de la précédente. Ce monument a été le premier réalisé en France en hommage aux Tsiganes victimes de la barbarie nazie, quelques mois avant l’hommage national rendu par François Hollande aux nomades internés pendant la Seconde Guerre mondiale sur le site du camp de Montreuil-Bellay. La sculpture a été réalisée par l’artiste lot-et-garonnais Serge Carvalho, ancien professeur d’arts plastiques.

Du haut de son 1,88 m, un père serre contre lui sa fille pour l’éternité, le tout travaillé en acier inoxydable afin que ce mémorial traverse les années sans pour autant entacher les émotions que l’artiste a fait ressortir. Au côté du père une roue, symbole des gens du voyage et de la liberté qu’ils représentent, ainsi qu’une dalle en pierre sur laquelle les 14 noms de ce massacre figurent à côté de l’enfant.

La famille FLORÈS-CAMPOS

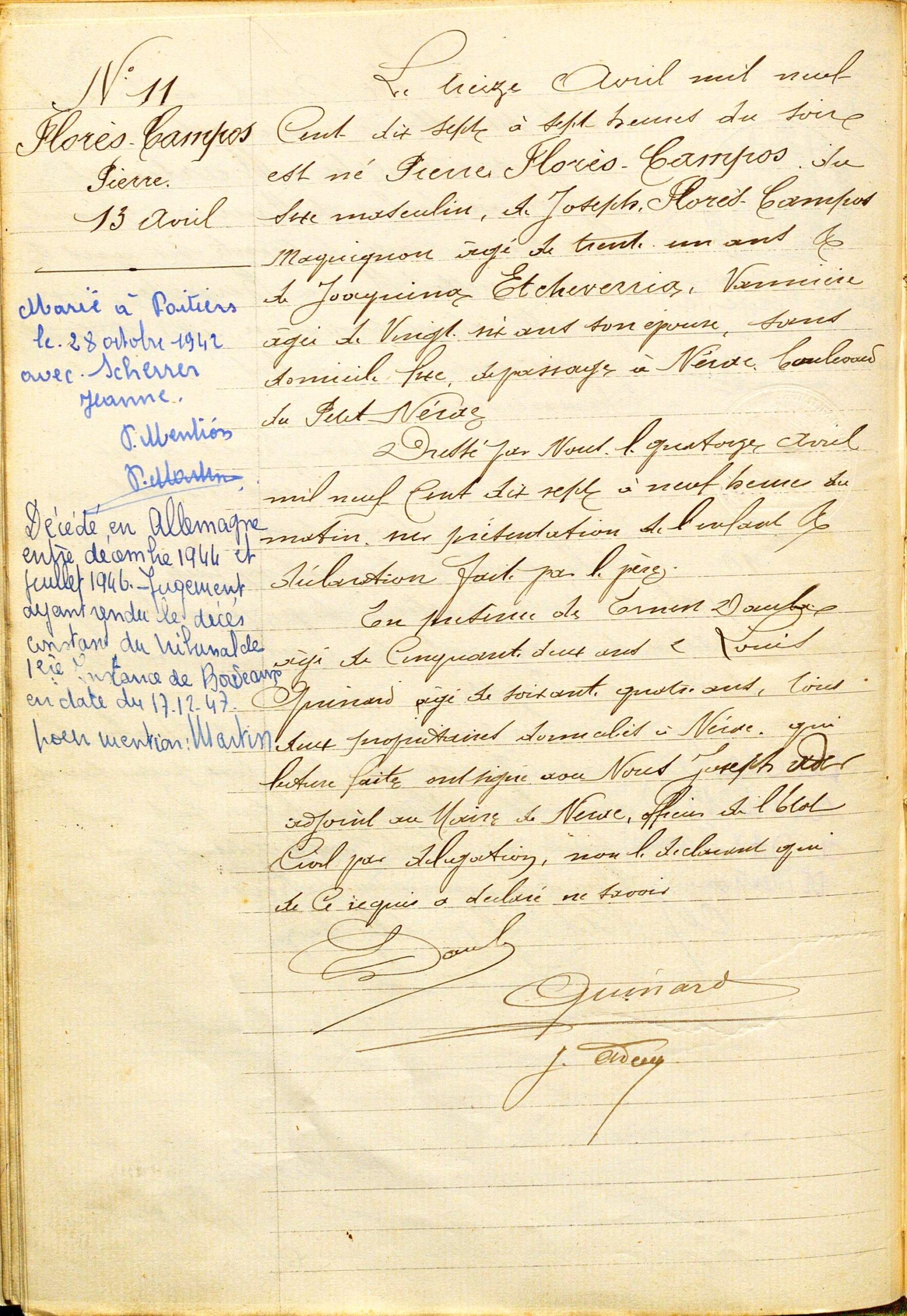

Pierre FLORES-CAMPOS est né à Nérac (Lot-et-Garonne), boulevard du Petit-Nérac, le 13 avril 1917 à 7 heures du soir, fils de Joseph FLORÈS-CAMPOS, maquignon, et de Joaquina ETCHEVERRIA, vannière, son épouse, décédée avant 1942.

De nationalité espagnole, il est vannier.

Le 21 mars 1940, à Saucats (Gironde), ayant négligé de faire viser son carnet anthropométrique d’identité à son arrivée dans ladite localité ainsi qu’à son départ, il est arrêté en application de la Loi de 1912, interné le 22, et condamné le 18 avril 1940 par le Tribunal de première instance de Bordeaux à 8 jours de prison.

Son père Joseph (55 ans, décédé en 1959 à Morcenx), avec sa seconde épouse Carmen GIMENEZ et leurs cinq enfants (âgés de 16 à 2 ans) : Joseph (né à Peyrehorade), Jeanne, François (né à Saint-Paul-lès-Dax), Yvonne et Léonie, séjourne chez Pierre courant mai 1940.

Il y a aussi sa compagne Jeanne SCHERRER, et les enfants d’une première union de Jeanne : Joseph, Gustave et Antoinette OFFMANN (âgés de 10 à 4 ans).

Tous sont arrêtés le 2 mai 1940.

Un fils du couple FLORES-SCHERRER, Joseph, nait le 7 juillet à Pessac (il s’installera après la guerre avec sa mère à La Teste).

Suite à l’ordre du MBF (Commandement militaire des forces d’occupation allemandes) du 4 octobre 1940, toute la famille (13 personnes) est internée à l’ouverture, le 17 novembre, du « Camp de Nomades de Mérignac », où ils forment le « 6e groupe ». Le camp est en cours d’aménagement (il ne sera clos qu’après leur départ), et les 300 nomades (dont la moitié sont des enfants) logent dans leurs roulottes. Les Allemands dissolvent le camp le 1er décembre.

Les Tsiganes sont alors transférés depuis la Gare de Bordeaux-Bastide le 2 décembre au matin en direction de la Vienne.

Un rapport officiel est établi :

- 5 h 45 Distribution de vivres aux 5 premiers groupes devant partir (4e, 5e, 6e, 7e, 8e).

- 6 h 00 Les deux cars arrivent ; ces 5 groupes sont chargés et arrivent à Bordeaux-Bastide sans incident. Mr Lecointe les accompagne, distribue du lait bouilli par le fournisseur, des pommes et des mandarines aux femmes et aux enfants.

- 7 h 00 Distribution de vivres aux cinq derniers groupes (9e, 10e, 11e, 12e,13e).

- 8 h 00 Les deux cars reviennent ; les groupes sont chargés et arrivent à Bordeaux-Bastide sans incident. Mr Lecointe s’est mis en liaison avec Mr Zambelli, inspecteur principal de police spéciale, chargé de l’embarquement et s’est assuré que tout le camp de nomades sera embarqué comme prévu.

- 11 h 00 Mr Lecointe arrive au camp, sa mission terminée, et rend compte à Mr Macq de la façon très satisfaisante dont se sont effectués les divers déplacements.

Ce convoi achemine environ 250 internés tsiganes du camp de Mérignac vers le sud du département de la Vienne (communes de Rouillé et Civray), où les nomades se voient provisoirement assignés à résidence, avant d’être regroupés au Camp de la route de Limoges à Poitiers.

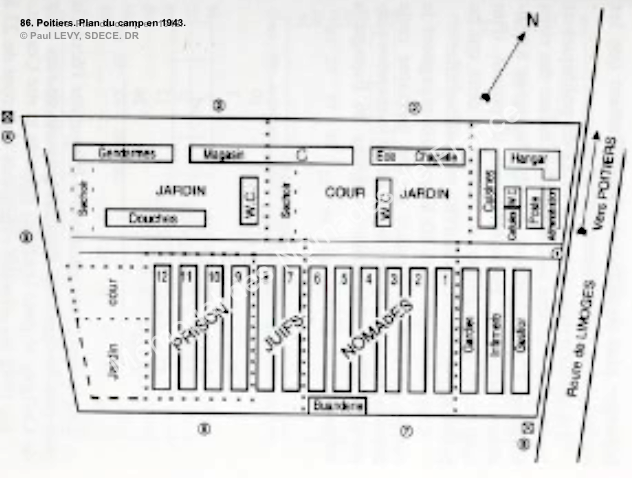

Ce camp compte au total environ 450 nomades. Les conditions sont les mêmes que dans les autres camps (absence de matériel, de chauffage, manque de nourriture, maladie…) auxquelles s’ajoute ici le sol argileux qui se transforme en boue collante l’hiver… Il y a 20 baraques de 50 m sur 6.

On était gardés par les Français, les gardiens c’était des gendarmes français, des civils. Ils étaient très méchants contre nous. L’un s’appelait Rosier, l’autre Jolivet, il y en avait une dizaine… je ne me souviens pas de tous les noms. Tous les matins il fallait se lever à sept heures, tourner en rond, les gosses, moi il fallait que je tourne avec les hommes, jusqu’à dix et demie, onze heures. Celui qui pouvait pas marcher, il le mettait là, à côté, les autres continuaient à tourner. J’avais un cousin qui était paralysé d’une jambe, il pouvait pas se traîner, il pouvait plus marcher. Alors ils l’ont pris, ils l’ont frappé… Jean… et il s’est vengé. Ils l’ont mené au bureau, ils l’ont presque massacré. Ils sont tombés sur lui à je ne sais pas combien, parce qu’il était assez costaud. A Poitiers, explique Toto Hoffmann, on travaillait au dehors. Les Allemands nous escortaient avec la police française. Un jour, on marchait trois par trois, il y a un Allemand qui a jeté un mégot, moi je voulais le ramasser, un policier français m’a foutu un coup de pied et je suis tombé sur la figure.

C’est donc à l’extérieur, chez des particuliers ou dans des entreprises privées (scierie, entreprises du bâtiment, travaux agricoles) que travaillent les nomades, puisque le projet d’atelier de vannerie proposé par la direction du camp n’aboutira pas. L’effort physique pénible à accomplir ne ménage pas même les jeunes, avec les risques d’accident et de maladie que cela comporte.

Les conditions d’hygiène étant défectueuses (pas de douches), on dénombre de nombreux cas d’affections de la peau dues à la malpropreté corporelle, que ce soient gale, impétigo, plaies septiques, furonculose, abcès…

« Et puis ils ont commencé à nous mettre des barbelés autour. Là on était complètement prisonniers, on n’avait plus le droit de sortir… avant, il y en avait qui pouvaient sortir ».

On comprend pourquoi les évasions sont fréquentes à Poitiers au cours du premier semestre 1941 (42 Tsiganes s’évadent pendant cette période).

« Les hommes discutaient entre eux. Ils avaient des réunions entre eux… parfois il y avait des petites fêtes, des anniversaires… parce qu’il y avait beaucoup de musiciens chez les Tsiganes… des guitaristes, des violonistes… ils avaient leurs instruments, on leur laissait quand même leurs instruments, ils jouaient du violon, de la guitare… »

Réunions festives à l’occasion d’anniversaires ou de mariages et discussions permettent aux familles de résister. Elles ne se déroulent pas seulement au sein de la communauté tsigane mais avec les familles juives internées :

«Un jour, on voit arriver les Juifs… les enfants, des hommes, des femmes. Dedans, il y en avait quelques-uns de chez nous, de Galgon, on se connaissait déjà. Là, ils nous ont reconnus et puis… on était bouleversés de les voir, et eux ils nous ont vus là aussi».

D’anciens internés juifs n’ont pas effacé de leur mémoire les moments d’amitié réciproque, signe de la bonne entente entre Juifs et Tsiganes : « Le soir, se souvient Camille Leszgold, nous dansions au son de la musique que nous jouaient les Tziganes». Ce que confirme Michel Gluba qui évoque « un grand feu de camp autour duquel nous avons chanté avec les Gitans». De son côté, Toto Hoffmann se rappelle que son frère Sylvain entretint des relations amicales avec une jeune fille juive.

« Alors les gendarmes ont barricadé de l’autre côté, dans un camp à part, et nous à part. On pouvait se parler mais on ne pouvait pas aller de l’autre côté. On se parlait à travers des fils de fer barbelés. »

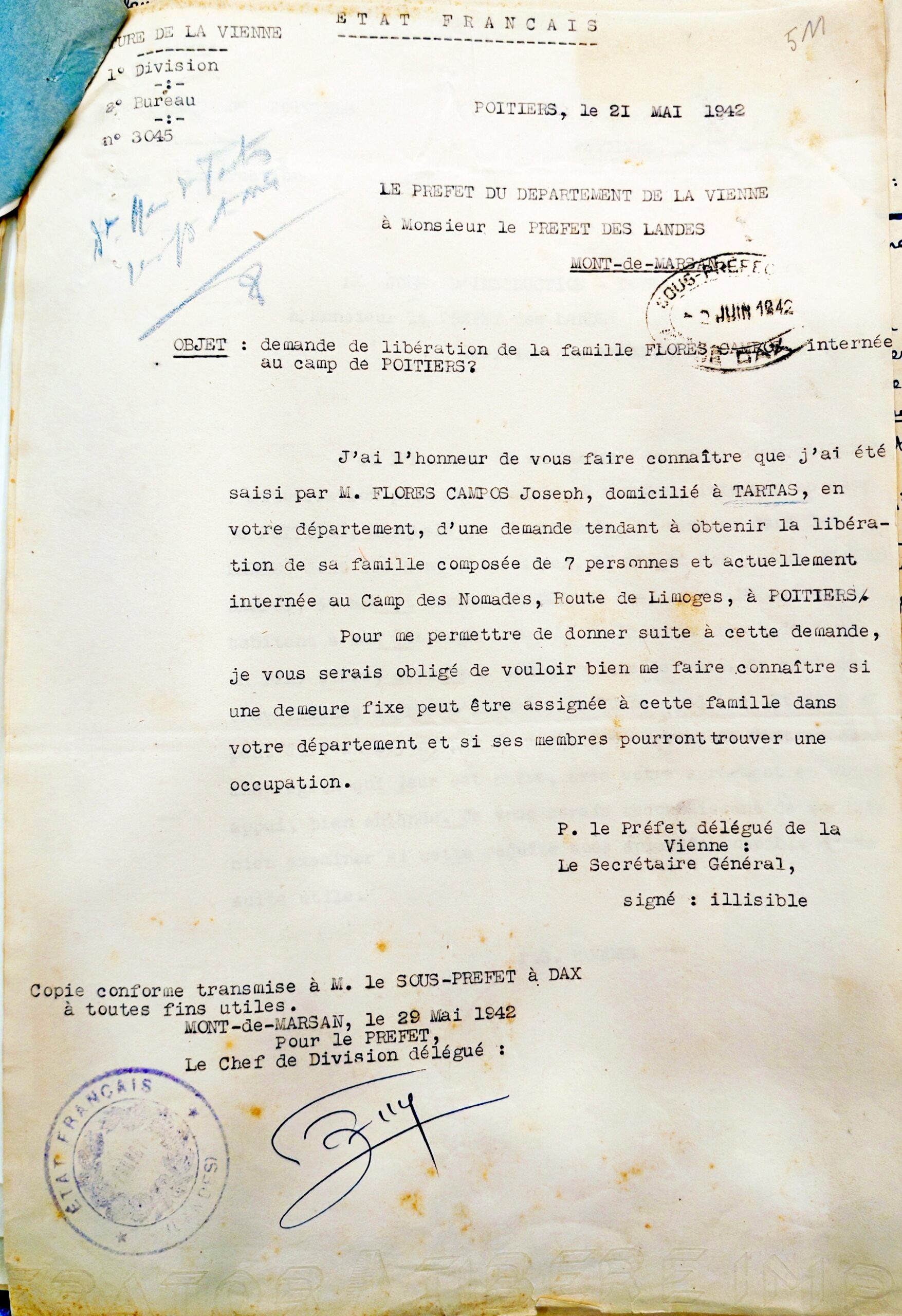

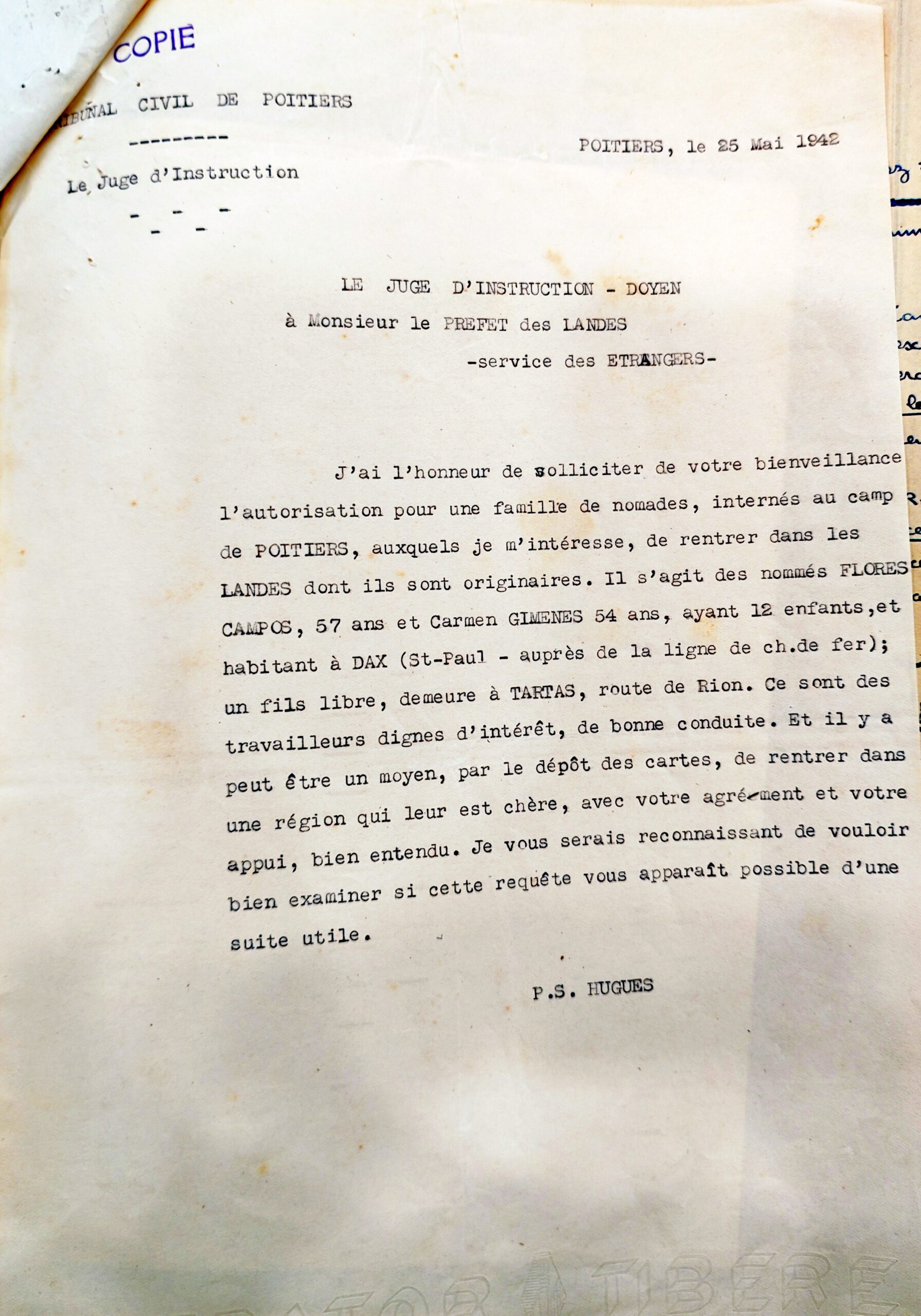

En mai 1942, Joseph Florés Campos, toujours interné, adresse une lettre au préfet de la Vienne pour obtenir la libération de sa famille et se rendre à Tartas. Le préfet de la Vienne demande à son collègue des Landes si « une demeure fixe peut être assignée à cette famille de sept personnes dans les Landes et si ses membres pourront trouver du travail ». Cette démarche est appuyée quelques jours plus tard par le juge d’instruction de Poitiers.

Un courrier daté du mois suivant nous informe que le sous-préfet de Dax, après avoir pris des renseignements auprès du maire de Tartas, fait connaître à la préfecture du département qu’il ne s’y oppose pas sachant que le fils aîné de Joseph Florès Campos possède un logement libre à Tartas et qu’il se charge de subvenir à leurs besoins. Faute de documents, nous ignorons si la requête de ce dernier a abouti, mais une démarche identique pour Rose WINTERSTEIN et ses enfants, avec certificat d’hébergement par Joseph FLORES CAMPOS, est restée sans succès.

Quant à Pierre, il se marie à Poitiers (Vienne) le 28 octobre 1942 avec sa compagne Jeanne SCHERRER (née en 1908), elle aussi détenue au camp (acrobate, elle décède en 1994 à La Teste).

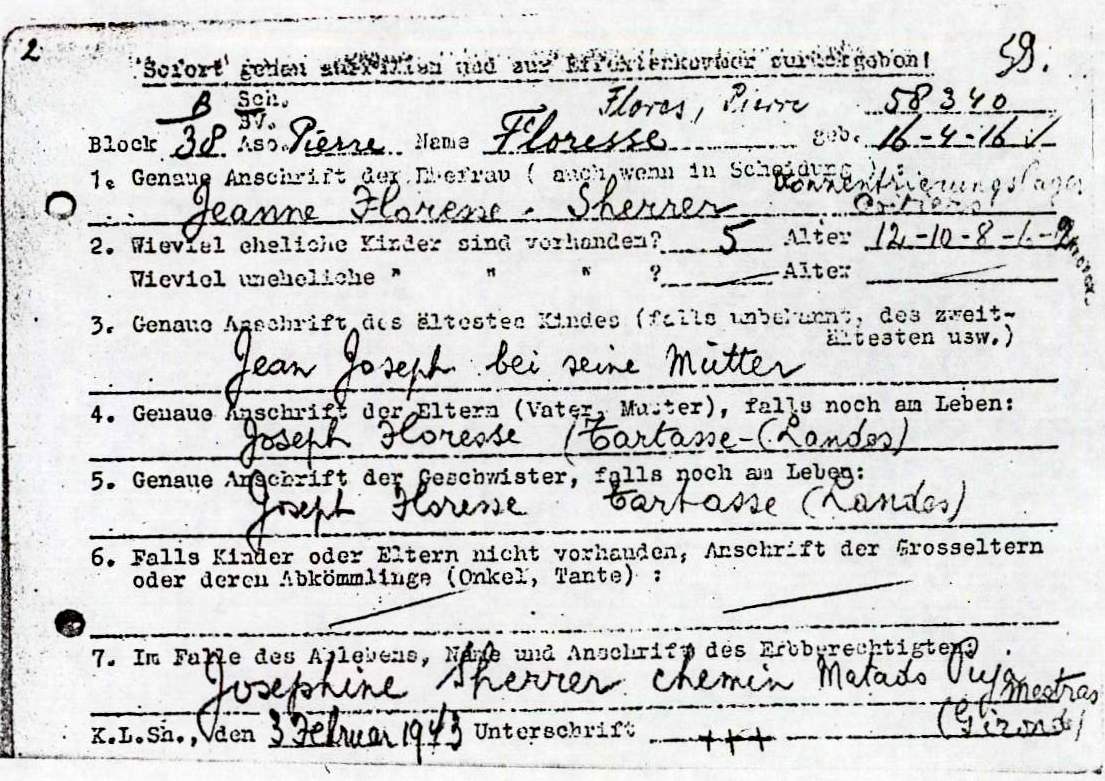

Comme requis du travail, Pierre est transféré (avec 69 autres hommes nomades, âgés de 16 à 60 ans) le 13 janvier 1943 au camp de Royallieu-Compiègne, en transit avant d’être déporté en Allemagne (sur ordre de la Sipo de Paris) le 24 à Sachsenhausen (Oranienburg), où il reçoit le matricule 58340 et est affecté au « kommando Heinkel » (usine d’aviation).

Les hommes sont partis le mercredi 13 au nombre de 70. Il paraît que la scène du départ a été déchirante. Hurlement des femmes et des enfants […]. Depuis, c’est la prostration, la crainte folle de voir les enfants séparés des mamans, les jeunes filles partir pour l’Allemagne après 16 ans […] Les hommes sont partis. Certains n’avaient pas de chemise. La plupart avaient des souliers percés. Que va-ton faire de ces pauvres gens ?

Les gendarmes nous ont escortés jusqu’au train ; à la gare, ce sont les Allemands qui nous ont pris et nous ont mis dans le train.

Parti de la gare de Compiègne, ce convoi est d’abord mixte : 230 femmes (des militantes communistes résistantes venues de Paris) et 1.446 hommes sont répartis dans différents wagons à bestiaux, puis le train est séparé en deux à Halle-sur-Saale, les wagons contenant les hommes étant alors dirigés vers le camp d’Oranienbourg-Sachsenhausen tandis que ceux des femmes sont envoyés vers Auschwitz. Seuls 49 femmes et 890 hommes sont rentrés de déportation.

Presque tous sont morts dans le camp, parce que nous étions maltraités. Ils nous punissaient, ils nous mettaient sous la douche froide en hiver, et je suis tombé malade. Ils nous mettaient aussi dans des chariots comme des bêtes… ils s’amusaient, ils nous faisaient courir. J’avais 17 ans… je suis resté cinq ans dans les camps, trois ans en Allemagne et deux ans à Poitiers. Il y en a 7 ou 8 qui ont survécu parmi les 100 qui ont été déportés et plusieurs sont morts deux ou trois mois après leur retour… Quand nous sommes partis de Poitiers, nous étions entassés dans un seul wagon… à Compiègne, ils nous ont fait faire la queue, ensuite dans des blocs, sans manger, on était maltraités. Dans le camp de travail en Allemagne, il y avait beaucoup de Tsiganes allemands, polonais, yougoslaves… on nous envoyait à Berlin pour désamorcer les bombes qui n’avaient pas explosé, heureusement que j’y ai échappé car beaucoup sont morts… ce qu’on nous donnait à manger, c’était des betteraves avec des chiens morts qui avaient été tués dans les bombardements… à côté, se trouvait un autre camp, les Allemands y faisaient des expériences sur les êtres humains… j’avais plusieurs cousins avec moi, l’un est mort à 18 ans, trois sont morts dans la journée…[sanglots, cris, pleurs]… à côté il y avait un bloc, pour les réformés du travail, après on les mettait dans le four crématoire.

Des 70 Tsiganes déportés, ils ne seront que 7 ou 8 survivants à la fin de la guerre.

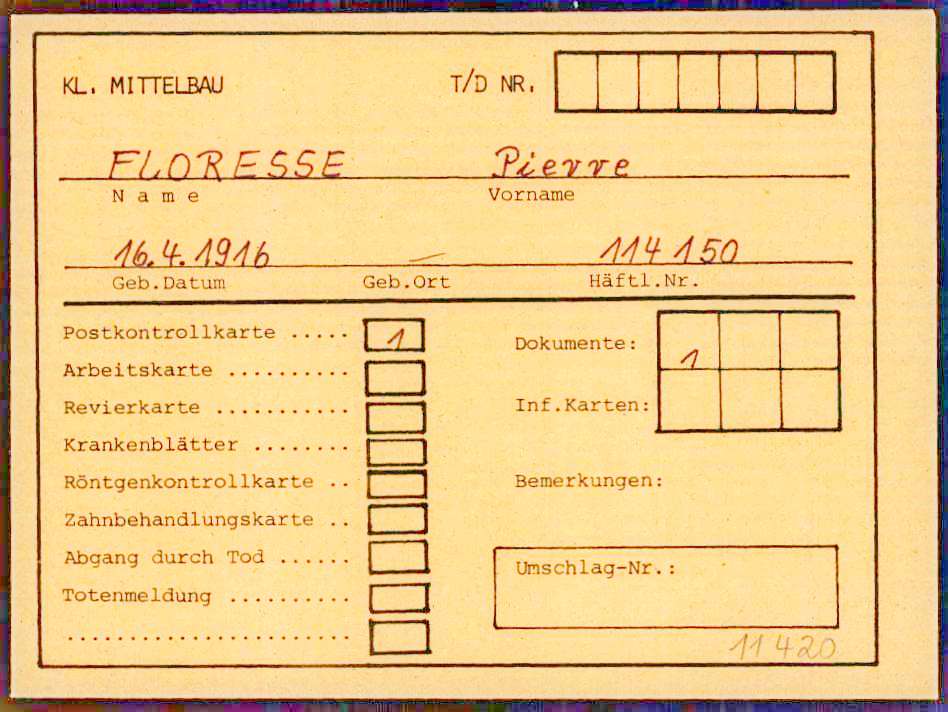

Pierre FLORES-CAMPOS est ensuite transféré à Ravensbrück (matricule 8430, « détenu politique français »), puis le 15 février 1945 (?) à Mittelbau/Dora (matricule 1141150, kommando de Nordhausen), et enfin Bergen-Belsen (enregistré sous le nom de Pierre FLORESSE et dit né le 16 avril 1916).

Il est décédé en mars 1945 lors de l’évacuation de ce camp, selon jugements du Tribunal de Première Instance de Bordeaux du 19 décembre 1947 et du Tribunal de Bordeaux du 30 janvier 1948.

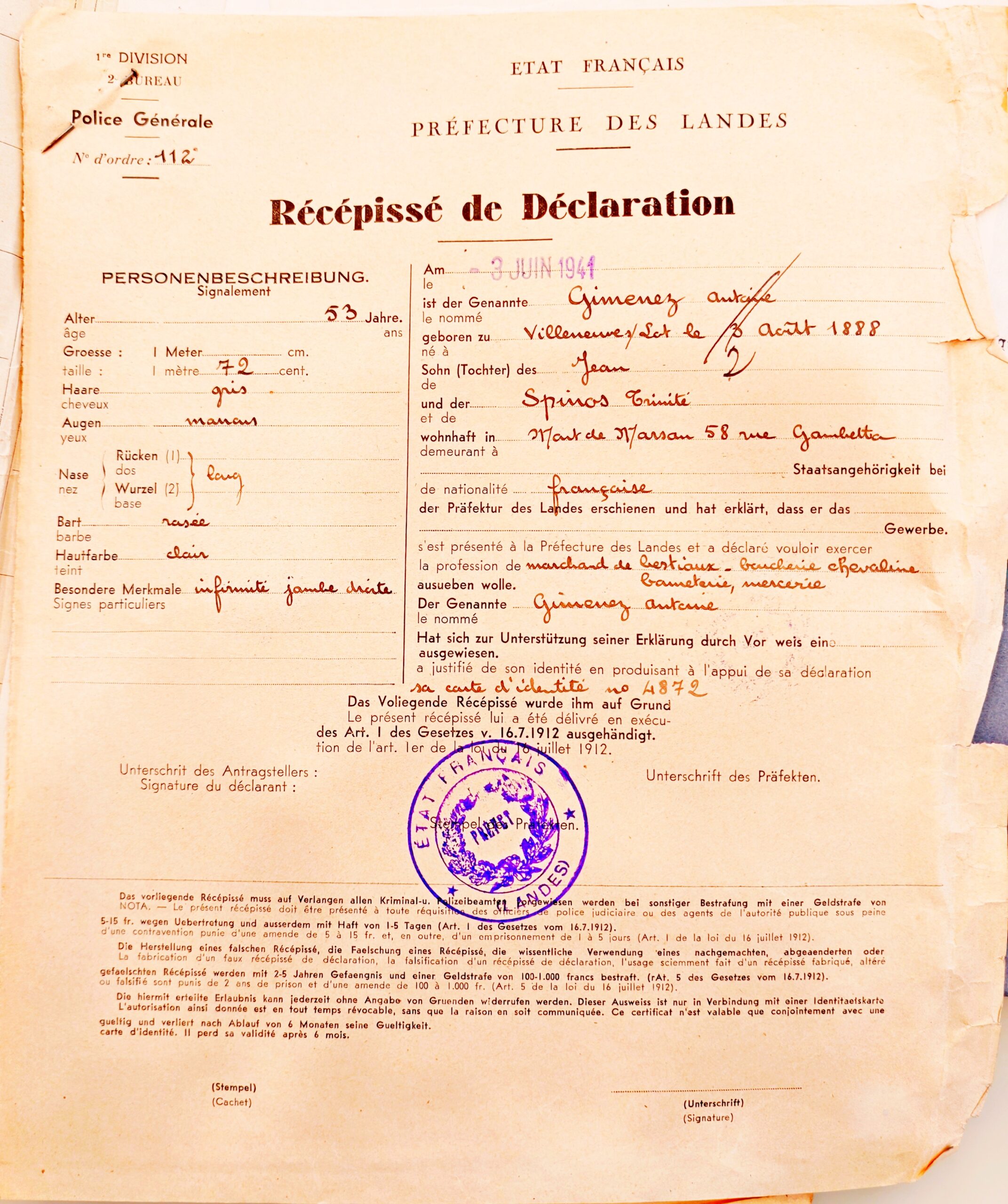

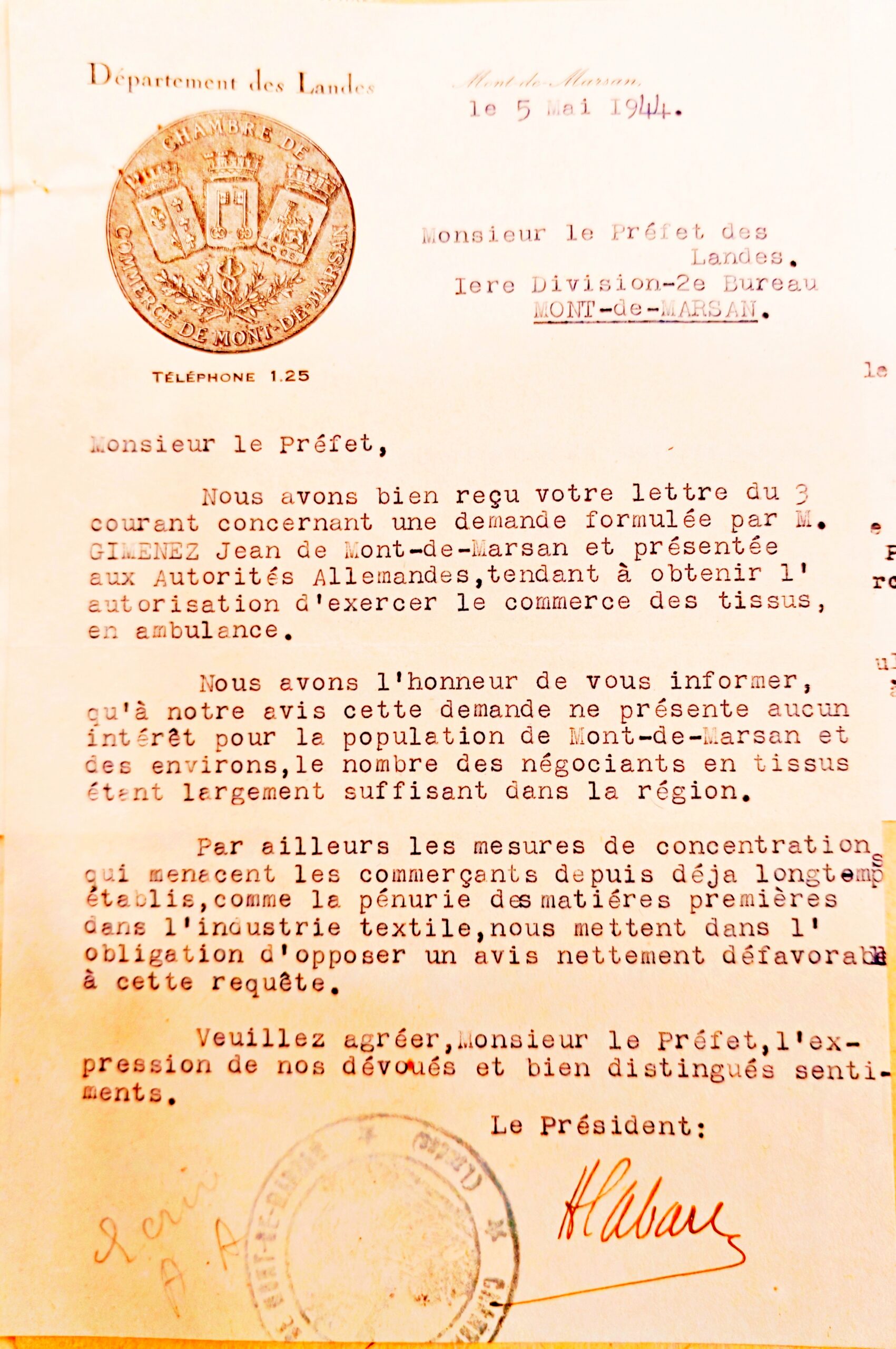

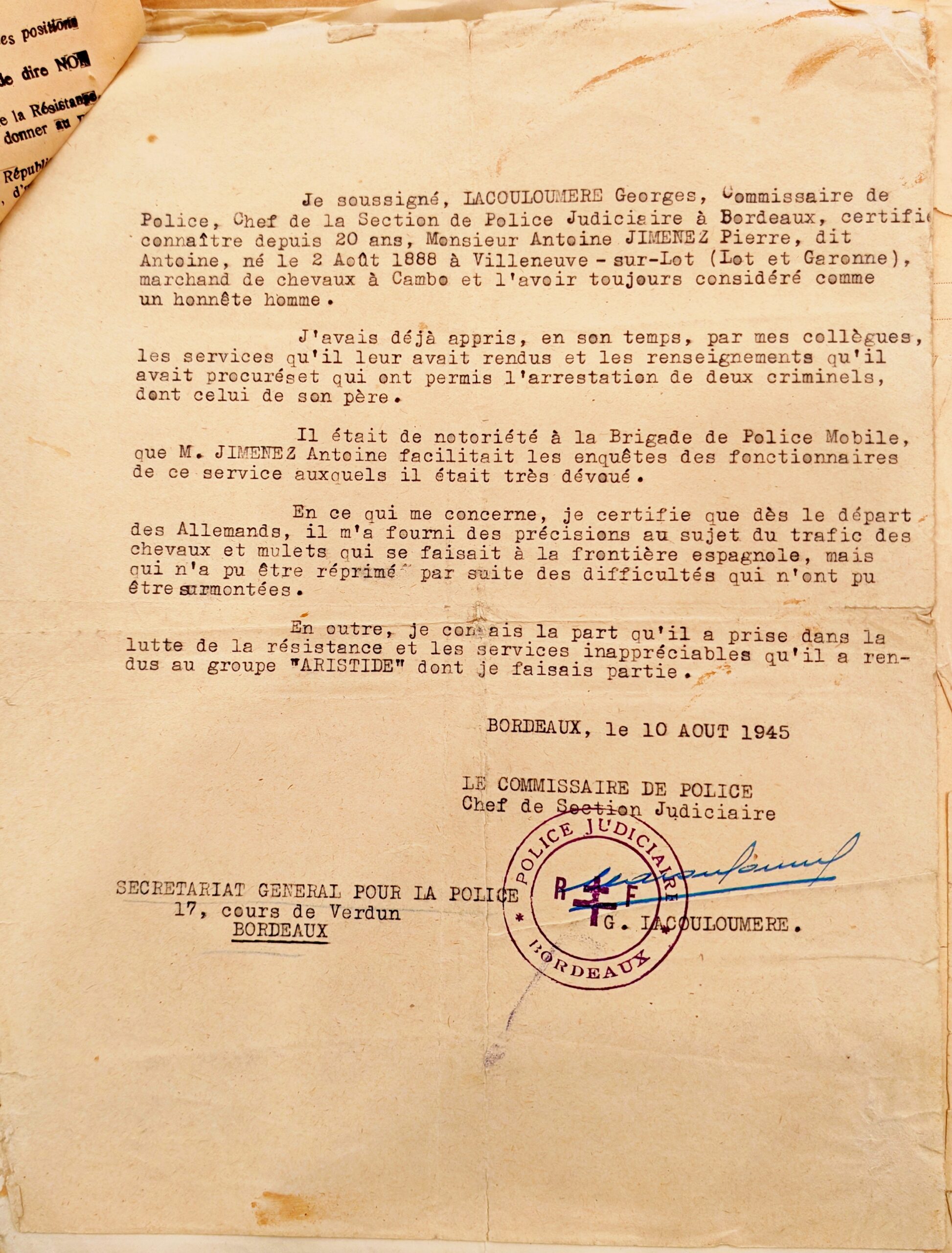

La cousine-germaine de Joseph épouse Pierre Antoine GIMENEZ (ou JIMENEZ), né en 1888 à Villeneuve-sur-Lot, domicilié pendant la guerre 58 rue Gambetta à Mont-de-Marsan (« depuis 12 ans »), qui demande à pouvoir exercer la profession de marchand de bestiaux, boucher, commerce ambulant de bonneterie et mercerie. Cependant, en 1944, le président de la chambre de commerce émet un avis défavorable.

Il est résistant, correspondant d’«Aristide». Il est arrêté le 1er août 1943 à Dax, transféré à Bordeaux.

Il est marchand de chevaux à Cambo après la guerre.

Un autre cousin, Jean GIMENEZ, né à Oloron en 1919, domicilié rue St-Pierre, est arrêté le 11 juin 1942 à Mont-de-Marsan pour avoir aidé des résistants et facilité le passage de la frontière à des jeune gens qui voulaient rejoindre les F.F.I.

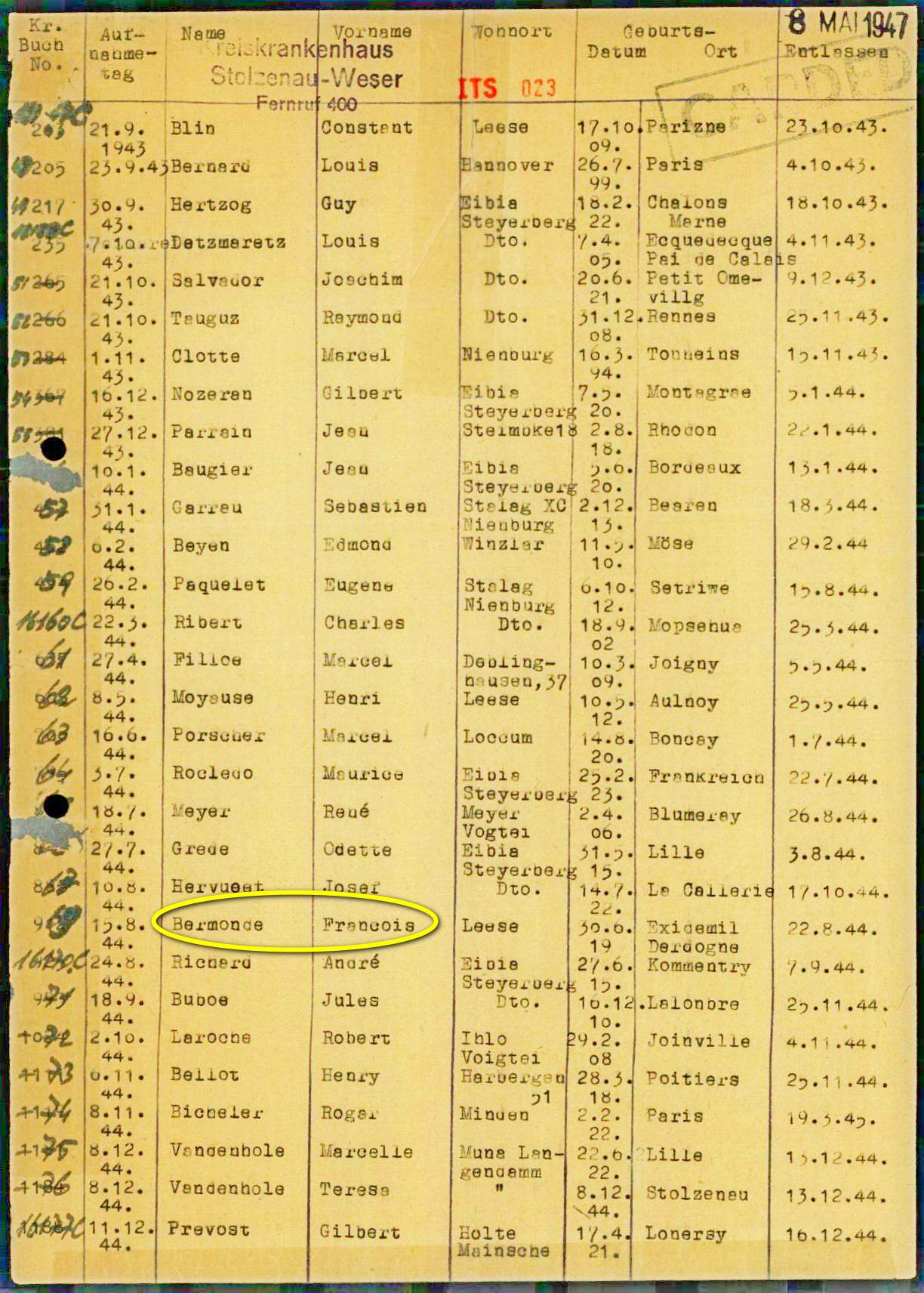

En juin 1944, la Marquise de Guilloutet (interprète pour les Allemands, elle intercède souvent auprès d’eux pour améliorer le sort des prisonniers) intervient en faveur du jeune BERMONDE, arrêté par les Allemands. Il doit s’agir de François, 25 ans, fils de Victoria Munoz Garcia, (69 ans, belle-mère de Joseph Flores Campos cité plus haut ; avec ses 5 derniers enfants, elle est domiciliée à St-Sever en 1925).

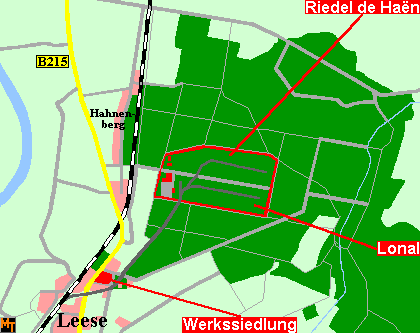

François BERMONDE est malgré tout déporté en Allemagne, employé dans l’usine Riedel de Haen à Leese (au sud de Hanovre, produits chimiques pour gaz toxiques, carburant pour V1 et V2…). Il est hospitalisé à l’hôpital de la ville voisine de Stolzenau du 15 au 22 août 1944. Il est employé par la firme Riedel de Haen jusqu’au 5 avril 1945 (la ville est alors libérée par les Anglais).

Il est décédé à Castillon (lequel ?) le 20 octobre 1948 (mention marginale de son acte de naissance).

Son frère Trinité, prisonnier de guerre, travaille à l’usine Eisen und Hüttenwerke AG de Thale (située à 200 km de Leese) à compter du 19 novembre 1943 (réservoirs d’avions, casques, tubes pour torpilles, mines marines et bouées).

Joséphine ESPADE/SPADE

Née le 22 décembre 1894 à Saint-Michel-Escalus (Landes), à Fleury, fille de François, 23 ans, né à Carouges (Suisse), marchand forain, et de Marie Louise Léontine CÉCAROLI née à Marnay (Haute-Saône), 24 ans, son épouse, ménagère (internée au camp de Rivesaltes pendant la guerre).

Chaisière, vannière, mère d’Oscar ESPADE, né le 25 septembre 1927 à Saillans (Gironde).

Internée au Camp d’Argelès-sur-Mer, transférée au camp de Rivesaltes le 20 août 1941, puis le 23 janvier 1942 au camp du Barcarès, retour le 6 juillet au camp de Rivesaltes, transférée au camp de Nomades de Saliers le 25 novembre, où elle est internée, matricule 282, cabane 14, catégorie A. Evacuée sur l’hôpital d’Arles le 2 décembre. Robini, chef du camp de Saliers, motive ainsi sa demande de mutation au sous-préfet : « Demi-folle, véritable dégénérée ». Astreinte à résidence au Camp de Brens (Tarn) par arrêté du Préfet régional de Marseille en date du 18 mars 1943, elle y est internée le 4 avril. Transférée au camp de Gurs (Basses-Pyrénées) le 4 juin 1944. Mutée au camp de Noé (Haute-Garonne) le 21 juillet.

Elle est probablement ensuite transférée à la caserne Cafarelli à Toulouse, et déportée le 30 juillet au camp de Ravensbrück (Allemagne), matricule 49.706. Le camp, réservé aux femmes près de Berlin est libéré par l’Armée Rouge le 29 avril 1945.

Domiciliée après la guerre à Nieul (Charente), aux Fouilloux, elle est décédée à Limoges (Haute-Vienne), dans sa roulotte, le 9 avril 1969 à l’âge de 75 ans.

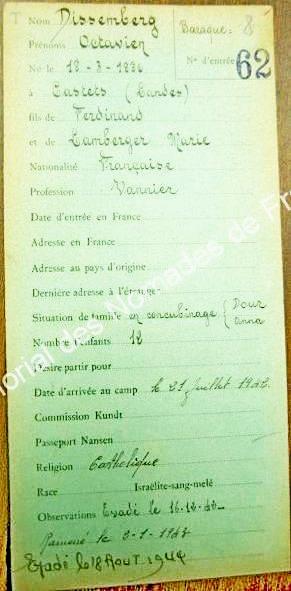

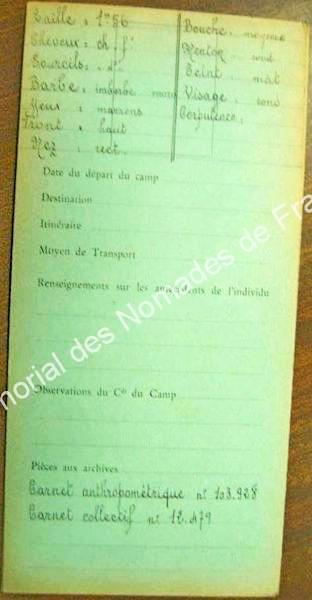

Octavien DISSEMBERG dit « Soldat »

Né le 18 mars 1886 à Castets (Landes), au Bourg, fils de Ferdinand, né en 1838, « gymnasiarque », domicilié à Berne (Suisse) et de Marie Lamberger, née vers 1853 à Berne (Suisse) ; frère de Marguerite, née en janvier 1881 à Laluque (« dans une voiture de saltimbanques sur la place publique »).

Marié avec Anna DOUR (1896-1969), 10 enfants.

Vannier, il réside en 1906 à Ruffec (Charente) avec ses parents. Exempté du service militaire en 1910 (faiblesse générale). Reconnu bon service auxiliaire par la commission de révision de la Haute-Vienne le 17 décembre 1914. Incorporé à la 12e section de commis et ouvriers arrivé au corps le 1er avril 1915. Médaille de la Victoire. Médaille Commémorative.

Résidence: Barbezieux (Charente).

Résidence en août 1939 : voyageait en roulotte dans l’Indre-et-Loire. « Au moment de l’arrestation, Chitray (Indre)». Internement prononcé par le Préfet de l’Indre le 17 juillet 1942.

Interné au Camp d’Hébergement de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) le 18 juillet 1942, îlot spécial.

Interné au Camp de Nomades de Saliers (Bouches-du-Rhône) le 21 juillet 1942, matricule 62, cabane 8, catégorie T. Employé au camp comme bûcheron. Évadé le 16 décembre 1942. Ramené le 2 janvier 1943.

Évadé le 18 août 1944 lors de l’attaque du camp par les forces aériennes Alliées.

Décès à Châtillon-sur-Cher (Loir-et-Cher), le 27 février 1966, à l’âge de 79 ans.

Marguerite KRAEMER

Née le 27 octobre 1939 à Mont-de-Marsan, à la maternité F. de Candau, 31 rue Augustin Lesbazeilles, fille de Albert, né en 1897 à Aesch (Suisse), vannier, et de Marie Anne REINHART, née en 1899 à Aldorf (Bade), vannière, domiciliés à Saint-Agnet, au Sud des Landes.

Domiciliée à Mont-de-Marsan.

Internée au Camp d’Hébergement de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) le 15 janvier 1941, âgée de 15 mois. Évadée (avec ses parents) et reprise le 12 juin 1941. Transfert au camp du Barcarès (Pyrénées-Orientales) le 19 mars 1942. Retour au camp de Rivesaltes le 6 juillet 1942. Évadée le 20 octobre 1942. Transfert au Camp de Nomades de Saliers le 25 novembre 1942. Évadée le 20 décembre 1942. Internée au Camp de Nomades de Saliers (Bouches-du-Rhône) le 7 janvier 1943, matricule 417, cabane 9, catégorie J1. Retour d’évasion le 24 avril 1943. Départ le 4 septembre 1944.

Décédée à Cernay (Haut-Rhin), le 22 janvier 1994 âgée de 55 ans.

Sources

AD 33, 58 W 87

AD 40

https://archives.merignac.com/le-camp-dinternement-de-merignac-1940-1944/linternement-des-nomades

Alfonsi (Gilles), « Histoire d’un massacre, 23 juin 1944. L’exécution collective d’un collectif manouche par la division Das Reich à Saint-Sixte, dans le Lot-et-Garonne », pages 261 à 292, in Persécutions des Roms et Sinti et violences génocidaires en Europe de l’Ouest, 1939-1946, Revue d’Histoire de la Shoah 2023/1 N° 217

Page 76-80 du Livre « Contre l’oubli Plaques et stèles de la résistance et de la déportation en Tarn et Garonne»

https://resistance82.fr/le-poids-abject-de-la-delation

https://fusilles-40-44.maitron.fr/spip.php?article240460

François Frimaudeau in CD-ROM La Résistance en Lot-et-Garonne, AERI 2011

https://journals.openedition.org/temoigner/10939

Filhol Emmanuel. Le traitement discriminatoire des Tsiganes en Gironde, 1940-1946. In: Culture et modes de sociabilité méridionaux. Actes du 126e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, «Terres et hommes du Sud », Toulouse, 2001. Paris : Editions du CTHS, 2007. pp. 172-188. (Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, 126-12)

Filhol Emmanuel. Le traitement administratif des Tsiganes dans les Landes (1895-1946). In: Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, Tome 122, N°271, 2010. pp. 407-429;

Perrin (A.), La persécution et l’assassinat des Tsiganes par l’Allemagne nazie et ses complices (1933-1945) , conférence.

http://memorialdesnomadesdefrance.fr/